ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2023年11月定期公演プログラムについて

2023年11月定期公演プログラムについて

公演情報2023年7月14日

11月の定期公演では、巨匠・ベテラン・若手と、世代の異なる指揮者たちが、それぞれの“お国物”を披露する。ひと口に故郷の音楽と言っても、育った時代や環境によって、受け止め方は様々であろう。今回の3人も、各自の流儀で祖国の作品に向き合い、個性的な演奏を聴かせてくれる。

悠久の時を感じさせる“フェドセーエフ節”を

ロシアの名品で堪能する

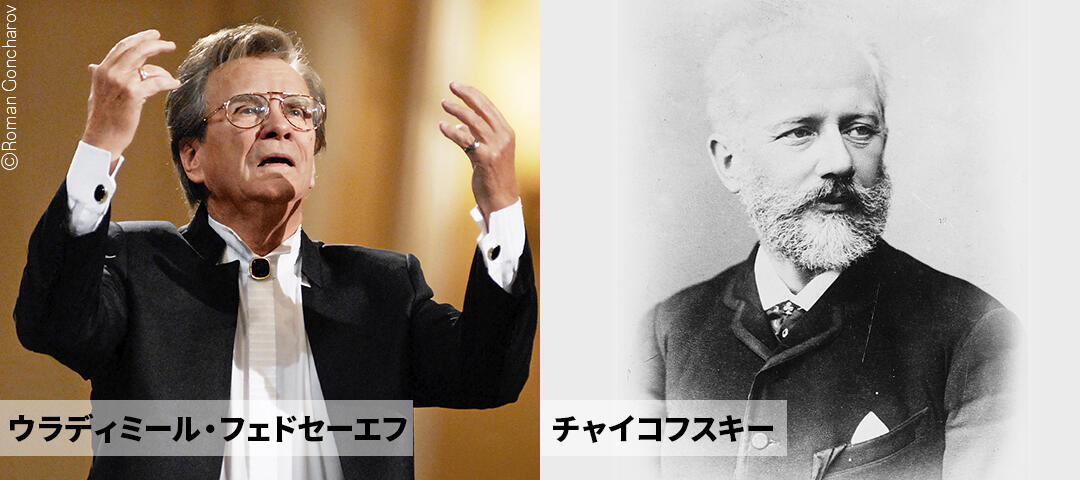

[Aプログラム]の指揮はウラディーミル・フェドセーエフ。N響とは今年3月に、西日本各地へのツアーを行ったばかり。行く先々で熱烈な歓迎を受けた91歳の大御所と、時を置かずに共演できるのは、大変楽しみである。ロシアの大地を思わせる深い呼吸、曲のツボを押さえた自在な手綱さばきが、フェドセーエフの指揮の大きな特徴である。これは彼が若い頃に民族音楽を演奏する楽団の監督を務めていたことと、無関係ではないように思われる。

例えば先のツアーで演奏したチャイコフスキーの《交響曲第5番》。アンダンテの序奏部はかなりゆったり重々しく、一転してアレグロ・コン・アニマの第1主題に入ると、足早のステップで軽快に、続く第2主題では打って変わって、いかにも“ロシア”のメロディをたっぷりと歌い上げる。

この“フェドセーエフ節”とでも呼びたくなる、濃密な歌いまわしは、その前の第1主題をテンポよく駆け抜けてきたことで、より強烈な印象を与える。スコアにしっかり向き合って、ということも当然あるにせよ、それ以上にマエストロは、あらゆる現場で経験を積みながら、こうした緩急の絶妙なさじ加減を身につけたのではないかと想像する。

移動の車中でも、第2主題のメロディをずっと口ずさんでいたので、この名旋律をいかに聴かせるかが、彼にとっていちばんの勘所だったのだろう。

今回のプログラムでは、《バレエ音楽「眠りの森の美女」》を、フェドセーエフが自ら選んだ抜粋版でお届けする。

「聴き手に親しんでもらえる構成を心がけた」ということだが、なかなかユニークなセレクションである。悪の妖精カラボスの登場シーンや、壮麗な結婚式の入場行進曲、バレエの見せ場である華やかな〈グラン・パ・ド・ドゥ〉の音楽は入っていない。

代わりに、比較的地味な〈サラバンド〉を残すなど、じっくり“歌”を聴かせる選曲になっている。

特に有名な〈ワルツ〉や、王子が100年前の城にタイムスリップする〈パノラマ〉の幻想的なシーンで、悠久の時を感じさせる“フェドセーエフ・ワールド”が全開になることだろう。

前半は“マエストロに振ってほしい音楽”を、こちらからお願いした。

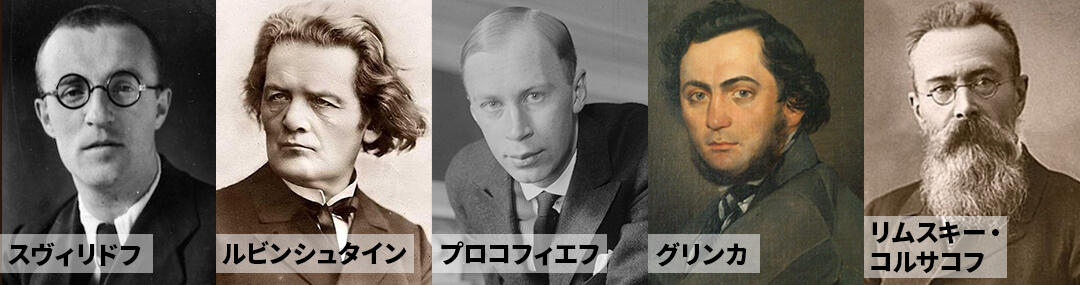

スヴィリドフは、ロシア人が愛してやまない20世紀の作曲家。現地では、彼の曲が始まったとたん、会場のあちこちから拍手が起きるという。日ごろ“理知的な”聴き方をしているクラシック音楽のファンからすれば、その作品は通俗的にすぎるかもしれない。

しかし、《三部作》の魂の底から湧き上がってくるようなメロディ、トロイカの疾走する雪景色が目に浮かぶ、リズミカルな鈴の音などは、ロシア人の郷愁をかき立てるだけでなく、民族の垣根を超えて、私たち日本人の心にも訴える力を持っている。

若くして亡くなった名指揮者アレクサンドル・ヴェデルニコフは、いつかこの曲をN響定期で演奏したいと言っていた。大先輩であるフェドセーエフに、その思いを繋いでもらうことができたのは幸いだった。

続いては、ロシアのオペラに含まれるダンス音楽を3曲。

プロコフィエフ《戦争と平和》の〈ワルツ〉は、貴族の館で繰り広げられる舞踏会の1シーン。ルビンシュタイン《悪魔》の〈少女たちの踊り〉は、婚礼の席で披露される、素朴な三拍子の民族舞踊。グリンカ《イワン・スサーニン》の〈クラコーヴィアク〉は、2拍子のシンコペーションが特徴的な、ポーランドの速い舞曲。

3種類の異なる味わいのダンス音楽を、次から次に楽しんでもらう趣向である。

前半を締めくくるのは、リムスキー・コルサコフの《歌劇「雪娘」組曲》。小鳥の啼き声が長い冬の終わりを告げ、中世以来の民衆芸能の担い手、スコモローフ(道化師)が軽快な踊りを繰り広げる。この曲にも“まさにロシア”というべき味わいが詰まっている。

世界は困難な局面にあるが、「音楽こそが愛を思い出させてくれる、唯一の薬」と語るフェドセーエフ。彼にしか組めない、とっておきのラインナップである。

Aプログラム(NHKホール)

2023年11月25日(土)6:00pm

2023年11月26日(日)2:00pm

指揮 : ウラディーミル・フェドセーエフ

スヴィリドフ/小三部作

プロコフィエフ/歌劇「戦争と平和」-「ワルツ」(第2場)

A. ルビンシテイン/歌劇「悪魔」のバレエ音楽-「少女たちの踊り」

グリンカ/歌劇「イワン・スサーニン」-「クラコーヴィアク」

リムスキー・コルサコフ/歌劇「雪娘」組曲

チャイコフスキー(フェドセーエフ編)/バレエ組曲「眠りの森の美女」

オーソドックスな交響曲と神秘の交響詩――

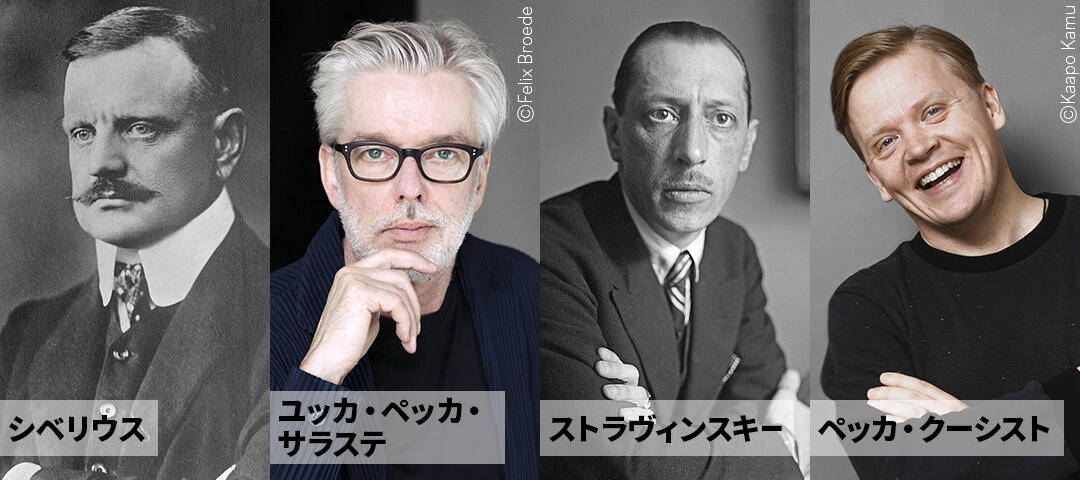

[Bプログラム]の指揮は、5年ぶりの共演となるユッカ・ペッカ・サラステ。祖国フィンランドの大作曲家、シベリウスを中心にお送りする。

《交響曲第1番》は30代半ばのシベリウスが初めて書いた、標題を持たない本格的な純器楽曲。ドイツ・ロマン派の流れを汲む、オーソドックスな4楽章形式の交響曲である。

一方、《交響詩「タピオラ」》は、生涯にわたり民族叙事詩「カレワラ」を創作の糧とした作曲家が、キャリアの最後に行き着いた境地。フィンランドの広大な森に潜む、この世ならぬものの気配を察知し、それを巧みに引き出して、私たちにまざまざと見せてくれるかのような、凄みのある音楽だ。

2つの作曲年代には30年近い開きがあり、古典的なスタイルを志向した前者と、神秘のヴェールをまとった後者の作風には明確な違いがあるが、どちらもまごうことなきシベリウスの世界である。

サラステは、低音を土台にハーモニーを積み上げていくスタイルとは逆に、どちらかと言えば、上声部の淀みない流れで音楽の推進力を生み出していくタイプの指揮者だと思う。ヴァイオリニスト出身ということが関係しているかもしれない。

以前、シベリウスの音楽について「クライマックスがなく、まるで無重力の空間を漂っているかのようだ」と語っていたのが印象的だ。

ブロムシュテットともパーヴォ・ヤルヴィとも違う、サラステならではのシベリウス観がにじみ出た演奏になるだろう。

フィンランドは民族音楽の宝庫であり、ポップスやヘビメタなども盛んだという。国を代表するヴァイオリニストの一人、ペッカ・クーシストも、クラシックにとどまらず、エレクトロニクスを用いたり、フォークバンドを組んだりと、色々なジャンルで活躍している。

ストラヴィンスキー《ヴァイオリン協奏曲》は、ソロの派手な技巧というより、オーケストラの各楽器との組み合わせによる、音色やリズムの多彩さが聴きどころで、この選曲は仲間とのコラボレーションに力点を置く、最近のクーシストの志向にもマッチしているように思われる。ストラヴィンスキーはサラステの得意レパートリーでもある。

2023年11月25日(土)6:00pm

2023年11月26日(日)2:00pm

指揮 : ウラディーミル・フェドセーエフ

スヴィリドフ/小三部作

プロコフィエフ/歌劇「戦争と平和」-「ワルツ」(第2場)

A. ルビンシテイン/歌劇「悪魔」のバレエ音楽-「少女たちの踊り」

グリンカ/歌劇「イワン・スサーニン」-「クラコーヴィアク」

リムスキー・コルサコフ/歌劇「雪娘」組曲

チャイコフスキー(フェドセーエフ編)/バレエ組曲「眠りの森の美女」

オーソドックスな交響曲と神秘の交響詩――

シベリウスの2つの世界を味わう

[Bプログラム]の指揮は、5年ぶりの共演となるユッカ・ペッカ・サラステ。祖国フィンランドの大作曲家、シベリウスを中心にお送りする。《交響曲第1番》は30代半ばのシベリウスが初めて書いた、標題を持たない本格的な純器楽曲。ドイツ・ロマン派の流れを汲む、オーソドックスな4楽章形式の交響曲である。

一方、《交響詩「タピオラ」》は、生涯にわたり民族叙事詩「カレワラ」を創作の糧とした作曲家が、キャリアの最後に行き着いた境地。フィンランドの広大な森に潜む、この世ならぬものの気配を察知し、それを巧みに引き出して、私たちにまざまざと見せてくれるかのような、凄みのある音楽だ。

2つの作曲年代には30年近い開きがあり、古典的なスタイルを志向した前者と、神秘のヴェールをまとった後者の作風には明確な違いがあるが、どちらもまごうことなきシベリウスの世界である。

サラステは、低音を土台にハーモニーを積み上げていくスタイルとは逆に、どちらかと言えば、上声部の淀みない流れで音楽の推進力を生み出していくタイプの指揮者だと思う。ヴァイオリニスト出身ということが関係しているかもしれない。

以前、シベリウスの音楽について「クライマックスがなく、まるで無重力の空間を漂っているかのようだ」と語っていたのが印象的だ。

ブロムシュテットともパーヴォ・ヤルヴィとも違う、サラステならではのシベリウス観がにじみ出た演奏になるだろう。

フィンランドは民族音楽の宝庫であり、ポップスやヘビメタなども盛んだという。国を代表するヴァイオリニストの一人、ペッカ・クーシストも、クラシックにとどまらず、エレクトロニクスを用いたり、フォークバンドを組んだりと、色々なジャンルで活躍している。

ストラヴィンスキー《ヴァイオリン協奏曲》は、ソロの派手な技巧というより、オーケストラの各楽器との組み合わせによる、音色やリズムの多彩さが聴きどころで、この選曲は仲間とのコラボレーションに力点を置く、最近のクーシストの志向にもマッチしているように思われる。ストラヴィンスキーはサラステの得意レパートリーでもある。

Bプログラム(サントリーホール)

2023年11月15日(水)7:00pm

2023年11月16日(木)7:00pm

指揮 : ユッカ・ペッカ・サラステ

ヴァイオリン : ペッカ・クーシスト

シベリウス/交響詩「タピオラ」 作品112

ストラヴィンスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ調

シベリウス/交響曲 第1番 ホ短調 作品39

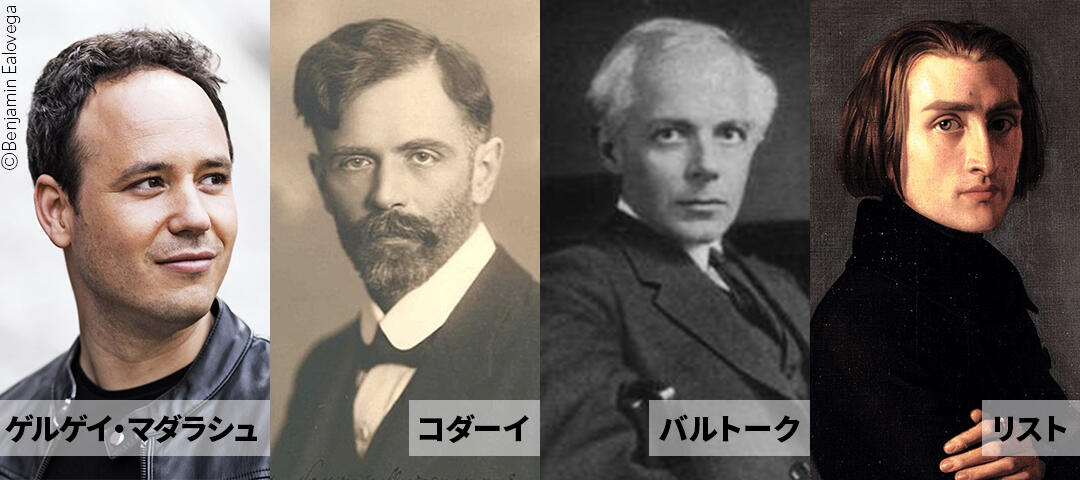

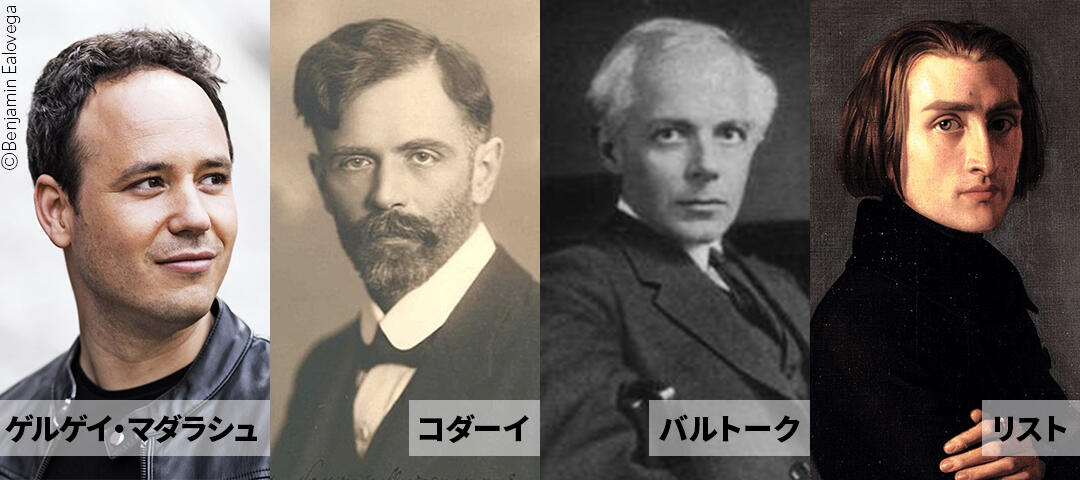

マダラシュが自らの血肉とした

[Cプログラム]の指揮はハンガリーの若手、ゲルゲイ・マダラシュ。既に日本国内のいくつかのオーケストラと共演しているが、N響には初登場である。

民族楽器ツィンバロンが活躍する《ハーリ・ヤーノシュ》は、ほら吹き老人が語る奇想天外な冒険譚。作曲者のコダーイは優れた教育者でもあり、無料で学べる国の音楽教育システムを整備したが、マダラシュもその恩恵を受けた一人で、5歳の時にハンガリーの民族音楽学校に通い始めた。バルトークやコダーイが民謡を収集した田舎の村々に遠足やキャンプで出かけ、失われつつある伝統の音楽にじかに接したという。

《ハンガリーの風景》で描かれるトランシルヴァニアの夕景や、独特の踊りのリズムを、マダラシュは幼い頃に見聞きしたことで、深く内面化しているはずである。血肉となった音楽言語は、演奏にどう反映されるのか。大いに期待したい。

リスト《ハンガリー幻想曲》の主題となったのはロマの音楽だが、原曲は有名な《ハンガリー狂詩曲》で、その構造はハンガリーの募兵の踊り「ヴェルブンコシュ」から影響を受けている。これは《ハーリ・ヤーノシュ》の〈間奏曲〉で使われた形式でもある。

3曲が密接なつながりを持つ“ネイティヴによるハンガリーづくし”。N響ではあまり聴けないプログラムにご注目頂きたい。

Cプログラム(NHKホール)

2023年11月10日(金)7:30pm

2023年11月11日(土)2:00pm

指揮 : ゲルゲイ・マダラシュ

ピアノ : 阪田知樹*

バルトーク/ハンガリーの風景

リスト/ハンガリー幻想曲*

コダーイ/組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2023年11月15日(水)7:00pm

2023年11月16日(木)7:00pm

指揮 : ユッカ・ペッカ・サラステ

ヴァイオリン : ペッカ・クーシスト

シベリウス/交響詩「タピオラ」 作品112

ストラヴィンスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ調

シベリウス/交響曲 第1番 ホ短調 作品39

マダラシュが自らの血肉とした

母国ハンガリーの作品を贈る

[Cプログラム]の指揮はハンガリーの若手、ゲルゲイ・マダラシュ。既に日本国内のいくつかのオーケストラと共演しているが、N響には初登場である。民族楽器ツィンバロンが活躍する《ハーリ・ヤーノシュ》は、ほら吹き老人が語る奇想天外な冒険譚。作曲者のコダーイは優れた教育者でもあり、無料で学べる国の音楽教育システムを整備したが、マダラシュもその恩恵を受けた一人で、5歳の時にハンガリーの民族音楽学校に通い始めた。バルトークやコダーイが民謡を収集した田舎の村々に遠足やキャンプで出かけ、失われつつある伝統の音楽にじかに接したという。

《ハンガリーの風景》で描かれるトランシルヴァニアの夕景や、独特の踊りのリズムを、マダラシュは幼い頃に見聞きしたことで、深く内面化しているはずである。血肉となった音楽言語は、演奏にどう反映されるのか。大いに期待したい。

リスト《ハンガリー幻想曲》の主題となったのはロマの音楽だが、原曲は有名な《ハンガリー狂詩曲》で、その構造はハンガリーの募兵の踊り「ヴェルブンコシュ」から影響を受けている。これは《ハーリ・ヤーノシュ》の〈間奏曲〉で使われた形式でもある。

3曲が密接なつながりを持つ“ネイティヴによるハンガリーづくし”。N響ではあまり聴けないプログラムにご注目頂きたい。

Cプログラム(NHKホール)

2023年11月10日(金)7:30pm

2023年11月11日(土)2:00pm

指揮 : ゲルゲイ・マダラシュ

ピアノ : 阪田知樹*

バルトーク/ハンガリーの風景

リスト/ハンガリー幻想曲*

コダーイ/組曲「ハーリ・ヤーノシュ」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]