ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2025年6月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2025年6月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2025年2月 6日

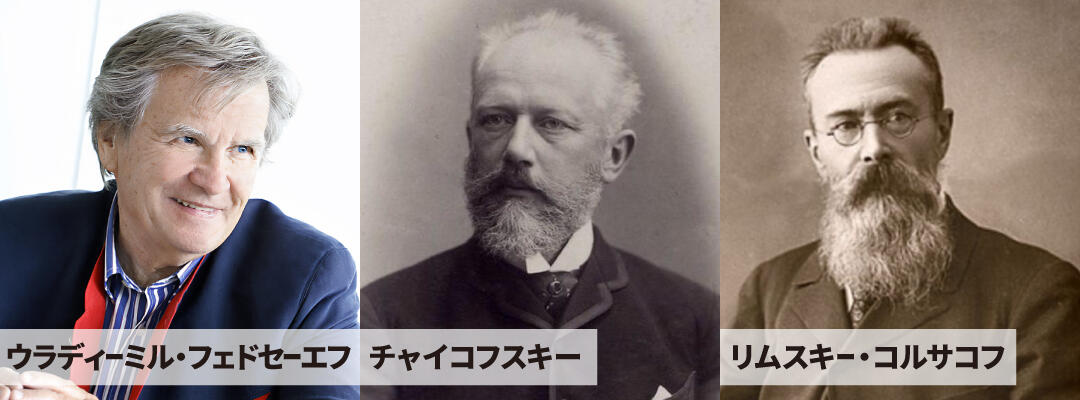

ここまで年齢のかけ離れた指揮者が続けて登場するのも、あまり例のないことである。フェドセーエフは1932年生まれ、ペルトコスキは2000年生まれで、その差は実に68歳。1965年生まれのメナは、ちょうどその中間の世代にあたる。3人が指揮する曲は、チャイコフスキー最後の交響曲、青年時代のマーラーの記念碑、そしてブルックナー中期の力作と、それぞれのキャリアに呼応している。興味深い対比を味わうことができそうだ。

奏者の自発性を引き出し、自然な流れを生み出す“フェドセーエフ・マジック”

[Aプログラム]はロシアの大御所、ウラディーミル・フェドセーエフ。2023年秋に予定していた共演は、残念ながら流れてしまった。今回こそ何とか実現してほしいと願うばかりである。

N響と数々のロシア音楽を演奏してきたフェドセーエフが、チャイコフスキー《交響曲第6番「悲愴」》を取り上げるのは、意外にも初めてである。

「悲愴」という標題は、フェドセーエフに似つかわしくないかもしれない。音楽監督を務めるチャイコフスキー交響楽団との録音では、飾り気なく穏やかな人柄そのままに、ゆったりした時間が流れていく。ことさら喜怒哀楽を強調するわけではなく、どちらかと言えば素朴といってよいスタイルのせいだろうか。この作品がどれほどの傑作なのか、却ってストレートに伝わってくるような印象を受ける。

奏者の自発性を引き出して、自然な流れを生み出す“フェドセーエフ・マジック”に、きっと誰もが魅了されることだろう。

ラフマニノフ《パガニーニの主題による狂詩曲》でソロを務めるのは、ユリアンナ・アヴデーエワ。

2010年のショパン国際コンクールで優勝してから、早くも15年が経つ。女性ではアルゲリッチ以来、45年ぶりという快挙だった。優勝の直後に来日し、デュトワ指揮の定期公演で、本選と同じショパンの《第1番》を披露したことは、まだ記憶に新しい。

今回は祖国ロシアの代表的な名曲を、同国人フェドセーエフの指揮で弾くという、いわば定番の企画である。持ち味である情と知のバランスが取れた名演を聴かせてくれるはずだ。

リムスキー・コルサコフ《歌劇「5月の夜」序曲》には、民謡の素材がふんだんに取り入れられている。かつてロシアの民俗楽団を率いていたマエストロにとって、この種の曲はお手の物といってよかろう。初夏のプログラムにふさわしいタイトルということもあり、オープニングに置くことになった。

Aプログラム(NHKホール)

2025年6月7日(土)6:00pm

2025年6月8日(日)2:00pm

指揮 : フアンホ・メナ

ピアノ : ユリアンナ・アヴデーエワ*

リムスキー・コルサコフ/歌劇「5月の夜」序曲

ラフマニノフ/パガニーニの主題による狂詩曲 作品43*

チャイコフスキー/交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

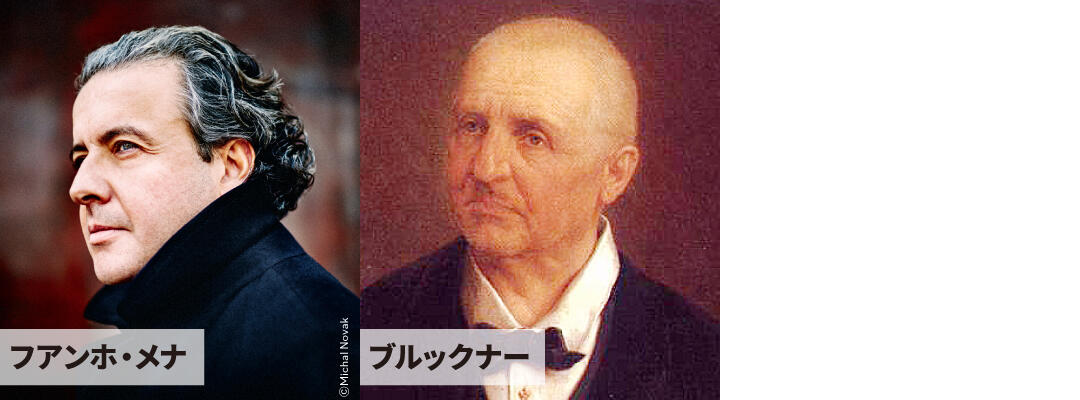

メナは実のところ、ドイツ音楽も得意にしている。とりわけブルックナーへの思い入れは強く、中でも《交響曲第6番》は、最も自信のあるレパートリーと言ってよい。この曲は師匠チェリビダッケの十八番であり、メナ自身もかつて首席指揮者を務めたBBCフィルハーモニックとレコーディングしている。

ブルックナーの交響曲の中で、《第6番》は取り上げる機会がそれほど多くなく、N響が演奏するのも20年ぶりである。そんな《第6番》にメナが特別な愛着を持つのはなぜだろうか。詳しくは本人に聞いてみたいが、少なくとも、明暗の対照がはっきりしたこの曲の構造が、彼の個性に合っているということは言えるだろう。

生きる喜びを爆発させたり、時には過剰なくらいロマンティックに歌ったり。録音を聴く限り、鮮やかな原色の絵画を思わせるようなメナのアプローチは、遅いテンポを貫きながら荘厳な山場を築いていく師のチェリビダッケと、だいぶ趣が異なっている。だがそれでいて、金管の響かせ方など、どことなくチェリビダッケのDNAが感じられるのも面白いところだ。

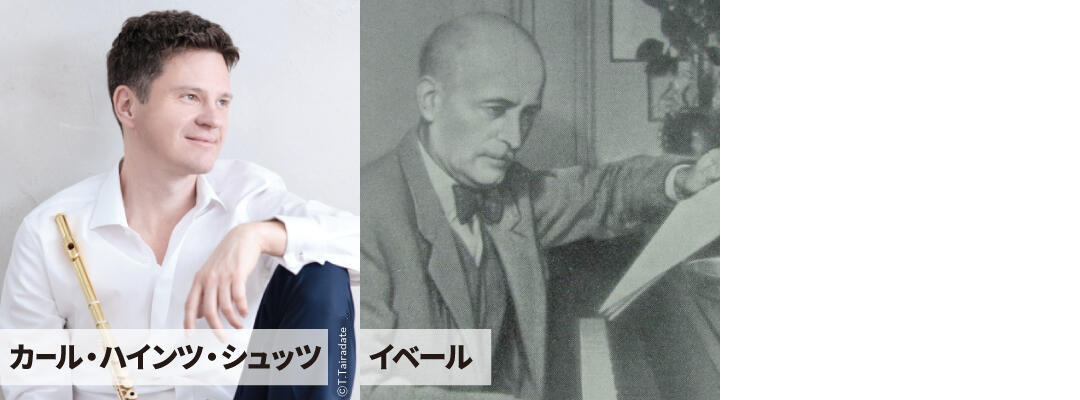

前半のイベール《フルート協奏曲》は、20世紀に書かれたこのジャンルの最高傑作の一つである。ウィーン・フィルのソロ奏者を務めるカール・ハインツ・シュッツが、8年ぶりに共演する。

イベールは、気品のある透明感を保ちながら、少ない編成でもオーケストラをしっかり鳴らす術を心得ている。ラジオでこの曲の初演に接した作曲家は、まるで初めて聴く曲をとても気に入ったかのように、満足そうな笑みを浮かべたというから、本人としても会心の出来だったのだろう。

軽やかに疾走する第1、第3楽章と、しっとり抒情的な第2楽章の明快なコントラストは、メナのブルックナー解釈に一脈通じるものがあるかも知れない。

Bプログラム(サントリーホール)

2025年6月12日(木)7:00pm

2025年6月13日(金)7:00pm

指揮 : フアンホ・メナ

フルート : カール・ハインツ・シュッツ

イベール/フルート協奏曲

ブルックナー/交響曲 第6番 イ長調

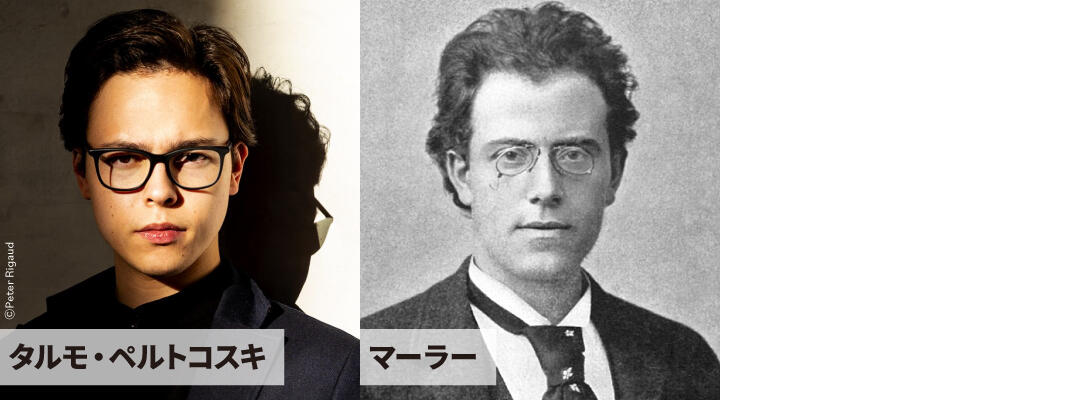

[Cプログラム]には、飛ぶ鳥を落とす勢いの若手、タルモ・ペルトコスキが登場する。ドイツ・カンマーフィルやラトビア国立交響楽団、ロッテルダム・フィルといったオーケストラから、矢継ぎ早にタイトル指揮者として迎えられ、2025-26シーズンにはトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督に就く。

多忙な彼が、N響のオファーを受けてくれたのは嬉しい限りで、日本のオーケストラとの初共演は、国内外の注目を集めることになるだろう。

プログラムを決めるオンライン会議には、いくつかの提案を用意して臨んだのだが、最初に挙げたマーラー《交響曲第1番》で即決してくれたので、ミーティングは5分もかからなかった。

マーラーが20代で書いたこの曲には、若者らしい野心がみなぎり、オーケストラの多彩なサウンドが味わえる。ペルトコスキの日本デビューにぴったりの曲ではないかと思う。

ダニエル・ロザコヴィッチは2001年生まれで、ペルトコスキとほぼ同年齢。2人は親友であり、本来はそれぞれ別の機会に出演が決まっていたのだが、ペルトコスキの強い希望でスケジュールを組み換え、共演が実ることになった。

音楽に縁のない家庭に育ったロザコヴィッチがヴァイオリンを始めたのは、ほとんど7歳に近い年齢だったらしい。だが、チェスやテニスでも幼くして能力を発揮した少年は、たちどころに腕を上げ、恐るべきことに、習い始めて2か月後にはリサイタルを開くまでになった。

彼が10代で録音したチャイコフスキーやベートーヴェンを聴くと、腕の達者な若者という域を超えて、既に大家の風格すら漂っていることに驚かされる。

それもそのはずで、ハイフェッツやシェリング、メニューインといった往年の名人の演奏から、多くを学んだという。

今回彼が選んだコルンゴルト《ヴァイオリン協奏曲》は、20世紀半ばに作曲された。前衛の花盛りだった当時、自身の映画音楽を引用したゴージャスな響きのこの曲は、時代遅れの産物とみなされたが、名手ハイフェッツが好んで取り上げたことから、次第に人気が高まっていった。最近では様々なヴァイオリニストから、この曲を弾きたいという要望が届く。時の審判を経て、曲の評価が定まりつつあるということだろう。

ハイフェッツの影響を考えると、ロザコヴィッチがこの作品に取り組むのは、ごく自然の成り行きに思われる。親友とのスリリングな掛け合いが待ち遠しい。

2025年6月7日(土)6:00pm

2025年6月8日(日)2:00pm

指揮 : フアンホ・メナ

ピアノ : ユリアンナ・アヴデーエワ*

リムスキー・コルサコフ/歌劇「5月の夜」序曲

ラフマニノフ/パガニーニの主題による狂詩曲 作品43*

チャイコフスキー/交響曲 第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

メナが 師・チェリビダッケから受け継ぐ十八番 ブルックナー《第6番》

[Bプログラム]は、3度目の共演となるフアンホ・メナ。過去2回は、祖国スペイン音楽や、メナと同郷であるバスク地方の作曲家、ラヴェルの作品を指揮して、生き生きとした演奏が好評を博した。オーケストラとの相性もよかったので、そろそろローカル色から離れて、別の側面を見せてほしいタイミングである。メナは実のところ、ドイツ音楽も得意にしている。とりわけブルックナーへの思い入れは強く、中でも《交響曲第6番》は、最も自信のあるレパートリーと言ってよい。この曲は師匠チェリビダッケの十八番であり、メナ自身もかつて首席指揮者を務めたBBCフィルハーモニックとレコーディングしている。

ブルックナーの交響曲の中で、《第6番》は取り上げる機会がそれほど多くなく、N響が演奏するのも20年ぶりである。そんな《第6番》にメナが特別な愛着を持つのはなぜだろうか。詳しくは本人に聞いてみたいが、少なくとも、明暗の対照がはっきりしたこの曲の構造が、彼の個性に合っているということは言えるだろう。

生きる喜びを爆発させたり、時には過剰なくらいロマンティックに歌ったり。録音を聴く限り、鮮やかな原色の絵画を思わせるようなメナのアプローチは、遅いテンポを貫きながら荘厳な山場を築いていく師のチェリビダッケと、だいぶ趣が異なっている。だがそれでいて、金管の響かせ方など、どことなくチェリビダッケのDNAが感じられるのも面白いところだ。

前半のイベール《フルート協奏曲》は、20世紀に書かれたこのジャンルの最高傑作の一つである。ウィーン・フィルのソロ奏者を務めるカール・ハインツ・シュッツが、8年ぶりに共演する。

イベールは、気品のある透明感を保ちながら、少ない編成でもオーケストラをしっかり鳴らす術を心得ている。ラジオでこの曲の初演に接した作曲家は、まるで初めて聴く曲をとても気に入ったかのように、満足そうな笑みを浮かべたというから、本人としても会心の出来だったのだろう。

軽やかに疾走する第1、第3楽章と、しっとり抒情的な第2楽章の明快なコントラストは、メナのブルックナー解釈に一脈通じるものがあるかも知れない。

Bプログラム(サントリーホール)

2025年6月12日(木)7:00pm

2025年6月13日(金)7:00pm

指揮 : フアンホ・メナ

フルート : カール・ハインツ・シュッツ

イベール/フルート協奏曲

ブルックナー/交響曲 第6番 イ長調

2000年生まれの若き巨匠が、マーラー20代の野心作に挑む

[Cプログラム]には、飛ぶ鳥を落とす勢いの若手、タルモ・ペルトコスキが登場する。ドイツ・カンマーフィルやラトビア国立交響楽団、ロッテルダム・フィルといったオーケストラから、矢継ぎ早にタイトル指揮者として迎えられ、2025-26シーズンにはトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督に就く。

多忙な彼が、N響のオファーを受けてくれたのは嬉しい限りで、日本のオーケストラとの初共演は、国内外の注目を集めることになるだろう。

プログラムを決めるオンライン会議には、いくつかの提案を用意して臨んだのだが、最初に挙げたマーラー《交響曲第1番》で即決してくれたので、ミーティングは5分もかからなかった。

マーラーが20代で書いたこの曲には、若者らしい野心がみなぎり、オーケストラの多彩なサウンドが味わえる。ペルトコスキの日本デビューにぴったりの曲ではないかと思う。

ダニエル・ロザコヴィッチは2001年生まれで、ペルトコスキとほぼ同年齢。2人は親友であり、本来はそれぞれ別の機会に出演が決まっていたのだが、ペルトコスキの強い希望でスケジュールを組み換え、共演が実ることになった。

音楽に縁のない家庭に育ったロザコヴィッチがヴァイオリンを始めたのは、ほとんど7歳に近い年齢だったらしい。だが、チェスやテニスでも幼くして能力を発揮した少年は、たちどころに腕を上げ、恐るべきことに、習い始めて2か月後にはリサイタルを開くまでになった。

彼が10代で録音したチャイコフスキーやベートーヴェンを聴くと、腕の達者な若者という域を超えて、既に大家の風格すら漂っていることに驚かされる。

それもそのはずで、ハイフェッツやシェリング、メニューインといった往年の名人の演奏から、多くを学んだという。

今回彼が選んだコルンゴルト《ヴァイオリン協奏曲》は、20世紀半ばに作曲された。前衛の花盛りだった当時、自身の映画音楽を引用したゴージャスな響きのこの曲は、時代遅れの産物とみなされたが、名手ハイフェッツが好んで取り上げたことから、次第に人気が高まっていった。最近では様々なヴァイオリニストから、この曲を弾きたいという要望が届く。時の審判を経て、曲の評価が定まりつつあるということだろう。

ハイフェッツの影響を考えると、ロザコヴィッチがこの作品に取り組むのは、ごく自然の成り行きに思われる。親友とのスリリングな掛け合いが待ち遠しい。

Cプログラム(NHKホール)

2025年6月20日(金)7:00pm

2025年6月21日(土)2:00pm

指揮 : タルモ・ペルトコスキ

ヴァイオリン : ダニエル・ロザコヴィッチ

コルンゴルト/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

マーラー/交響曲 第1番 ニ長調「巨人」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2025年6月20日(金)7:00pm

2025年6月21日(土)2:00pm

指揮 : タルモ・ペルトコスキ

ヴァイオリン : ダニエル・ロザコヴィッチ

コルンゴルト/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

マーラー/交響曲 第1番 ニ長調「巨人」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]