ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2023年4月定期公演プログラムについて

2023年4月定期公演プログラムについて

公演情報2023年3月17日

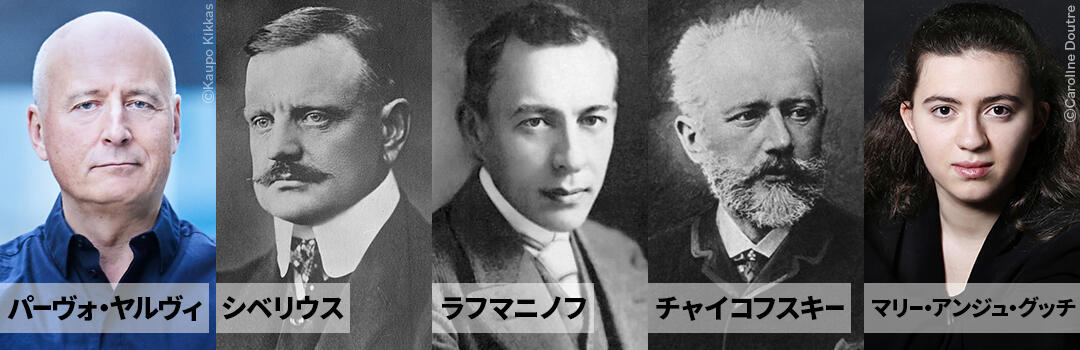

N響名誉指揮者パーヴォ・ヤルヴィ その真骨頂を味わう

パーヴォ・ヤルヴィがN響の首席指揮者に就任したのは2015年。後期ロマン派を主軸にしつつ、バルトークやストラヴィンスキーのような20世紀作品、得意の北欧音楽や知られざる名曲を取り上げて、レパートリーを大幅に拡大し、オーケストラに刺激と活力をもたらした。7年に及ぶ在任期間の終盤、コロナの影響でほとんど共演できなかったのは残念だが、これからも彼は名誉指揮者として定期的に登場する。ブロムシュテットのようにこの先20年、30年かけて、N響との関係が成熟を重ねていくことを願う。

パーヴォ念願の《アルプス交響曲》

[Aプログラム]は、首席指揮者在任中に果たせなかったパーヴォ念願の企画である。公演中止や入国制限の影響で2度までも予定が流れてしまった。次こそ3度目の正直といきたいところだ。

《アルプス交響曲》は巨大管弦楽による一大スペクタクル。演奏には100人以上の奏者を必要とする。登山者が困難を乗り越えて頂上に到るも嵐に遭って下山、やがて日没を迎えるという展開は多分に描写的でありながら、主題の使い方や山頂のシーンを中心とするシンメトリーな構成によって、曲全体には見事な統一感がもたらされている。R.シュトラウスはヘッケルフォーンやウィンドマシーンなどの特殊楽器を駆使して、オーケストラ・サウンドの可能性をとことん追求した。N響の持ち味であるダイナミズムを生かした、迫力ある演奏が期待できよう。

《ヨセフの伝説》は《アルプス交響曲》の前年、1914年にパリ・オペラ座で初演されたバレエである。純真な牧童ヨセフと彼を誘惑する夫人の官能的なシーンが、妖しくきらびやかな音楽で描かれる。第二次大戦後、コンサート用に編まれた〈交響的断章〉は、パーヴォゆかりのシンシナティ交響楽団が世界初演し、父ネーメもかつてN響と演奏している。めったに聴けないこの曲を日本のファンに届けたいと、パーヴォの意気込みは十分だ。

2023年4月15日(土)6:00pm

2023年4月16日(日)2:00pm

NHKホール

聴き手を楽しませる工夫がぎっしり!遊び心満点のフランスの小品

[Cプログラム]は打って変わって、コンパクトな編成のフランス音楽。去年12月、ドイツ・カンマーフィルとの来日ツアーで鮮烈なハイドンを聴かせてくれたパーヴォだが、彼の真骨頂は、実はこうしたサイズの曲においてこそ、最大限に発揮されるのかも知れない。奏者一人一人の主体性を引き出すことが、N響のシェフ時代の大きな目標でもあった。“小さな交響曲”を意味する《シンフォニエッタ》には、シリアスな交響曲に対するアンチテーゼの含意もあるだろう。ルーセルは難解と思われがちな十二音技法を使いながら、生き生きとして遊び心満点の小品を生み出した。

一方「私の音楽を分析せず、ただ愛して」と語ったプーランクの作品は、踊り出したくなるようなメロディから甘美なメランコリーへ、そして再びめくるめく狂騒へと、せわしなく表情を変えていく。重厚な交響曲の対極にありながら、それに勝るとも劣らない密度の濃さである。

“喜遊曲”とも訳される《ディヴェルティスマン》の語源は、ラテン語の“divertere”(背を向ける)であるという。すなわち深刻さとは正反対の“気晴らしの音楽”だが、上質なエンターテイメントを作るには確かな技術がいる。イベールの作品はもともと、馬が新郎の麦わら帽子を食べてしまうというストーリーを持つ、ドタバタ喜劇の付随音楽として作曲された。短い6つの楽章には、聴き手を楽しませるための工夫がぎっしり詰まっている。そして曲中には誰もが知っているあの旋律が・・・。

2023年4月21日(金)7:30pm

2023年4月22日(土)2:00pm

NHKホール

魂の奥底に入り込むシベリウスの最高傑作

[Bプログラム]の前半は、シベリウスの《交響曲第4番》。あまりの渋さゆえ初演時の聴衆は困惑し、その後もしばらく正当な評価を得られなかったというが、ステンハンマルをはじめとする音楽家たちの努力が実り、今日ではシベリウスの最高傑作とみなす人も多い。パーヴォもその一人で「いつかN響と演奏したい」と言い続けてきた。しかしその彼でさえ、この曲でコンサートを終えることをためらったので、プログラムの前半に置くことにした。それにしても、終始謎めいたこの曲の魅力にひとたび取りつかれると、そこから離れることは難しい。パーヴォが言う通り「魂の奥底に入り込んでしまう音楽」なのだ。ファゴットと低弦が奏でるド-ファ#の不気味な三全音によって、我々はいきなり異界に引きずり込まれるような感覚を味わう。黄泉の国との境を流れるトゥオネラ川と、そこに浮かぶ白鳥の情景を連想してしまうせいか。同じ異界であっても《フランチェスカ・ダ・リミニ》が描くのは、よりストレートな地獄の世界だ。ダンテの「神曲」を読んで感銘を受けたチャイコフスキーは、悲恋の末に殺されて冥府の嵐に翻弄される男女、パオロとフランチェスカの魂をドラマチックに表現した。主調のホ短調は、「運命の動機」で始まる後年の名作《交響曲第5番》と同じ調性である。「運命に逆らい、真実の愛を求める」ことが、生涯にわたるチャイコフスキーの創作上のテーマであった。

ラフマニノフ《パガニーニの主題による狂詩曲》もまた、劇的な起伏という意味でチャイコフスキーの作品に匹敵しよう。パガニーニの超絶技巧ヴァイオリン独奏曲「24の奇想曲」に主題を取り、序奏を伴う24の変奏が繰り広げられる。ソリストはN響初登場、パーヴォとも初共演となるマリー・アンジュ・グッチ。20代半ばとは思えない落ち着きぶりとスケールの大きさで、人気の名曲に切り込む。

2023年4月26日(水)7:00pm

2023年4月27日(木)7:00pm

サントリーホール

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]