ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年9月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

2024年9月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2024年7月 1日

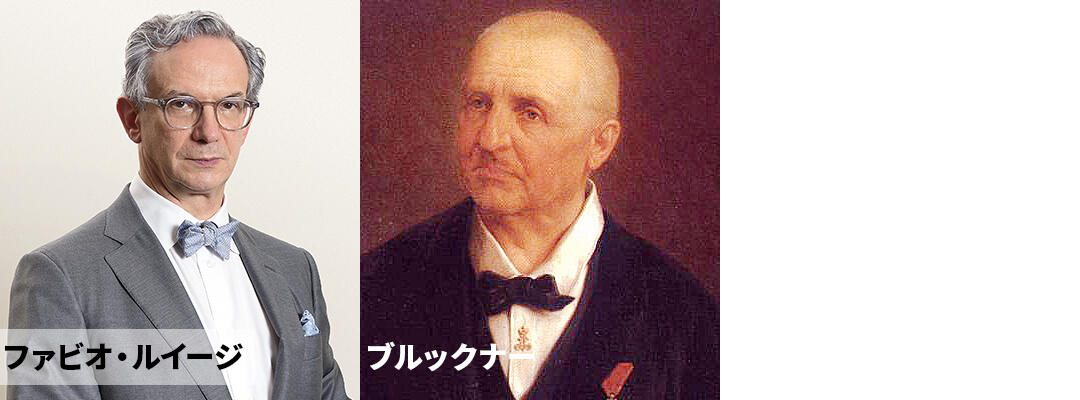

首席指揮者ルイージが就任3年目を迎える。24-25シーズンには、ブルックナー、マーラーをはじめとする重量級の作品が並ぶことになった。2025年5月のマーラー・フェスティバル出演に向けて、N響得意のドイツ音楽に磨きをかけ、世界への飛躍に繋げたい。そんなマエストロの熱い思いとともに、新しいシーズンが始まる。

演奏機会が稀なブルックナー《第8番》初稿をルイージが確信を持って取り上げる

[Aプログラム]は、ブルックナー《交響曲第8番(初稿/1887年)》。たびたび自作を改訂したことで知られるブルックナーだが、《第8番》も例外ではなく、周囲の批判的な声を受けて、徹底的に手を加えた。こうして生まれた1890年改訂稿が、今日のスタンダードになっているが、ルイージは一貫して、その3年前に完成した初稿の方を高く評価している。初稿と改定稿にはかなりの相違点がある。まず触れるべきは楽器編成の違いだろう。初稿が第3楽章まで2管なのに対し、改定稿は全曲を通じて3管編成。

編成を大きくしたのは、単に時代の好みに迎合しただけではないかと、ルイージは言う。確かに初稿では、途中まで楽器を最小限に絞ることで、高い緊張感が保たれ、その分、第4楽章で一挙にパワーを炸裂させるという、コントラストの効果が鮮やかだ。

曲の構成でいちばん違いが目立つのは、第1楽章の終わり方である。まるで“現代人の苦悩”を表すかのようにピアニッシモで終わる改定稿に対し、初稿には“揺るぎない神への賛美”をイメージさせる、壮大なコーダがついていた。第2楽章のトリオも大きく違っていて、初稿のメロディーはより質朴に感じられる。

第3楽章の初稿をルイージは、「完璧に書かれた、音楽史上もっとも偉大な作品の一つ」と称賛する。改訂したことで、大切な何かが失われてしまった、というのが彼の意見である。

第4楽章もコーダを中心に、全体の印象はずいぶん違う。簡単に言えば、枝葉を刈り込み、全体の統一感を高め、近代化された改訂稿、それ以前のプリミティヴで、素朴な信仰心を残した初稿、という対比で語ることができよう。

ルイージによれば、この曲は「単純明快な手法で組み立てられた、壮大な建造物」である。その長所がよりストレートに伝わる初稿を用いることは、決して目新しさを求めてではなく、彼にとって必然性のある選択なのだ。

ブルックナー《第8番》と言えば、N響はマタチッチやヴァントの指揮で、語り草となる名演を残してきた。だが、初稿版を演奏するのは、100年近い歴史を通じて初めてのこと。ルイージ在任中のハイライトの一つになるのは間違いない。

Aプログラム(NHKホール)

2024年9月14日(土)6:00pm

2024年9月15日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

― ブルックナー生誕200年 ―

ブルックナー/交響曲 第8番 ハ短調(初稿/1887年)

レパートリーを広げるのと同等に、あるいはそれ以上に、ベートーヴェンやブラームスのようにオーソドックスな作品を、高い水準の演奏で聴かせることは、首席指揮者の大切な役割と言える。ルイージもそのことを十分に自覚しており、シーズンのはじめに人気の高いこの曲を選ぶことになったのも、自然な流れだった。

ルイージは《第7番》を2008年にも指揮しているが、この時はまだ共演4回目。双方の関係性もまだ、探り合いに近い状態だっただろう。首席指揮者としてのアプローチは、自ずと違ったものになるはずである。

よく知られた曲を繰り返し演奏すること、今という時代にベートーヴェンを演奏することはどんな意味を持つのか。音楽を届ける側は、常にそれを意識し続けなければならないとルイージは語る。届けられたメッセージをどのように受け止めるかは、私たち聴き手の一人一人にかかっている。

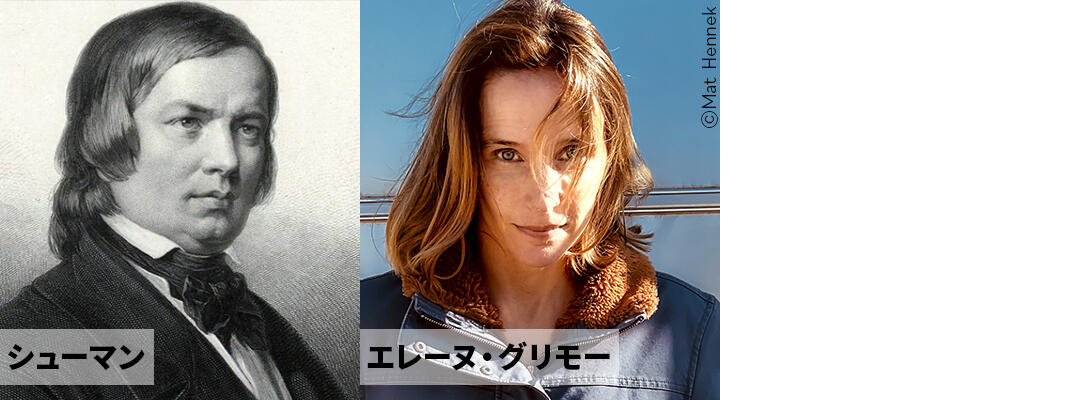

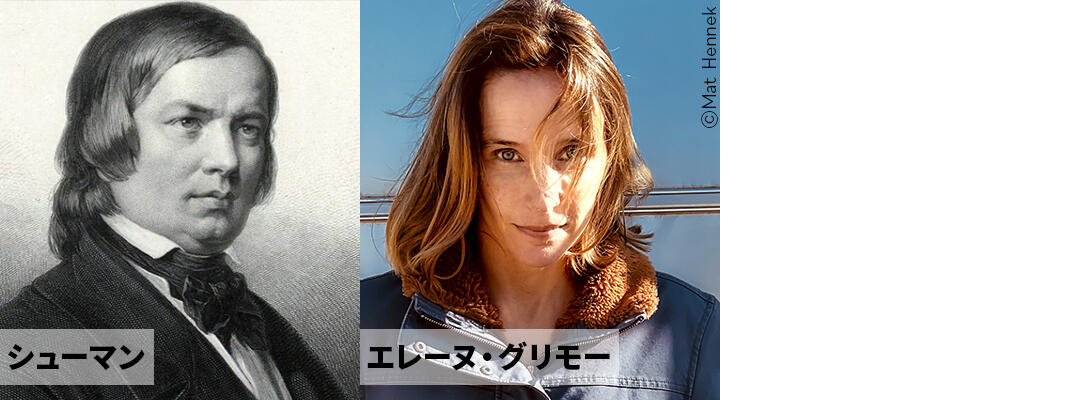

シューマン《ピアノ協奏曲》のソリスト、エレーヌ・グリモーは、11年ぶりの共演。シューマンは彼女からのリクエストで、20年前にもN響と弾いたことがある。今シーズンは久しぶりに集中してこの曲に取り組むようだ。

グリモーはかつて、「ウッドランド・アンド・ビヨンド」と題されたコンサートを企画し、武満やラヴェル、ヤナーチェクといった作曲家の、「水」にかかわりの深い作品を披露したことがあるが、彼女の演奏そのものも、水のイメージと結びついているように思えてならない。よどみなく流れながら、せせらぎから奔流まで、多彩な表情を描き分けるのだ。

以前録音したモーツァルトの《ピアノ・ソナタ イ短調》では、 第3楽章のロンドにおける短調から長調への、あまりに自然で滑らかな移行に思わずため息が出た。この曲と同じ調性を持つシューマンの協奏曲でも、時おりそうした魔法のような瞬間がもたらされることを期待したい。

ドイツ・プログラムの冒頭には、ルイージらしくイタリアのテイストを加えた。シューベルト《イタリア風序曲第2番》は、19世紀はじめにウィーンで流行していたロッシーニの音楽を取り入れたものである。

ルイージの敬愛するサヴァリッシュがこの曲を好み、30年近く前の定期公演で取り上げたことも思い出される。N響が演奏するのはそれ以来となる。

なお今回のプログラムは、ハ長調から平行調のイ短調へ、そして同主調のイ長調へという、調性の流れを意識した組み立てになっている。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年9月19日(木)7:00pm

2024年9月20日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : アレッサンドロ・タヴェルナ※

※当初出演予定のエレーヌ・グリモー(ピアノ)から変更いたします。

シューベルト/イタリア風序曲 第2番 ハ長調 D. 591

シューマン/ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

ベートーヴェン/交響曲 第7番 イ長調 作品92

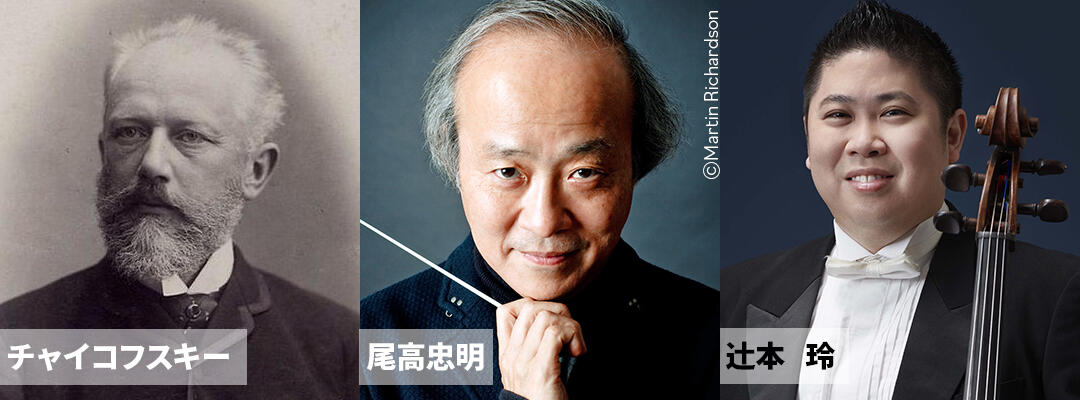

チャイコフスキー《白鳥の湖》は、バレエそのものは言うまでもなく、音楽だけ取り出して聴いても、万人に訴えかける魅力を備えている。

正指揮者・尾高忠明も、以前この曲をイギリスで指揮し、大いに喝采を浴びたという。

今回の抜粋版は、有名な〈情景〉や〈小さい白鳥の踊り(4羽の白鳥の踊り)〉のほか、ハンガリー、スペイン、ナポリ、ポーランドの踊り、スケールの大きなフィナーレなど、全4幕の聴きどころをバランスよく含んだ構成になっている。なじみのあるナンバーが次々出てくるので、定期会員の皆様はもちろん、初めてオーケストラを聴く方にも、理屈抜きで楽しんで頂けることだろう。

チャイコフスキーはヴァイオリンやピアノのために優れた協奏曲を残しているが、チェロのために書かれた《ロココ風の主題による変奏曲》も忘れてはならない。18世紀ヨーロッパ宮廷風の雅な主題に、7つの変奏曲が続く。

ソリストを務めるのは、首席チェロ奏者の辻󠄀本 玲。小学生の頃、テレビでヨーヨー・マがこの曲をエネルギッシュに演奏する様子を見て、そのかっこよさに惹きつけられたという。

チェリストを志すきっかけになった曲と言っても過言ではないそうだ。

フィンランド留学中には、師事したアルト・ノラスに熱血指導を受け、豊かなヴィヴラートを伴う、ブリリアントな奏法に磨きをかけた。「今まででいちばん緊張した」というN響のオーディションで弾いたのも、この曲である。

人生の節目節目で縁のあった大切な作品を、今回初めてN響の仲間とともに奏でる。

2024年9月14日(土)6:00pm

2024年9月15日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

― ブルックナー生誕200年 ―

ブルックナー/交響曲 第8番 ハ短調(初稿/1887年)

現代に「名曲」を演奏する意味を問う ルイージのベートーヴェン《第7番》

[Bプログラム]のベートーヴェン《交響曲第7番》は、コンサートで最もよく取り上げられる曲の一つである。N響も創立以来、この曲を演奏しなかった年はほとんどないと言ってよいくらいだ。レパートリーを広げるのと同等に、あるいはそれ以上に、ベートーヴェンやブラームスのようにオーソドックスな作品を、高い水準の演奏で聴かせることは、首席指揮者の大切な役割と言える。ルイージもそのことを十分に自覚しており、シーズンのはじめに人気の高いこの曲を選ぶことになったのも、自然な流れだった。

ルイージは《第7番》を2008年にも指揮しているが、この時はまだ共演4回目。双方の関係性もまだ、探り合いに近い状態だっただろう。首席指揮者としてのアプローチは、自ずと違ったものになるはずである。

よく知られた曲を繰り返し演奏すること、今という時代にベートーヴェンを演奏することはどんな意味を持つのか。音楽を届ける側は、常にそれを意識し続けなければならないとルイージは語る。届けられたメッセージをどのように受け止めるかは、私たち聴き手の一人一人にかかっている。

シューマン《ピアノ協奏曲》のソリスト、エレーヌ・グリモーは、11年ぶりの共演。シューマンは彼女からのリクエストで、20年前にもN響と弾いたことがある。今シーズンは久しぶりに集中してこの曲に取り組むようだ。

グリモーはかつて、「ウッドランド・アンド・ビヨンド」と題されたコンサートを企画し、武満やラヴェル、ヤナーチェクといった作曲家の、「水」にかかわりの深い作品を披露したことがあるが、彼女の演奏そのものも、水のイメージと結びついているように思えてならない。よどみなく流れながら、せせらぎから奔流まで、多彩な表情を描き分けるのだ。

以前録音したモーツァルトの《ピアノ・ソナタ イ短調》では、 第3楽章のロンドにおける短調から長調への、あまりに自然で滑らかな移行に思わずため息が出た。この曲と同じ調性を持つシューマンの協奏曲でも、時おりそうした魔法のような瞬間がもたらされることを期待したい。

ドイツ・プログラムの冒頭には、ルイージらしくイタリアのテイストを加えた。シューベルト《イタリア風序曲第2番》は、19世紀はじめにウィーンで流行していたロッシーニの音楽を取り入れたものである。

ルイージの敬愛するサヴァリッシュがこの曲を好み、30年近く前の定期公演で取り上げたことも思い出される。N響が演奏するのはそれ以来となる。

なお今回のプログラムは、ハ長調から平行調のイ短調へ、そして同主調のイ長調へという、調性の流れを意識した組み立てになっている。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年9月19日(木)7:00pm

2024年9月20日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : アレッサンドロ・タヴェルナ※

※当初出演予定のエレーヌ・グリモー(ピアノ)から変更いたします。

シューベルト/イタリア風序曲 第2番 ハ長調 D. 591

シューマン/ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

ベートーヴェン/交響曲 第7番 イ長調 作品92

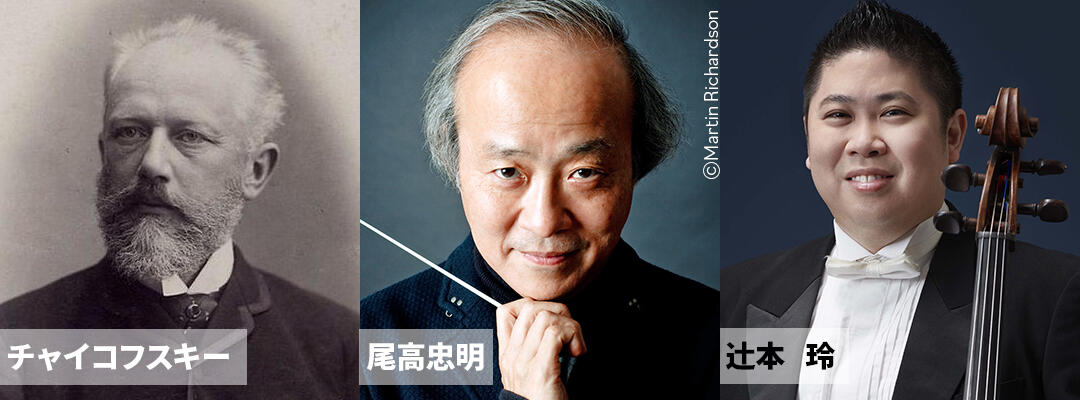

尾高忠明が贈る 理屈無く楽しめるチャイコフスキーの名作たち

新シーズンの[Cプログラム]は、「劇場音楽とポピュラーな交響曲」が共通テーマである。チャイコフスキー《白鳥の湖》は、バレエそのものは言うまでもなく、音楽だけ取り出して聴いても、万人に訴えかける魅力を備えている。

正指揮者・尾高忠明も、以前この曲をイギリスで指揮し、大いに喝采を浴びたという。

今回の抜粋版は、有名な〈情景〉や〈小さい白鳥の踊り(4羽の白鳥の踊り)〉のほか、ハンガリー、スペイン、ナポリ、ポーランドの踊り、スケールの大きなフィナーレなど、全4幕の聴きどころをバランスよく含んだ構成になっている。なじみのあるナンバーが次々出てくるので、定期会員の皆様はもちろん、初めてオーケストラを聴く方にも、理屈抜きで楽しんで頂けることだろう。

チャイコフスキーはヴァイオリンやピアノのために優れた協奏曲を残しているが、チェロのために書かれた《ロココ風の主題による変奏曲》も忘れてはならない。18世紀ヨーロッパ宮廷風の雅な主題に、7つの変奏曲が続く。

ソリストを務めるのは、首席チェロ奏者の辻󠄀本 玲。小学生の頃、テレビでヨーヨー・マがこの曲をエネルギッシュに演奏する様子を見て、そのかっこよさに惹きつけられたという。

チェリストを志すきっかけになった曲と言っても過言ではないそうだ。

フィンランド留学中には、師事したアルト・ノラスに熱血指導を受け、豊かなヴィヴラートを伴う、ブリリアントな奏法に磨きをかけた。「今まででいちばん緊張した」というN響のオーディションで弾いたのも、この曲である。

人生の節目節目で縁のあった大切な作品を、今回初めてN響の仲間とともに奏でる。

Cプログラム(NHKホール)

2024年9月27日(金)7:00pm

2024年9月28日(土)2:00pm

指揮 : 尾高忠明

チェロ : 辻󠄀本 玲(N響首席チェロ奏者)*

チャイコフスキー/ロココ風の主題による変奏曲 作品33(フィッツェンハーゲン版)*

チャイコフスキー/バレエ音楽「白鳥の湖」作品20(抜粋)

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年9月27日(金)7:00pm

2024年9月28日(土)2:00pm

指揮 : 尾高忠明

チェロ : 辻󠄀本 玲(N響首席チェロ奏者)*

チャイコフスキー/ロココ風の主題による変奏曲 作品33(フィッツェンハーゲン版)*

チャイコフスキー/バレエ音楽「白鳥の湖」作品20(抜粋)

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]