ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年10月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

2024年10月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2024年7月 1日

指揮のテクニックや解釈といった次元を超えて、存在そのものが放つオーラでオーケストラをまとめ、唯一無二の演奏を生み出す――。桂冠名誉指揮者ヘルベルト・ブロムシュテットは今や、そのような領域に到達したと言うべきだろう。

去年の来日中止は、直前の体調不良による苦渋の決断だった。その後ヨーロッパでも、出演とキャンセルが繰り返され、今年の共演も100%確かとは言えない状況だ。だがN響を指揮したいというマエストロの意欲は、未だに衰えていない。

生涯にわたり探求を続けてきた音楽家の旅路は、果たしてどこに行き着くのか。誰もがそれを見届けたいと願っている。

去年の来日中止は、直前の体調不良による苦渋の決断だった。その後ヨーロッパでも、出演とキャンセルが繰り返され、今年の共演も100%確かとは言えない状況だ。だがN響を指揮したいというマエストロの意欲は、未だに衰えていない。

生涯にわたり探求を続けてきた音楽家の旅路は、果たしてどこに行き着くのか。誰もがそれを見届けたいと願っている。

揺るぎない信仰とともに生きるブロムシュテットのメッセージが込められたプログラム

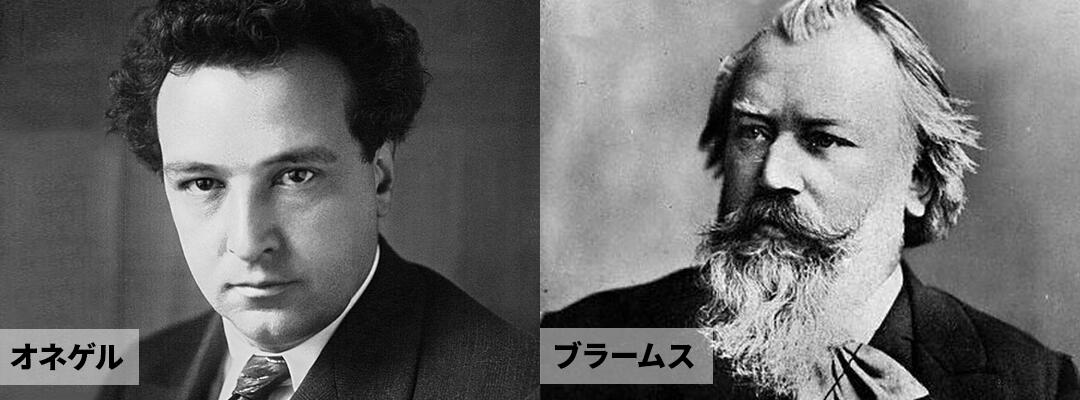

[Aプログラム]は、20世紀前半のパリで活躍したオネゲルの《交響曲第3番「典礼風」》と、ブラームス《交響曲第4番》。ブロムシュテットはこのプログラムを最近、ウィーン・フィルやロイヤル・ストックホルム・フィルでも指揮している。実はN響とも2020年に演奏予定だったが、パンデミックの影響で叶わなかった。4年の歳月を経ての再チャレンジとなる。オネゲルの交響曲には、それぞれの楽章に〈怒りの日〉〈深い淵から〉〈われらに安らぎを与えたまえ〉という、カトリックの典礼から取られた副題がついている。

竜巻のように湧き上がる弦の音型に、鋭い金管の叫び声、やがて現れる死の舞踏。暴力的な第1楽章と、オネゲルの研究者ハルブライヒが「解放への祈り」と表現した第2楽章の平穏な美しさが対照的だ。第3楽章ではもう一度、暴力と平和の葛藤が繰り返される。

オネゲル自身が述べたように、この交響曲は「不幸、幸福、人間という3人の登場人物による一篇の劇」であり、理不尽な蛮行を乗り越え、希望に至る道筋を描いたものととらえることができよう。

曲が完成したのは第2次大戦直後の1946年。時代背景を考えると、オネゲルが何を伝えようとしたかは、容易に想像がつく。彼のメッセージは、残念なことに今なお、非常にリアルで切実なものとして、私たちに迫ってくる。

一方のブラームスの交響曲では、第4楽章のパッサカリアの主題に、バッハのコラールが用いられている。元になったコラールの歌詞は「苦難に満ちた私の日々を、神は喜びに変えてくださる」というもので、カトリックとプロテスタントの違いはあれ、オネゲル作品との共通性は明らかであろう。

2曲の組み合わせには、揺るぎない信仰とともに生きるブロムシュテットの強いメッセージが込められている。

Aプログラム(NHKホール)

2024年10月19日(土)6:00pm

2024年10月20日(日)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

オネゲル/交響曲 第3番「典礼風」

ブラームス/交響曲 第4番 ホ短調 作品98

プログラム前半では、木管楽器に焦点を当てる。《トゥオネラの白鳥》ではイングリッシュ・ホルンが、ニルセンの協奏曲ではクラリネットがソロ楽器として活躍。

首席奏者をソリストとして起用することは、N響メンバーに深い信頼を寄せるマエストロからの提案であった。

《クラリネット協奏曲》は、ニルセン最晩年の作曲。単一楽章ながら、急緩急の古典的な構成と、ソロの他には弦・ファゴット・ホルン・小太鼓だけというユニークな編成を持つ。

ブロムシュテットはかつて、ニルセンの作風を「まじめで気品があって、独自のユーモアを備えている」と評し、その温かみのある音楽は、祖国デンマークの肥沃な国土に由来すると語っていたが、そうした特徴は、この曲にも典型的に表れているように思われる。

N響が演奏するのは2003年以来、通算2度目。前回は当時の首席奏者、磯部周平がソリストを務めた。後継者である伊藤 圭が、今回初めてこの曲に挑む。

ベルワルドは19世紀スウェーデンの作曲家で、ブロムシュテットの同国人。作曲家と言っても、生前はそれほど評価されず、整形外科やガラス工場の経営など、様々な職業に手を染めた。時折見られる、意表を突くような曲の展開は、アカデミズムとは無縁の大胆さに由来するものだろう。

彼の残した4つの交響曲は、ウィーンに住んでいた40代後半、短期間のうちにまとめて作曲された。没後10年経ってようやく初演の機会を得た《交響曲第4番》もその一つである。

当初は“Sinfonie naïve”の副題がつけられ、それを辞書的に訳して「素朴な交響曲」と呼ばれたこともあるが、これは必ずしも適切ではないようだ。4年前にこの曲をN響で指揮した鈴木雅明によると、“naïve”は飾り気のない素直さ、天真爛漫さを意味する言葉ととらえるのが自然であるらしい。

確かに、形式的にはオーソドックスなのに、どこに向かうのか予測がつかないような、不思議な魅力を秘めている。特に第4楽章は、こんな終わり方がありなのかと、聴くたびに思ってしまう。

「まじめで気品があって、独自のユーモアを備えている」のは、ニルセンだけでなく、ベルワルドにも当てはまるような気がするが、考えてみれば、これはマエストロ・ブロムシュテットの人柄そのものでもある。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年10月10日(木)7:00pm

2024年10月11日(金)7:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

クラリネット : 伊藤 圭(N響首席クラリネット奏者)

シベリウス/交響詩「4つの伝説」作品22─「トゥオネラの白鳥」

ニルセン/クラリネット協奏曲 作品57

ベルワルド/交響曲 第4番 変ホ長調「ナイーヴ」

マエストロにとって、シューベルトの最大の特徴は「インスピレーションと知性を合わせ持つ点」にある。一見シンプルに書かれているようでいて、掘り下げれば掘り下げるほど、次々に新しい発見がもたらされる。スコアの読みの深さがそのまま演奏に反映されるので、何十年のキャリアを重ねても「演奏するのが怖い作曲家」なのだ。

ベートーヴェンという高みを目指し、スケールの大きな交響曲を書くために、惜しみない努力を続けたシューベルト。その集大成が、キャリアの最終段階で書かれた2つの交響曲である。

N響とブロムシュテットにとって、おそらくこれがシューベルトの交響曲を取り上げる最後の機会となる。演奏の面でも、集大成と呼ぶべきものになるはずだ。

「音楽家にとっての楽譜は、神学者にとっての聖書である」という言葉の通り、長年スコアに真摯に向き合うことを信条としてきたブロムシュテットだが、この数年はスコア以上に、“人間”に興味を抱くようになったという。

奏者はもちろん、すべての聴衆と音楽の喜びを分かち合えることが、97歳を迎えるマエストロにとって、生涯現役を続けるいちばんの理由なのだろう。

2024年10月19日(土)6:00pm

2024年10月20日(日)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

オネゲル/交響曲 第3番「典礼風」

ブラームス/交響曲 第4番 ホ短調 作品98

オーソドックスな形式に意外さがちりばめられた ベルワルド《交響曲第4番》

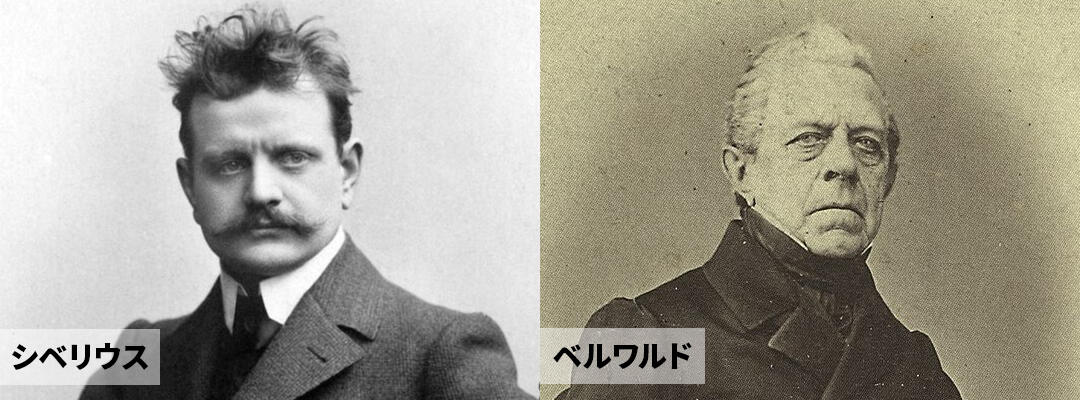

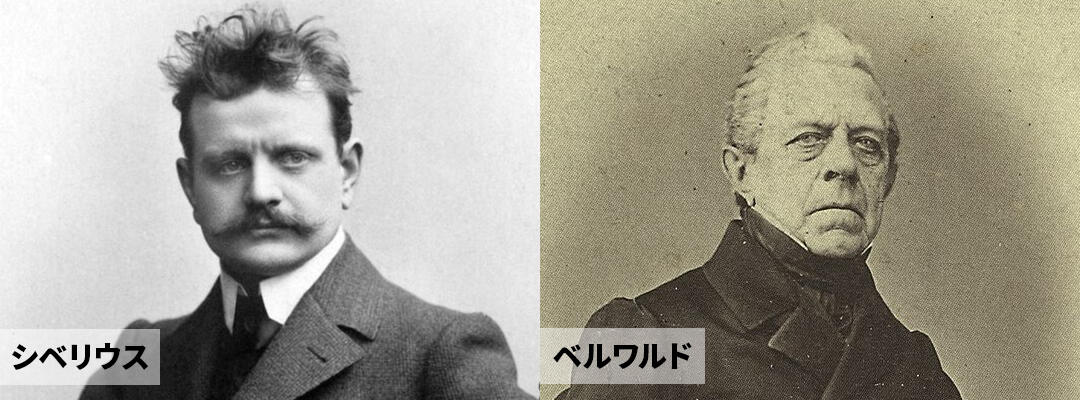

[Bプログラム]はこの数年、恒例になっている北欧の音楽。シベリウスやニルセンは恩師トール・マンの友人であり、ブロムシュテットにとって常に身近な存在だった。演奏される機会の決して多くなかった北欧の作品を、ドイツやアメリカ、そして日本に広めたことは、マエストロの偉大な功績の一つである。プログラム前半では、木管楽器に焦点を当てる。《トゥオネラの白鳥》ではイングリッシュ・ホルンが、ニルセンの協奏曲ではクラリネットがソロ楽器として活躍。

首席奏者をソリストとして起用することは、N響メンバーに深い信頼を寄せるマエストロからの提案であった。

《クラリネット協奏曲》は、ニルセン最晩年の作曲。単一楽章ながら、急緩急の古典的な構成と、ソロの他には弦・ファゴット・ホルン・小太鼓だけというユニークな編成を持つ。

ブロムシュテットはかつて、ニルセンの作風を「まじめで気品があって、独自のユーモアを備えている」と評し、その温かみのある音楽は、祖国デンマークの肥沃な国土に由来すると語っていたが、そうした特徴は、この曲にも典型的に表れているように思われる。

N響が演奏するのは2003年以来、通算2度目。前回は当時の首席奏者、磯部周平がソリストを務めた。後継者である伊藤 圭が、今回初めてこの曲に挑む。

ベルワルドは19世紀スウェーデンの作曲家で、ブロムシュテットの同国人。作曲家と言っても、生前はそれほど評価されず、整形外科やガラス工場の経営など、様々な職業に手を染めた。時折見られる、意表を突くような曲の展開は、アカデミズムとは無縁の大胆さに由来するものだろう。

彼の残した4つの交響曲は、ウィーンに住んでいた40代後半、短期間のうちにまとめて作曲された。没後10年経ってようやく初演の機会を得た《交響曲第4番》もその一つである。

当初は“Sinfonie naïve”の副題がつけられ、それを辞書的に訳して「素朴な交響曲」と呼ばれたこともあるが、これは必ずしも適切ではないようだ。4年前にこの曲をN響で指揮した鈴木雅明によると、“naïve”は飾り気のない素直さ、天真爛漫さを意味する言葉ととらえるのが自然であるらしい。

確かに、形式的にはオーソドックスなのに、どこに向かうのか予測がつかないような、不思議な魅力を秘めている。特に第4楽章は、こんな終わり方がありなのかと、聴くたびに思ってしまう。

「まじめで気品があって、独自のユーモアを備えている」のは、ニルセンだけでなく、ベルワルドにも当てはまるような気がするが、考えてみれば、これはマエストロ・ブロムシュテットの人柄そのものでもある。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年10月10日(木)7:00pm

2024年10月11日(金)7:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

クラリネット : 伊藤 圭(N響首席クラリネット奏者)

シベリウス/交響詩「4つの伝説」作品22─「トゥオネラの白鳥」

ニルセン/クラリネット協奏曲 作品57

ベルワルド/交響曲 第4番 変ホ長調「ナイーヴ」

ベートーヴェンという“高み”を目指したシューベルト その集大成の交響曲2作を聴く

ブロムシュテットの長い指揮者人生において、シューベルトは常に大切な作曲家だった。2022年の《第1番》《第6番》に続き、今回の[Cプログラム]では、最高傑作に数えられる2つの交響曲、《第7番「未完成」》と《第8番「ザ・グレート」》をお送りする。マエストロにとって、シューベルトの最大の特徴は「インスピレーションと知性を合わせ持つ点」にある。一見シンプルに書かれているようでいて、掘り下げれば掘り下げるほど、次々に新しい発見がもたらされる。スコアの読みの深さがそのまま演奏に反映されるので、何十年のキャリアを重ねても「演奏するのが怖い作曲家」なのだ。

ベートーヴェンという高みを目指し、スケールの大きな交響曲を書くために、惜しみない努力を続けたシューベルト。その集大成が、キャリアの最終段階で書かれた2つの交響曲である。

N響とブロムシュテットにとって、おそらくこれがシューベルトの交響曲を取り上げる最後の機会となる。演奏の面でも、集大成と呼ぶべきものになるはずだ。

「音楽家にとっての楽譜は、神学者にとっての聖書である」という言葉の通り、長年スコアに真摯に向き合うことを信条としてきたブロムシュテットだが、この数年はスコア以上に、“人間”に興味を抱くようになったという。

奏者はもちろん、すべての聴衆と音楽の喜びを分かち合えることが、97歳を迎えるマエストロにとって、生涯現役を続けるいちばんの理由なのだろう。

Cプログラム(NHKホール)

2024年10月25日(金)7:00pm

2024年10月26日(土)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D. 759「未完成」

シューベルト/交響曲 第8番 ハ長調 D. 944「ザ・グレート」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年10月25日(金)7:00pm

2024年10月26日(土)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D. 759「未完成」

シューベルト/交響曲 第8番 ハ長調 D. 944「ザ・グレート」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]