ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2023年10月定期公演プログラムについて

2023年10月定期公演プログラムについて

公演情報2023年7月14日

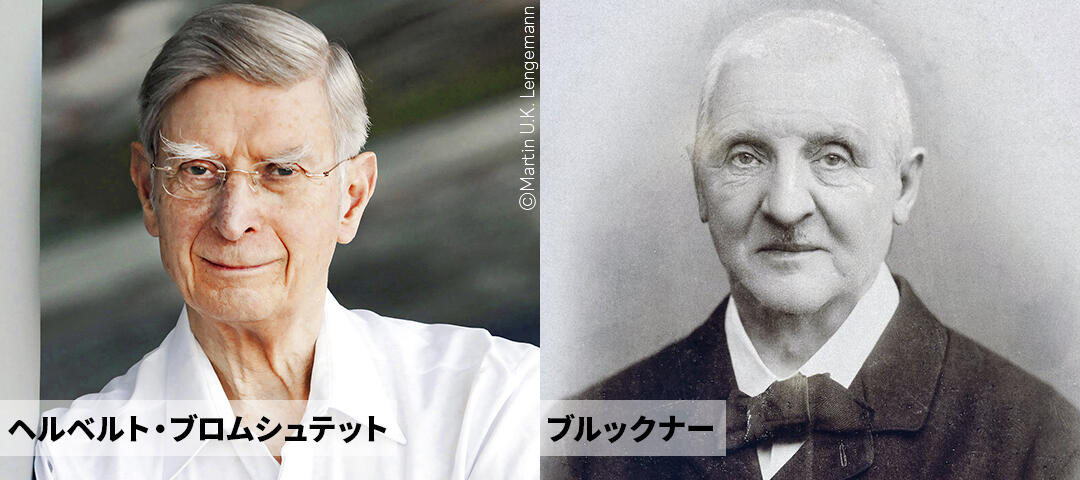

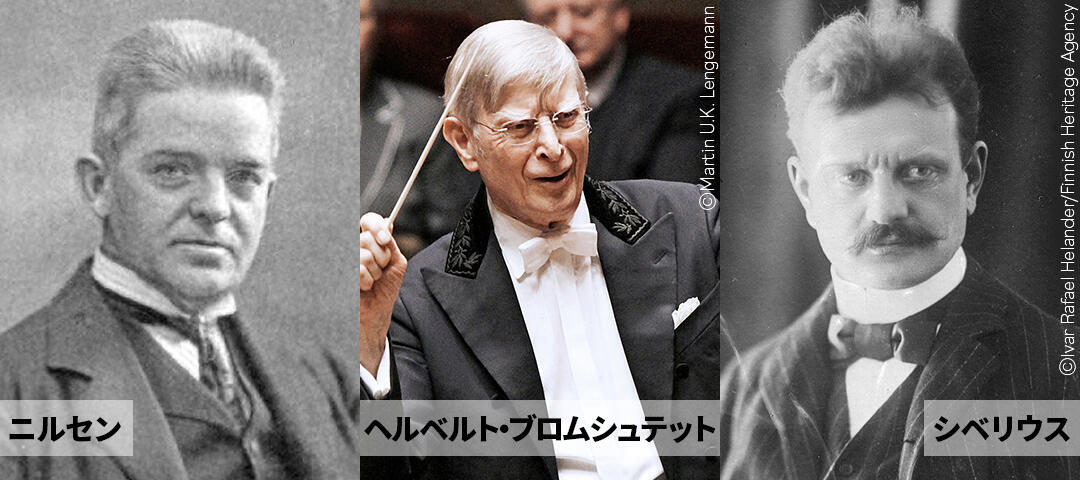

桂冠名誉指揮者ヘルベルト・ブロムシュテットとN響の付き合いも、ついに43年目を迎える。ここ何年かは秋の来日が慣例になっており、この季節の定期公演を特に心待ちにされているファンの方も多いのではないか。

マエストロにとっても、空気が澄んだ日本の秋は楽しみであるらしい。ヨーロッパのエージェントの間で、彼の日本びいき、N響愛の強さは、有名な話になっている。

昨年は思わぬアクシデントの影響で、直前に予定されていたヨーロッパでの公演が軒並みキャンセルになり、来日が危ぶまれた。もしもの場合に備えて、代役の検討も始めていたので、成田空港で元気なお姿を目にした時は、心底ほっとした。そうは言っても95歳、長旅の負担は私たちの想像以上であろう。

滞在中もしばらくは疲労が続いている様子だったが、幸いにも日増しに調子が上がり、1週間が過ぎる頃には、いつもの快活で饒舌なマエストロに戻っていた。

菜食主義、旅先においても規則正しい生活リズム、そして信仰心と、いつまでも変わらぬ音楽への献身的な情熱。これらすべてが、巨匠の驚異的なヴァイタリティの源になっている。

ちなみに「N響100周年(2026年)を一緒にお祝いしたい」と言ったら、「ウィーン・フィルとは、私の120歳のバースデー・コンサートを開く約束をしている」という答えが返ってきた。いちばんの元気の秘密は、この前向きな発想にあるのかも知れない。

レンガを一枚一枚積み重ねていくように…

ブロムシュテットがブルックナーで築く音の大伽藍

さて、今年の[Aプログラム]はブルックナーの《交響曲第5番》、80分を超える大曲である。昨年からさすがに、座って指揮されるようになったものの、これだけ長い交響曲を休まず振り通す体力と精神力は、並大抵のものではない。前回のマーラー《第9番》も同じくらいの長尺だったが、マエストロだけでなく、その棒に応えるN響メンバーの集中力も、最初から最後まで途切れることがなかった。今回も単に名演と呼ぶ以上の何かが、生まれるのではないかという予感がする。

ブロムシュテットのリハーサルで印象的なのは、曲の最小の構成単位であるモチーフの描き方に、徹底してこだわる姿勢である。一音一音の長さや強さを決してゆるがせにせず、それがすべての奏者に共有されるまで、粘り強く繰り返していく。まるでレンガを一枚一枚、丁寧に積み重ねていくかのようだ。

ブルックナー《第5番》のように、密接な関連を持ついくつかのモチーフが絡み合い、様々な形で組み合わせられ、幾度となく繰り返されて、壮大なクライマックスを築いていくタイプの作品では、とりわけこうした音楽作りが、大きな効果を発揮するに違いない。

レンガの積み重ねの集大成として、NHKホールに現れる大伽藍は、果たしてどんな姿をしているのだろうか。

Aプログラム(NHKホール)

2023年10月14日(土)6:00pm

2023年10月15日(日)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ブルックナー/交響曲 第5番 変ロ長調

巨匠が格別の思いを寄せる

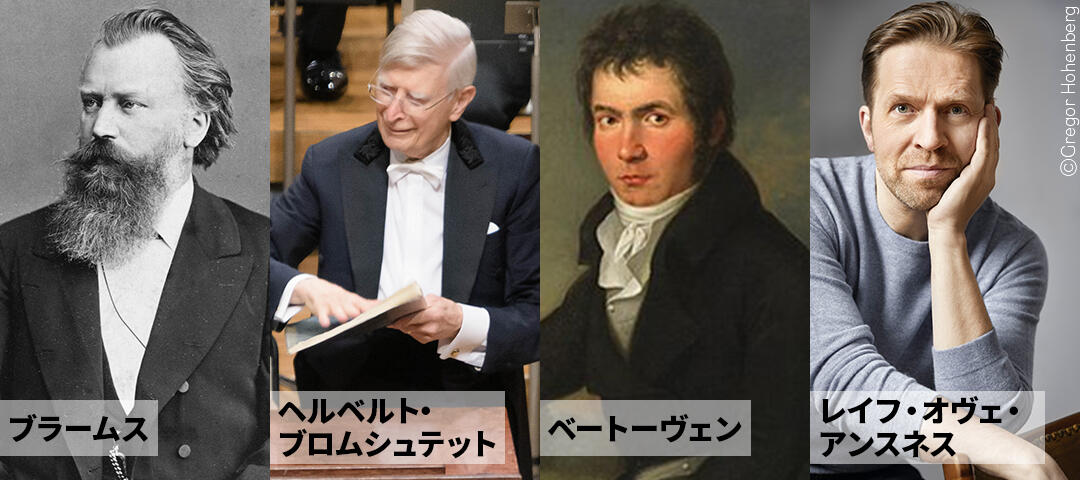

[Bプログラム]は、ブラームスの《交響曲第3番》。1981年の初共演以来、N響とブロムシュテットが何度も演奏してきたブラームスだが、意外なことに《第3番》は、ちょうど10年前の2013年が最初であった。サヴァリッシュやスウィトナー、ワルベルクといった、かつての常連指揮者たちが、この曲をしばしば取り上げていたせいだろう。

ブロムシュテットも彼らに劣らず、ブラームスの4つの交響曲の中で、《第3番》には格別な思いを持っているようだ。濃い情感をたたえながら、すべての楽章が弱音で終わるこの曲を、彼は“秋の交響曲”と呼び、ひとたびその美しさを語り始めたら、とどまることを知らない。

2019年のリハーサルでは、曲の最後のピアニッシモで、各楽器の音量のバランスをどのように取るか、音の長さをどのくらい保つかに心を砕いていた。そうした職人的な技術の裏づけがあってはじめて、“秋の交響曲”は、真の魅力を私たちの前に表すのだ。

そういえば、この2019年には、定期公演としては極めて異例なことに、第3楽章がアンコールで繰り返された。数回のカーテンコールの間に、マエストロの意思がこっそり伝えられ、阿吽の呼吸で演奏は始まった。楽員も聴衆も、舞台の袖で成り行きを見つめる私たちスタッフも、幸福な一体感に包まれた瞬間だった。

前半のベートーヴェン《ピアノ協奏曲第5番「皇帝」》でソリストを務めるのは、ノルウェー生まれのレイフ・オヴェ・アンスネス。同じ北欧出身どうし、気心の知れたマエストロと、たびたび共演してきた間柄だ。N響定期には4度目の出演で、《皇帝》を弾くのは、デュトワが指揮した1999年以来となる。

村上春樹は、アンスネスが弾くシューベルトのソナタについて、「深い森の空気を胸に吸い込んだときの、清新でクリーンな植物性の香りが、しっぽの先まで満ちているのだ」と書いているが、まさにその通りだと思う。数年前にアンスネスがマーラー室内管弦楽団を弾き振りした《皇帝》の録音でも、彼の柔らかなタッチと、クリアな音の粒の見事な配合を聴くことができる。

考えてみれば、マエストロが好むピアニストは、マリア・ジョアン・ピレシュにしろ、早世したラルス・フォークトにしろ、どちらかと言えば、似たタイプかも知れない。

互いの音楽性に共感を抱く二人による、すがすがしいベートーヴェンが待ち遠しい。

2023年10月14日(土)6:00pm

2023年10月15日(日)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ブルックナー/交響曲 第5番 変ロ長調

巨匠が格別の思いを寄せる

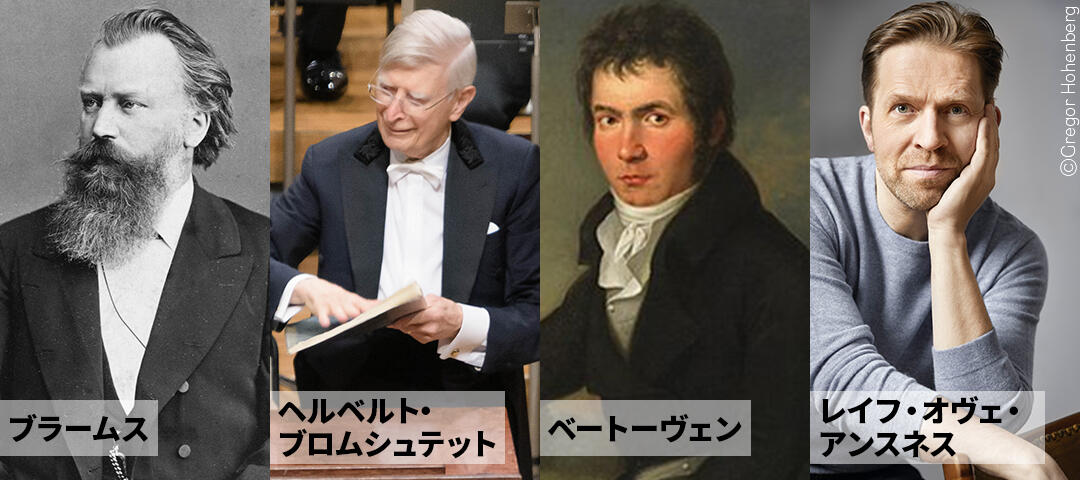

ブラームスの“秋の交響曲”

[Bプログラム]は、ブラームスの《交響曲第3番》。1981年の初共演以来、N響とブロムシュテットが何度も演奏してきたブラームスだが、意外なことに《第3番》は、ちょうど10年前の2013年が最初であった。サヴァリッシュやスウィトナー、ワルベルクといった、かつての常連指揮者たちが、この曲をしばしば取り上げていたせいだろう。ブロムシュテットも彼らに劣らず、ブラームスの4つの交響曲の中で、《第3番》には格別な思いを持っているようだ。濃い情感をたたえながら、すべての楽章が弱音で終わるこの曲を、彼は“秋の交響曲”と呼び、ひとたびその美しさを語り始めたら、とどまることを知らない。

2019年のリハーサルでは、曲の最後のピアニッシモで、各楽器の音量のバランスをどのように取るか、音の長さをどのくらい保つかに心を砕いていた。そうした職人的な技術の裏づけがあってはじめて、“秋の交響曲”は、真の魅力を私たちの前に表すのだ。

そういえば、この2019年には、定期公演としては極めて異例なことに、第3楽章がアンコールで繰り返された。数回のカーテンコールの間に、マエストロの意思がこっそり伝えられ、阿吽の呼吸で演奏は始まった。楽員も聴衆も、舞台の袖で成り行きを見つめる私たちスタッフも、幸福な一体感に包まれた瞬間だった。

前半のベートーヴェン《ピアノ協奏曲第5番「皇帝」》でソリストを務めるのは、ノルウェー生まれのレイフ・オヴェ・アンスネス。同じ北欧出身どうし、気心の知れたマエストロと、たびたび共演してきた間柄だ。N響定期には4度目の出演で、《皇帝》を弾くのは、デュトワが指揮した1999年以来となる。

村上春樹は、アンスネスが弾くシューベルトのソナタについて、「深い森の空気を胸に吸い込んだときの、清新でクリーンな植物性の香りが、しっぽの先まで満ちているのだ」と書いているが、まさにその通りだと思う。数年前にアンスネスがマーラー室内管弦楽団を弾き振りした《皇帝》の録音でも、彼の柔らかなタッチと、クリアな音の粒の見事な配合を聴くことができる。

考えてみれば、マエストロが好むピアニストは、マリア・ジョアン・ピレシュにしろ、早世したラルス・フォークトにしろ、どちらかと言えば、似たタイプかも知れない。

互いの音楽性に共感を抱く二人による、すがすがしいベートーヴェンが待ち遠しい。

Bプログラム(サントリーホール)

2023年10月25日(水)7:00pm

2023年10月26日(木)7:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ピアノ : レイフ・オヴェ・アンスネス

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ブラームス/交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

スコアに忠実に向き合う

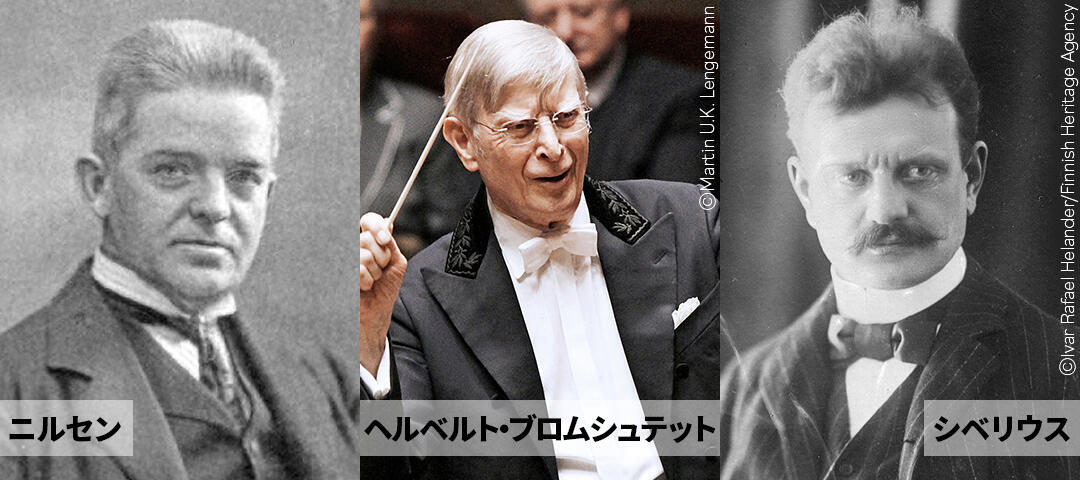

[Cプログラム]のニルセン《アラジン組曲》は、2020年に予定していたが、コロナで公演が流れてしまったため、ようやく3年越しの企画実現となる。

もともと劇付随音楽として書かれたこの曲は、初演の際に勝手にカットされたり、ステージの都合で編成が縮小されたりと、不幸な扱われ方をしたようだ。そのことは別にしても、ニルセンの死後に編まれた組曲版を聴く限り、情景を喚起する力があまりに強すぎて、芝居を補完する役割としてはどうだったのだろうと、いささか疑問を感じてしまう。

だが逆に言えば、ゴージャスな〈祝祭行進曲〉にせよ、エキゾチックな舞曲にせよ、オーケストラ・ピースとして、非常に充実した内容になっている。

中でも面白いのは〈イスファハンの市場〉で、4群に分かれたオーケストラがそれぞれ独立して演奏し、市場の雑踏を表現する。ブロムシュテットと親交の深かったジョン・ケージの「偶然性の音楽」の先駆けと言ってもよい斬新さである。

マエストロは実際に歌いながら、物売りの声が飛び交う喧騒の様子を解説してくれたが、これはなかなかの見ものだった。このユニークなシーンがあるからこそ、彼は好んで《アラジン組曲》を指揮するのだろう。

続いてはシベリウスの《交響曲第2番》、ブロムシュテットが最も得意とする、北欧の代表的な名曲である。

この作品はベートーヴェンの《運命》同様、“闘争から勝利へ”の展開を持ち、ことさらそれを強調した演奏も多いのだが、マエストロはおそらく、スコアに忠実であることを第一に心がけるはずだ。

この数年、彼が指揮するマーラーやチャイコフスキーに接した私たちは、こうしたやり方が、誇張された表現以上に雄弁となり得ることを知っている。

筆者が聴くたびに心打たれる第2楽章の第2主題は、シベリウスが旅先のフィレンツェで触れたキリストのイメージだという。

ブルックナーとブラームスに見られるコラール風の旋律といい、今回の3つのプログラムを、熱心なクリスチャンであるマエストロによる、神への賛歌ととらえることもできよう。

Cプログラム(NHKホール)

2023年10月20日(金)7:30pm

2023年10月21日(土)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ニルセン/アラジン組曲 作品34 -「祝祭行進曲」「ヒンドゥーの踊り」「イスファハンの市場」「黒人の踊り」

シベリウス/交響曲 第2番 ニ長調 作品43

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2023年10月25日(水)7:00pm

2023年10月26日(木)7:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ピアノ : レイフ・オヴェ・アンスネス

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

ブラームス/交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

スコアに忠実に向き合う

ブロムシュテットの北欧音楽

[Cプログラム]のニルセン《アラジン組曲》は、2020年に予定していたが、コロナで公演が流れてしまったため、ようやく3年越しの企画実現となる。もともと劇付随音楽として書かれたこの曲は、初演の際に勝手にカットされたり、ステージの都合で編成が縮小されたりと、不幸な扱われ方をしたようだ。そのことは別にしても、ニルセンの死後に編まれた組曲版を聴く限り、情景を喚起する力があまりに強すぎて、芝居を補完する役割としてはどうだったのだろうと、いささか疑問を感じてしまう。

だが逆に言えば、ゴージャスな〈祝祭行進曲〉にせよ、エキゾチックな舞曲にせよ、オーケストラ・ピースとして、非常に充実した内容になっている。

中でも面白いのは〈イスファハンの市場〉で、4群に分かれたオーケストラがそれぞれ独立して演奏し、市場の雑踏を表現する。ブロムシュテットと親交の深かったジョン・ケージの「偶然性の音楽」の先駆けと言ってもよい斬新さである。

マエストロは実際に歌いながら、物売りの声が飛び交う喧騒の様子を解説してくれたが、これはなかなかの見ものだった。このユニークなシーンがあるからこそ、彼は好んで《アラジン組曲》を指揮するのだろう。

続いてはシベリウスの《交響曲第2番》、ブロムシュテットが最も得意とする、北欧の代表的な名曲である。

この作品はベートーヴェンの《運命》同様、“闘争から勝利へ”の展開を持ち、ことさらそれを強調した演奏も多いのだが、マエストロはおそらく、スコアに忠実であることを第一に心がけるはずだ。

この数年、彼が指揮するマーラーやチャイコフスキーに接した私たちは、こうしたやり方が、誇張された表現以上に雄弁となり得ることを知っている。

筆者が聴くたびに心打たれる第2楽章の第2主題は、シベリウスが旅先のフィレンツェで触れたキリストのイメージだという。

ブルックナーとブラームスに見られるコラール風の旋律といい、今回の3つのプログラムを、熱心なクリスチャンであるマエストロによる、神への賛歌ととらえることもできよう。

Cプログラム(NHKホール)

2023年10月20日(金)7:30pm

2023年10月21日(土)2:00pm

指揮 : ヘルベルト・ブロムシュテット

ニルセン/アラジン組曲 作品34 -「祝祭行進曲」「ヒンドゥーの踊り」「イスファハンの市場」「黒人の踊り」

シベリウス/交響曲 第2番 ニ長調 作品43

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]