- ホーム

- コンサート情報

- 定期公演 2023-2024シーズン

- Bプログラム

- 第1994回 定期公演 Bプログラム

重要なお知らせ

※当初出演予定のヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)から変更いたします。

※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。

※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。

ABOUT THIS CONCERT特徴

初演の指揮者ハンス・リヒターは、ブラームスの《交響曲第3番》をベートーヴェンの《英雄》になぞらえた。ブロムシュテットもまた両端楽章が劇的で力強いことを例示しながら、この交響曲はブラームスの《英雄》なのだという。しかしベートーヴェンと異なり、ブラームスの《3番》では全楽章の終わりが柔和だ。ブロムシュテットは語る──「これは諦めであり、悲劇的な終わりではありません。(中略)美しく赤い空などが秋の色彩に染まるのです」と。

(小室敬幸)

PROGRAM曲目

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73 「皇帝」

「皇帝」という副題はルートヴィヒ・ファン・ベートーヴェン(1770〜1827)の没後、ロンドンを拠点としていた作曲家で出版業を営んでいたヨハン・バプティスト・クラーマー(1771~1858)によって付けられたと長年考えられてきた(ただし、確たる証拠はない)。ベートーヴェンがこの協奏曲を作曲していたのは1808年12月〜翌年夏にかけて。当時のウィーンは皇帝ナポレオン率いるフランス軍に攻め込まれ、オーストリア皇帝であるフランツ1世は疎開していた……そんな状況で皇帝を讃(たた)えるような作品を書くわけがなかった。

前作《ピアノ協奏曲第4番》の初演・再演まではベートーヴェン自身が独奏を務めていたが、本作では聴覚障害の悪化から遂に他者へ委ねている。また作曲者の没後、ベートーヴェンにとって孫弟子にあたるフランツ・リスト(1811〜1886)がレパートリーにしていたことは興味深い。というのも後述するように、本作のなかにはリストの作曲技法として知られる「主題変容」(主題の性格を変えていく手法)の先駆けとなる変奏があらわれているからだ。

当時としては異例のカデンツァ風のピアノから始まる第1楽章は、明るく勇壮な第1主題、優しく悲しげに始まる第2主題が核となる。協奏ソナタ形式(序奏─提示部1:管弦楽─提示部2:独奏と管弦楽─展開部─再現部─カデンツァ風に始まる結尾)に沿ってドラマを生み出していく。第1主題の叙情的な変奏は、まるで「主題変容」のようだ。

緩徐楽章である第2楽章は、3部形式と変奏曲をかけ合わせた構成(主部:主題─中間部─主部:変奏1─主部:変奏2─第3楽章への移行部)。変ホ長調の遠隔調であるロ長調になり、弦楽器は弱音器付きなので、非常にたおやかでとろけるような雰囲気に包まれている。最後の移行部で新たな旋律が浮かび上がってくると、それを第1主題とする第3楽章に切れ目なく突入。ロンド・ソナタ形式(提示部〔第1主題─第2主題─第1主題〕─展開部─再現部)で、第1主題は威勢がよいだけでなく、変奏されるなかでさまざまな性格をもった音楽に姿を変える。

(小室敬幸)

演奏時間:約38分

作曲年代:1808年12月〜翌年夏にかけて

初演:1811年1月13日、ルドルフ大公のピアノ独奏、ウィーン

ブラームス/交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

1891年、当時58歳だったヨハネス・ブラームス(1833~1897)は遺書をしたためる。そして死後を強く意識して、楽譜のスケッチなどを処分するようになっていった。このような資料が破棄されたことで創作過程が掴(つか)めなくなったと考えられる作品がブラームスには多数あるのだが、1883年に書かれたこの《交響曲第3番》もそのひとつである。

有力な説がないからこそ、さまざまな解釈がなされてきた。作曲の前年に起きたアルト歌手との成就することのなかった恋愛を反映しているのだという説。あるいは第1楽章冒頭に提示される3つの音「F=ファ/abe=ラ♭/f=ファ」(※Beは独語で♭)が、ブラームスの座右の銘である「Frei aber froh(自由に、しかし喜ばしく)」に由来しているという説──これはブラームスと親しく交流した音楽評論家マックス・カルベックによるブラームスの評伝(1904〜1914年出版)に書かれたものだ。

はたまたこの《第3番》を作曲した年に亡くなったワーグナーの《タンホイザー》から影響を受けているという説。さらに1990年代には音楽学者マクレアリによるフェミニズムの観点からの解釈(例えば第1楽章の第2主題を、カルメンやデリラといった異文化の女性からの誘惑として読み解く)まで存在している。

だが結局のところ、楽譜から読み取れることしか確たる情報はない。交響曲全体の大枠は長調から短調へと向かう2重構造(第1楽章[ヘ長調]→第4楽章[ヘ短調]/第2楽章[ハ長調]→第3楽章[ハ短調])によって形作られている。そうすることで終楽章へ向かうほど、紅葉が深まっていくような印象を我々に与えているのだ。

長調と短調が混在したハーモニーを伴う3つの音(ファ/ラ♭/ファ)から始まる第1楽章は、ソナタ形式(提示部─展開部─再現部─結尾)。提示部を形作っていく、弦楽器がダイナミックに下行を繰り返す第1主題と、クラリネットが優しく奏で始める第2主題は、展開部などでは性格が真逆になるのが興味深い。

緩徐楽章となる第2楽章も、ソナタ形式。クラリネットの陰翳(いんえい)豊かな音色が秋の深まりを感じさせるが、朗々と歌う弦楽器はまだまだ若さを手放そうとしない。

本来であれば舞曲的な楽章となるはずの第3楽章だが、実質的には2つ目の緩徐楽章。シンプルな3部形式(主部─中間部─主部)で、中間部は長調に転じるのだが、まるで甘き死へ誘(いざな)われんかのようだ。

再びソナタ形式となる第4楽章は、老いを自覚しながらもそれに抗(あらが)ってゆく。結尾で長調へと戻ることで悲劇は避けられるが、輝かしい勝利がもたらされることもない……これはやはり諦めなのだろう。

(小室敬幸)

演奏時間:約38分

作曲年代:1883年

初演:1883年12月2日、ハンス・リヒターの指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウィーン

[アンコール曲]

10/25:ブラームス/幻想曲集 作品116 ― 第6曲 間奏曲 ホ長調

10/26:ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13「悲愴」-第2楽章

(ピアノ:レイフ・オヴェ・アンスネス)

「ルードヴィヒ・ファン・ベートーヴェン」

ARTISTS出演者

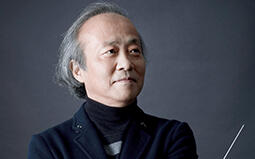

指揮尾高忠明※

指揮尾高忠明※

桐朋学園大学で齋藤秀雄に師事し、ウィーン国立音楽大学でハンス・スワロフスキーに学ぶ。1974年に東京フィルハーモニー交響楽団の常任指揮者に就任(現桂冠指揮者)。その後、読売日本交響楽団常任指揮者(現名誉客演指揮者)、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団首席指揮者(現桂冠指揮者)、新国立劇場オペラ芸術監督などを歴任。2018年から大阪フィルハーモニー交響楽団音楽監督を務めている。後進の育成にも熱心に取り組み、2021年には東京国際音楽コンクール〈指揮〉の審査委員長に就任。N響とは、1971年の放送用の公開収録でデビューして以来共演を重ね、2010年に正指揮者に就任した。

ピアノレイフ・オヴェ・アンスネス

ピアノレイフ・オヴェ・アンスネス

レイフ・オヴェ・アンスネスは1970年、ノルウェーのカルメイに生まれ、ベルゲン音楽院でイルジ・フリンカに学んだ。端正なアプローチと素朴で清新な感性をもって、1990年代から時流に流されず、着実な歩みを重ねてきた。現在はベルゲンに在住。室内楽にも積極的なピアニストで、母国で音楽祭も主催する。同時代作品の初演にも意欲的に取り組む一方、レパートリーには慎重な姿勢をとり、シーズンごとのプログラムも絞りこんでいる。

協奏曲に関しては、2000年代半ばからラフマニノフに重点的に取り組み、NHK交響楽団とも2008年にノセダの指揮で《第2番》を、2011年にはブロムシュテットの指揮で《第3番》を共演した。2010年代にはベートーヴェンの全協奏曲、2020年代に入るとモーツァルトの諸作でマーラー室内管弦楽団を弾き振りし、ツアーとレコーディングを企画。N響との初共演もベートーヴェンで、1999年にデュトワの指揮で《第5番》を聴かせていた。今秋、2016年11月以来となる5度目のN響定期公演は、信望の篤いブロムシュテットとの同曲での共演だけに、さらなる進境と成熟が期待される。

[青澤隆明/音楽評論家]

※当初出演予定のヘルベルト・ブロムシュテット(指揮)から変更いたします。

DOWNLOADダウンロード

料金

| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 9,800円 | 8,400円 | 6,700円 | 5,400円 | 4,400円 |

| ユースチケット | 4,500円 | 4,000円 | 3,300円 | 2,500円 | 1,800円 |

※価格は税込です。

※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。

※この公演のお取り扱いは、WEBチケットN響およびN響ガイドのみです。

※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。

※券種により1回券のご用意ができない場合があります。

※当日券販売についてはこちらをご覧ください。

※未就学児のご入場はお断りしています。

ユースチケット

25歳以下の方へのお得なチケットです。

(要登録)

定期会員券

発売開始日

年間会員券

2023年7月17日(月・祝)10:00am

[定期会員先行発売日: 2023年7月9日(日)10:00am]