ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年11月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

2024年11月定期公演プログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2024年7月 1日

これから先、世界の楽壇を担っていくであろう3人が、相次ぎ指揮台に上る。いずれも40代後半、名門オーケストラにポストを持ったり、共演を重ねたりして、着実にキャリアを積んでいる。

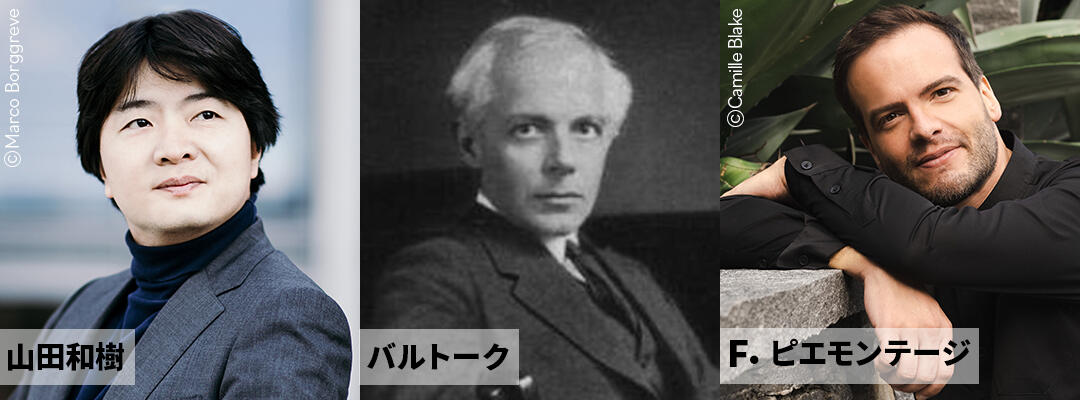

しなやかで色彩感豊かな山田和樹、明晰で筋肉質なディマ・スロボデニューク、情熱的かつ躍動感みなぎるアンドレス・オロスコ・エストラーダ。それぞれの個性が、得意プログラムとともに味わえる1か月である。

山田和樹が贈る 本場ヨーロッパで磨いたフランス・プログラム

[Aプログラム]の指揮は、注目の山田和樹。この春バーミンガム市響で音楽監督に昇任し、ベルリン・フィルへのデビューも決まった。今回は、N響定期初登場の2016年以来となるフランス・プログラム。かつて首席客演指揮者を務めたスイス・ロマンド管弦楽団や、芸術監督兼音楽監督のタイトルを持つモンテカルロ・フィルなどとともに、磨いてきた曲目である。

《バッカスとアリアーヌ》は1931年にパリ・オペラ座で初演された2幕物のバレエで、コンサート用に編まれた〈組曲第1番〉は、その第1幕に該当する。

熱狂的なバッカナーレで盛り上がる〈第2番〉に比べ、踊り疲れたアリアーヌの眠りで静かに終わる〈第1番〉は、演奏の機会がそれほど多くない。

だが曲が始まるやいなや、ルーセルの持ち味である鮮烈なリズム、ゴージャスな響きが、物語の主役である酒の神バッカスさながらに、聴き手を陶酔の世界へと導いてくれる。食前酒と呼ぶにはいささか濃厚だが、フランス音楽に浸るコンサートの始まりに、ふさわしい1曲ではないかと思う。

若い頃、海軍に籍を置いたルーセルは、音楽的キャリアのスタートが遅かった。創作の初期には6歳年下のラヴェルから、多大な影響を受けている。

ピアノ曲を原曲とする《優雅で感傷的なワルツ》は1911年の作曲。その翌年、バレエのために管弦楽版が作られた。ラヴェルはこの曲で、手を変え品を変え、和音の様々な組み合わせを追求している。彼がワルツを好んだのは、シンプルなリズムと構造を持つ舞曲が、そうした実験の器に適していた、ということもあるのだろう。

7つのワルツに続く終曲では、それまでのエピソードが切れ切れに回想され、薄れゆく記憶のように明滅する。「優雅で感傷的」というタイトルそのままのエンディングは、ドビュッシーの幽玄の世界へと繋がっていく。

ドビュッシーの《イベリア》は、ラヴェルの作品とほぼ同時代に作曲された。

カスタネットやタンブリンが鳴り響く、第1曲の華やかなスペイン舞曲〈通りから小道から〉と、浮き立つような第3曲〈祭りの朝〉、そして両者の間の第2曲〈夜のかおり〉が、昼・夜・昼、すなわち明・暗・明の対比を形作るが、昼から夜、そして再び夜から昼に移り変わる際の、音色のグラデーションがことのほか美しい。それだけでなく、昼の最中に夜、夜の最中に昼のモチーフが顔を出す。単純な二元論ではなく、多くの場合、物事の境目はあいまいだということを、聴くたびに思わせてくれるのだ。

弦の持続音に乗って、切れ切れの舞曲のリズムが聴こえる〈夜のかおり〉は、《優雅で感傷的なワルツ》終曲のエコーのようでもある。

フランス・プログラムに異なる彩りを添えるのは、バルトーク晩年の傑作《ピアノ協奏曲第3番》。ソリストのフランチェスコ・ピエモンテージはスイス出身、世代の近い山田和樹とは親しい間柄である。10年近く前にも、思い入れのあるこの曲で、ヤノフスキ指揮ベルリン放送交響楽団と名演を聴かせている。

Aプログラム(NHKホール)

2024年11月9日(土)6:00pm

2024年11月10日(日)2:00pm

指揮 : 山田和樹

ピアノ : フランチェスコ・ピエモンテージ

ルーセル/バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」作品43─組曲 第1番

バルトーク/ピアノ協奏曲 第3番

ラヴェル/優雅で感傷的なワルツ

ドビュッシー/管弦楽のための「映像」─「イベリア」

今回は、彼が17歳まで生まれ育ったロシアの音楽を取り上げる。ロシアと一口に言っても、お送りする3曲は、皆それぞれ変化に富んでいる。

最初はおなじみのチャイコフスキー《ヴァイオリン協奏曲》。哀愁に満ちたメロディ、民族舞曲風のリズムはいかにもロシア的だが、曲は西洋古典音楽のオーソドックスな形式に沿って書かれている。作曲されたのはスイスの避暑地で、初演は音楽の都ウィーン。内容的にも創作のプロセスにおいても、ヨーロッパの伝統と密接に結びついた曲なのだ。

ソリストのニキータ・ボリソグレブスキーは、過去にもツアーでN響とこの曲を演奏したが、情感の表出力と、安定したテクニックのバランスが絶妙で、いつか定期公演でも弾いてほしいと思っていた。ようやく実現の機会が訪れる。

続いてはプロコフィエフのバレエ音楽《石の花》から。原作はウラル山脈の銅山を舞台にした童話である。当局の批判を恐れたプロコフィエフは、民族音楽の要素をふんだんに取り入れ、初期の前衛的な作風からは想像もつかない、誰にとってもわかりやすい音楽を書いた。

その点で、20世紀半ばの作曲でありながら、3曲中、最も“ロシア”を感じさせる作品かもしれない。

ストラヴィンスキー《3楽章の交響曲》が《石の花》の数年前に書かれたことは、続けて聴けば、なおさら意外な感じがするだろう。スターリン政権下のソ連に生きたプロコフィエフと、アメリカの市民権を得たストラヴィンスキーの違いというべきか。

透明なテクスチュア、刻々と移り変わるハーモニー、戦争映画に霊感を得たという疾走感あふれる両端楽章・・・。どこを取っても、ストラヴィンスキーの新古典主義時代を締めくくる傑作である。この曲を数年前に録音したスロボデニュークが、切れ味鋭い演奏を聴かせてくれるはずだ。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年11月21日(木)7:00pm

2024年11月22日(金)7:00pm

指揮 : ディマ・スロボデニューク

ヴァイオリン : ニキータ・ボリソグレブスキー

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

プロコフィエフ/バレエ音楽「石の花」─「銅山の女王」「結婚組曲」

ストラヴィンスキー/3楽章の交響曲

コロンビアに生まれ、ウィーンで学んだ彼は、hr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)やウィーン交響楽団の首席指揮者を歴任し、来年からケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の音楽総監督・カペルマイスターを務めることになっている。多忙なポストに就く前に、人気指揮者のスケジュールを確保できたのは幸いだった。

初めての客演がうまく行くかどうかは、ひとえに「運と相性」だと、彼は言う。まさにその通りで、すばらしい化学反応が起きるか否かは、蓋を開けてみなければわからない。だが、初共演の組み合わせに接する楽しみも、まさにその点にある。

ワーグナー《「歌劇「タンホイザー」序曲》は、2015年にhr交響楽団と録音し、またショスタコーヴィチ《交響曲第5番》は、2017年のベルリン・フィル定期デビューで指揮している。自信のある2曲を希望したのは、N響との初顔合わせにかける、並々ならぬ意欲の表れだろう。

《「タンホイザー」序曲》では、中間部の〈ヴェーヌス讃歌〉の官能性と、それを〈巡礼の合唱〉が圧倒する終盤の盛り上がりに、またショスタコーヴィチでは終楽章の激しいアッチェレランドに、ドラマティックな音楽作りを得意とするオロスコ・エストラーダの本領が現れるのではないかと想像する。

ヴァインベルクの《トランペット協奏曲》は、このジャンルにおける20世紀屈指の傑作。アイロニックな色調には、ショスタコーヴィチの影響が色濃く感じられる。

終楽章では、《結婚行進曲》をはじめとする名曲の断片が、次々に浮かんでは消えていく。

その中の一つに《カルメン》の〈こどもたちの合唱〉があるが、ショスタコーヴィチ《第5番》の第1楽章にも、同じく《カルメン》から取られた〈ハバネラ〉のメロディが使われているのは、有名な話だ。

これらの引用が何を意味するのか、様々な説があるが、結局のところは、聴き手それぞれの解釈に委ねられるであろう。

ラインホルト・フリードリヒは、長年にわたりフランクフルト放送交響楽団の首席奏者を務めた。オロスコ・エストラーダが首席指揮者として在任する、はるか前の話である。その後はルツェルン祝祭管弦楽団の首席奏者として、また数々の現代曲の初演者として、第一線での活躍を続けている。

2024年11月9日(土)6:00pm

2024年11月10日(日)2:00pm

指揮 : 山田和樹

ピアノ : フランチェスコ・ピエモンテージ

ルーセル/バレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」作品43─組曲 第1番

バルトーク/ピアノ協奏曲 第3番

ラヴェル/優雅で感傷的なワルツ

ドビュッシー/管弦楽のための「映像」─「イベリア」

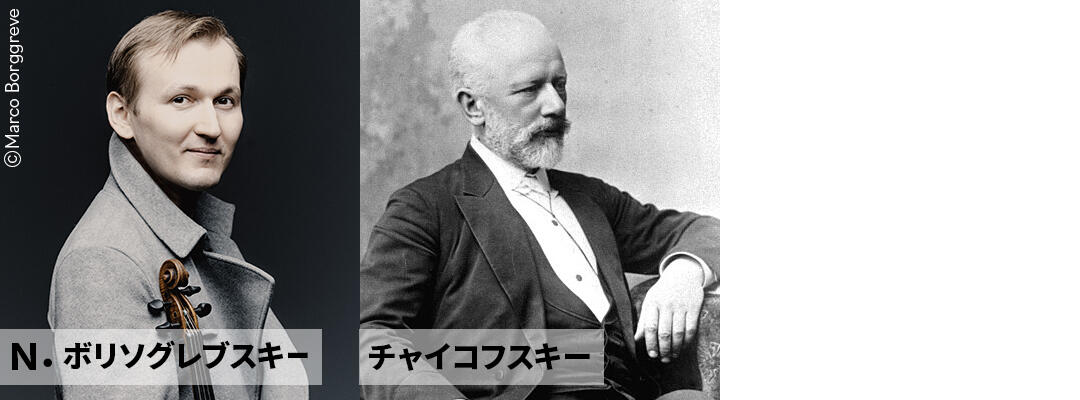

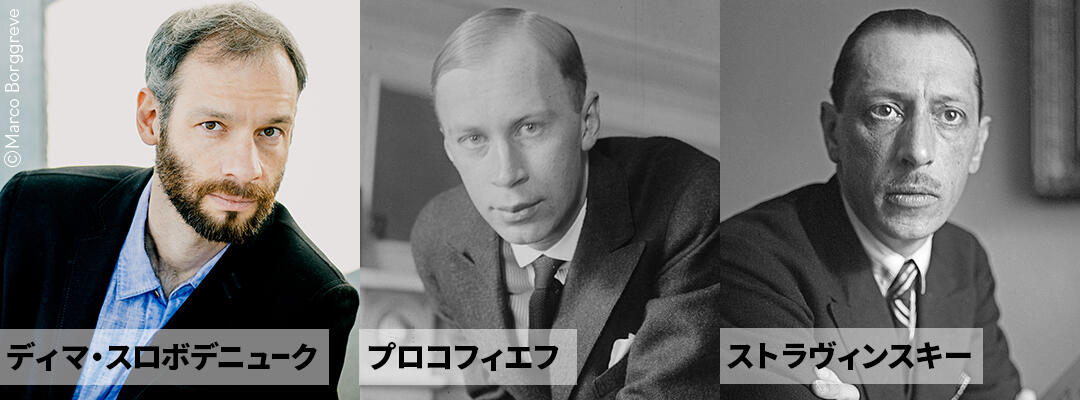

スロボデニュークの精緻な解釈で ロシア音楽の多彩な様相を聴く

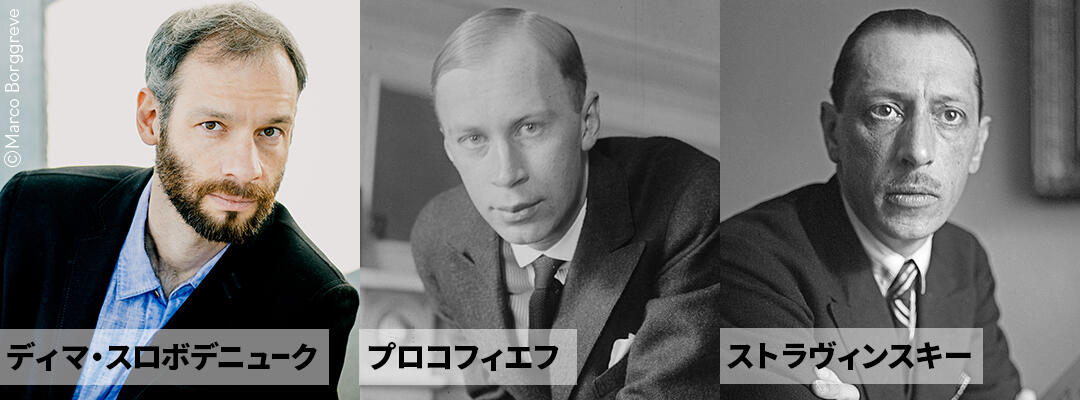

[Bプログラム]の指揮は、フィンランドのディマ・スロボデニューク。N響とは2019年夏に共演したが、定期に登場するのは初めてである。現代音楽、特にカレヴィ・アホやファーゲルルンドといった祖国の作曲家に高い関心を示し、その精緻な解釈には定評がある。前回演奏したシベリウス《交響曲第2番》でも、細部まで引き締まったクリアな演奏が印象的だった。今回は、彼が17歳まで生まれ育ったロシアの音楽を取り上げる。ロシアと一口に言っても、お送りする3曲は、皆それぞれ変化に富んでいる。

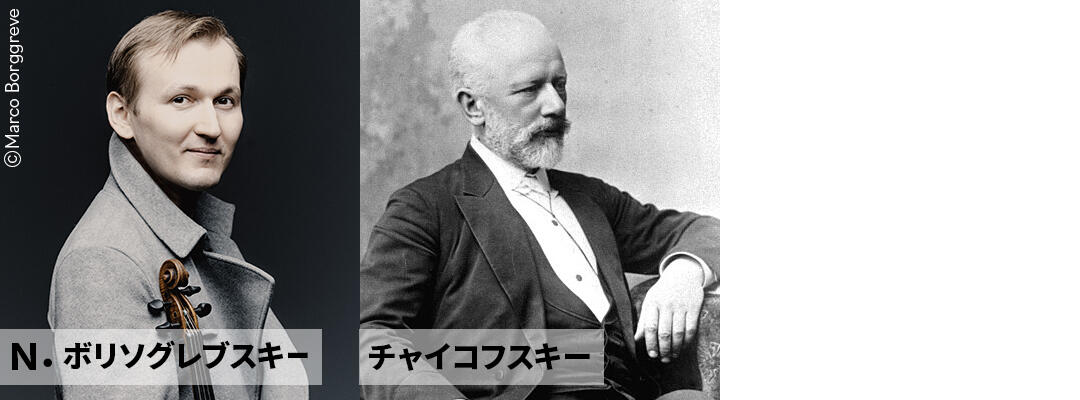

最初はおなじみのチャイコフスキー《ヴァイオリン協奏曲》。哀愁に満ちたメロディ、民族舞曲風のリズムはいかにもロシア的だが、曲は西洋古典音楽のオーソドックスな形式に沿って書かれている。作曲されたのはスイスの避暑地で、初演は音楽の都ウィーン。内容的にも創作のプロセスにおいても、ヨーロッパの伝統と密接に結びついた曲なのだ。

ソリストのニキータ・ボリソグレブスキーは、過去にもツアーでN響とこの曲を演奏したが、情感の表出力と、安定したテクニックのバランスが絶妙で、いつか定期公演でも弾いてほしいと思っていた。ようやく実現の機会が訪れる。

続いてはプロコフィエフのバレエ音楽《石の花》から。原作はウラル山脈の銅山を舞台にした童話である。当局の批判を恐れたプロコフィエフは、民族音楽の要素をふんだんに取り入れ、初期の前衛的な作風からは想像もつかない、誰にとってもわかりやすい音楽を書いた。

その点で、20世紀半ばの作曲でありながら、3曲中、最も“ロシア”を感じさせる作品かもしれない。

ストラヴィンスキー《3楽章の交響曲》が《石の花》の数年前に書かれたことは、続けて聴けば、なおさら意外な感じがするだろう。スターリン政権下のソ連に生きたプロコフィエフと、アメリカの市民権を得たストラヴィンスキーの違いというべきか。

透明なテクスチュア、刻々と移り変わるハーモニー、戦争映画に霊感を得たという疾走感あふれる両端楽章・・・。どこを取っても、ストラヴィンスキーの新古典主義時代を締めくくる傑作である。この曲を数年前に録音したスロボデニュークが、切れ味鋭い演奏を聴かせてくれるはずだ。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年11月21日(木)7:00pm

2024年11月22日(金)7:00pm

指揮 : ディマ・スロボデニューク

ヴァイオリン : ニキータ・ボリソグレブスキー

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35

プロコフィエフ/バレエ音楽「石の花」─「銅山の女王」「結婚組曲」

ストラヴィンスキー/3楽章の交響曲

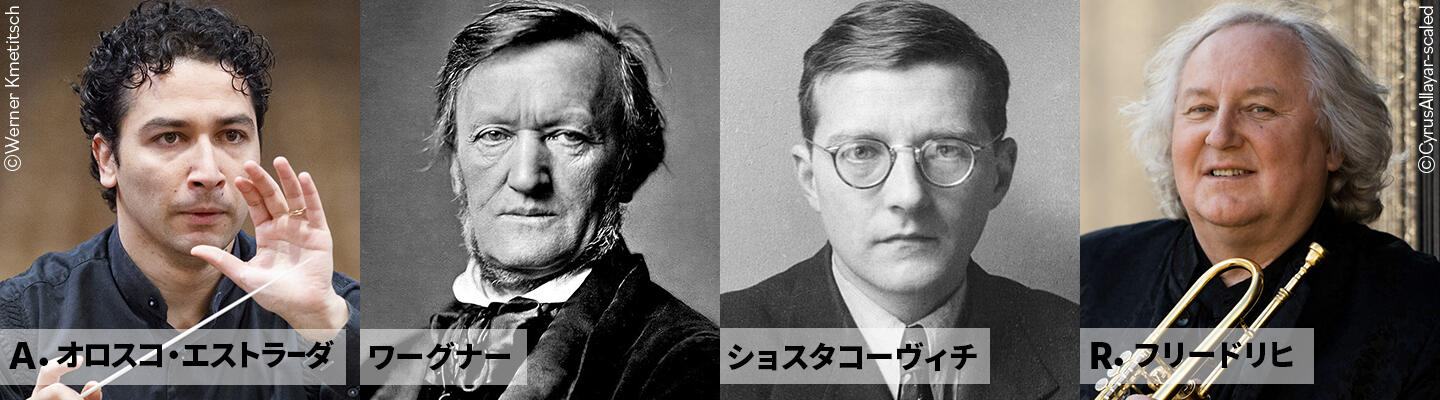

オロスコ・エストラーダ N響との初顔合わせに自信のプログラムで登場

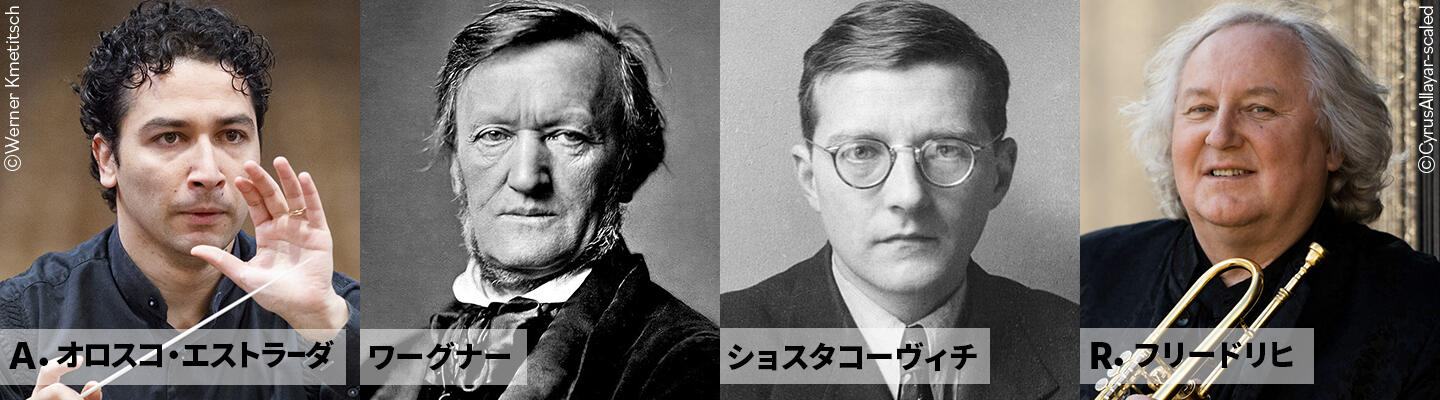

2024-25シーズンのN響定期には、初共演の指揮者が4人登場するが、その先陣を切るのが「Cプログラム」のアンドレス・オロスコ・エストラーダである。コロンビアに生まれ、ウィーンで学んだ彼は、hr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)やウィーン交響楽団の首席指揮者を歴任し、来年からケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の音楽総監督・カペルマイスターを務めることになっている。多忙なポストに就く前に、人気指揮者のスケジュールを確保できたのは幸いだった。

初めての客演がうまく行くかどうかは、ひとえに「運と相性」だと、彼は言う。まさにその通りで、すばらしい化学反応が起きるか否かは、蓋を開けてみなければわからない。だが、初共演の組み合わせに接する楽しみも、まさにその点にある。

ワーグナー《「歌劇「タンホイザー」序曲》は、2015年にhr交響楽団と録音し、またショスタコーヴィチ《交響曲第5番》は、2017年のベルリン・フィル定期デビューで指揮している。自信のある2曲を希望したのは、N響との初顔合わせにかける、並々ならぬ意欲の表れだろう。

《「タンホイザー」序曲》では、中間部の〈ヴェーヌス讃歌〉の官能性と、それを〈巡礼の合唱〉が圧倒する終盤の盛り上がりに、またショスタコーヴィチでは終楽章の激しいアッチェレランドに、ドラマティックな音楽作りを得意とするオロスコ・エストラーダの本領が現れるのではないかと想像する。

ヴァインベルクの《トランペット協奏曲》は、このジャンルにおける20世紀屈指の傑作。アイロニックな色調には、ショスタコーヴィチの影響が色濃く感じられる。

終楽章では、《結婚行進曲》をはじめとする名曲の断片が、次々に浮かんでは消えていく。

その中の一つに《カルメン》の〈こどもたちの合唱〉があるが、ショスタコーヴィチ《第5番》の第1楽章にも、同じく《カルメン》から取られた〈ハバネラ〉のメロディが使われているのは、有名な話だ。

これらの引用が何を意味するのか、様々な説があるが、結局のところは、聴き手それぞれの解釈に委ねられるであろう。

ラインホルト・フリードリヒは、長年にわたりフランクフルト放送交響楽団の首席奏者を務めた。オロスコ・エストラーダが首席指揮者として在任する、はるか前の話である。その後はルツェルン祝祭管弦楽団の首席奏者として、また数々の現代曲の初演者として、第一線での活躍を続けている。

Cプログラム(NHKホール)

2024年11月15日(金)7:00pm

2024年11月16日(土)2:00pm

指揮 : アンドレス・オロスコ・エストラーダ

トランペット : ラインホルト・フリードリヒ

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲

ヴァインベルク/トランペット協奏曲 変ロ長調 作品94

ショスタコーヴィチ/交響曲 第5番 ニ短調 作品47

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年11月15日(金)7:00pm

2024年11月16日(土)2:00pm

指揮 : アンドレス・オロスコ・エストラーダ

トランペット : ラインホルト・フリードリヒ

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲

ヴァインベルク/トランペット協奏曲 変ロ長調 作品94

ショスタコーヴィチ/交響曲 第5番 ニ短調 作品47

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]