ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2023年5月定期公演プログラムについて

2023年5月定期公演プログラムについて

公演情報2023年3月17日

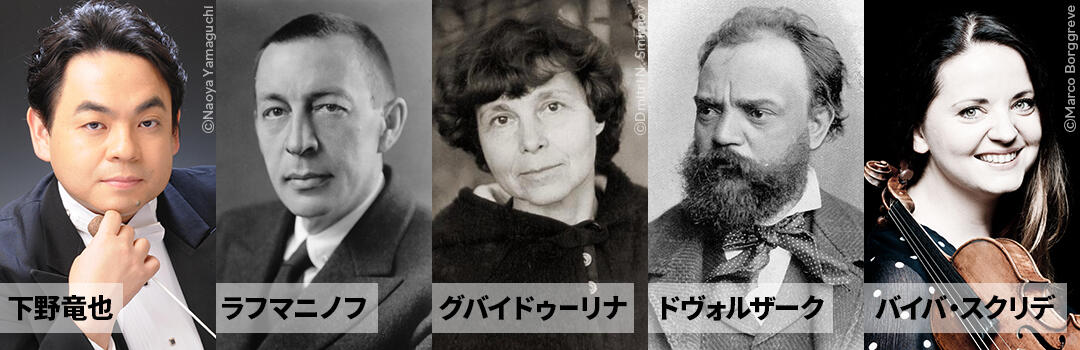

首席指揮者ルイージ、常連の下野竜也が

新緑の季節に贈る多彩なプログラム

ラフマニノフ、グバイドゥーリナ、ドヴォルザーク-

-下野竜也ならではの「光と陰」が交錯するプログラム

[Aプログラム]は、生誕150年のラフマニノフでスタートする。《ラザロのよみがえり》と《ヴォカリーズ》の原曲は、どちらも作品34の歌曲集に含まれる。ラザロが墓から蘇生する聖書のエピソードは「死と復活」の象徴として、ドストエフスキーの「罪と罰」でも引用された。一方、誰もが知る《ヴォカリーズ》の哀愁に満ちた調べは、ラフマニノフお気に入りの「怒りの日」のモチーフから紡ぎ出される。短いながらもロシアの魂が詰まった2曲である。続くグバイドゥーリナの《オッフェルトリウム》は、ラトヴィア出身の世界的ヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルに捧げられた。ラトヴィアは今回のソリスト、バイバ・スクリデの祖国でもあり、彼女はグバイドゥーリナの近作である《ヴァイオリン協奏曲第3番》をいち早く演奏するなど、その作品に深い理解と共感を示している。

《オッフェルトリウム》では、ウェーベルン風に提示されたバッハの《音楽の捧げもの》の主題が徐々に解体され、わずか1音に削ぎ落とされたのち、そこから再構築が始まって、やがて慈愛に満ちたコラールへと到る。まるで「死と復活」を象徴するかのような曲の展開である。一筋の光明のように残って静かに消えていく最後のヴァイオリン・ソロは感動的だ。安易に人を寄せ付けない厳しさと同時に、気高い美しさを持ったこの作品を聴く今日的な意義は大きい。

ドヴォルザークの交響曲と言えば、《第8番》と《第9番「新世界から」》が飛び抜けて多く演奏されるが、下野竜也はこれら以外の曲も積極的に取り上げてきた。ドヴォルザークらしく流麗なメロディが惜しみなく注ぎ込まれた《第7番》だが、第2楽章に現れるコラール風の旋律や、ふとした時に顔を覗かせる深い闇に、グバイドゥーリナとの共通項が感じられる。光と陰が交錯する、下野ならではのプログラミングである。

2023年5月13日(土)6:00pm

2023年5月14日(日)2:00pm

NHKホール

「傑作が埋もれてしまわないように・・・」

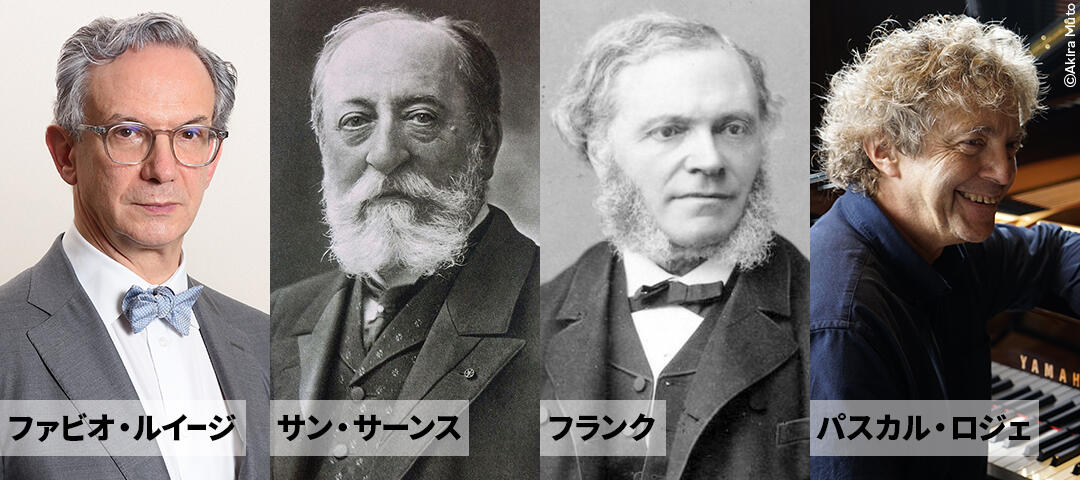

ルイージが使命感を持って取り上げるフランク《交響曲》

[Cプログラム]では、首席指揮者ファビオ・ルイージの指揮でフランクの《交響曲》を聴く。ベルギーで生まれ、フランスで活躍したフランクだが、彼はバッハやベートーヴェンを深く研究し、同時代人であるワーグナーの影響を色濃く受けるなど、ドイツ音楽との結びつきが強かった。《交響曲》もソナタ形式の両端楽章、緩徐楽章とスケルツォが合わさった中間楽章と、堅牢なドイツ風の構成を備えている。そして何よりも、全楽章に共通のモチーフが現れる「循環形式」の交響曲として有名になった。N響はサヴァリッシュやシュタイン、最近ではネーメ・ヤルヴィらと、この曲をほぼ3、4年おきに演奏しているが、ルイージによるとこの30年あまり、欧米での演奏機会は激減しているらしい。「傑作が埋もれてしまわないよう、常に目配りをするのも首席指揮者の役目」と語っていたのが印象深い。

前半はサン・サーンスの《ピアノ協奏曲第5番》。フランク同様、オルガンの名人であり、フランス音楽界の大立者だったサン・サーンスは旅行が大好きで、特に北アフリカを頻繁に訪れたという。現地で耳にしたエキゾティックなメロディが第2楽章に使われていることから、この曲には「エジプト風」の愛称がついている。サン・サーンスはフランクの交響曲に先立つこと13年、《ピアノ協奏曲第4番》で循環形式の作曲法を確立した。本当は《第4番》とフランクを組み合わせるつもりだったが、ルイージの強い希望で「エジプト風」になった。もちろんこのカップリングも申し分ない。パスカル・ロジェはちょうど30年前にも、スラットキンの指揮でN響とこの曲を演奏している。洗練を極めたサン・サーンスのスコアを、ここまで透き通るような軽やかさで表現できるピアニストは、それほどいないのではないか。

2023年5月19日(金)7:30pm

2023年5月20日(土)2:00pm

NHKホール

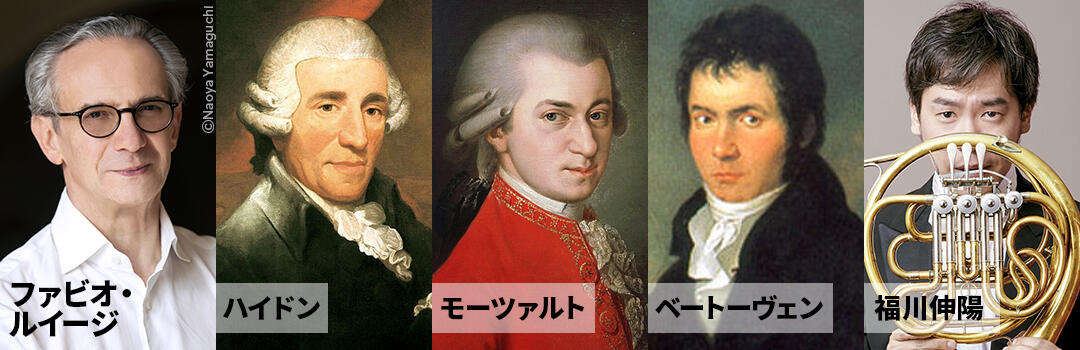

ピクニック・コンサートを楽しむように!

《田園》と古典派の名品たち

爽やかな5月、サン・サーンスのように長旅に出かけるのもよいが、近場の行楽も悪くない。古典派の3大作曲家が勢ぞろいの[Bプログラム]は、野外でピクニック・コンサートを楽しむようなイメージで選曲した。最初はハイドンの《交響曲第82番「くま」》。終楽章の「シドーシドー」という前打音を伴う低弦の音型が、熊の唸り声、あるいは熊使いが使ったであろう、バグパイプやハーディガーディのような楽器を連想させるため、このタイトルで呼ばれるようになった。どことなく鄙びた味わいは、ハイドンが長く暮らしたハプスブルク帝国辺境の田園地帯を思わせる。この曲が書かれた頃、モーツァルトはハイドンと親しく交流するようになった。先輩の手法に学んだ6つの弦楽四重奏曲、いわゆる「ハイドン・セット」はその成果である。《ホルン協奏曲第3番》が書かれたのは、その少し後のこと。のどかな牧歌風の第2楽章や、8分6拍子、すなわち狩りのリズムで躍動する終楽章を聴くと、ホルンという楽器が狩猟で用いられた角笛に起源を持つことに思いを馳せないではいられない。ハイドンやモーツァルトが仕えた貴族たちも代々、ホルン信号を使って狩りを楽しんだのだろうか。ソリストはN響を離れ、日本を代表するホルン奏者として活躍中の福川伸陽。

ベートーヴェンの《交響曲第6番》は、言うまでもなく“田園(パストラール)”の標題で親しまれる。パストラールとはもともと、美しい田園の風景や、そこでの生活を理想的に描いた芸術ジャンルだが、ベートーヴェンは単に自然の描写ではなく、自然に身を置いた時の人間の感情を音楽で表現することに主眼を置いたようだ。ここでもホルンが、第3楽章の田舎の人々の楽しい集まりや、第5楽章の嵐の後の牧歌で特徴的な働きをする。平和な気分に満たされて終わるコーダは特に、いつ聴いてもすばらしいと思う。

2023年5月24日(水)7:00pm

2023年5月25日(木)7:00pm

サントリーホール

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]