ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年12月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2024年12月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2024年10月11日

複雑なオーケストレーションをどこまで精緻に解き明かすか。主題の性格の変化をいかに印象づけるか。組曲に含まれる1曲1曲の個性をどれだけ際立たせるか。

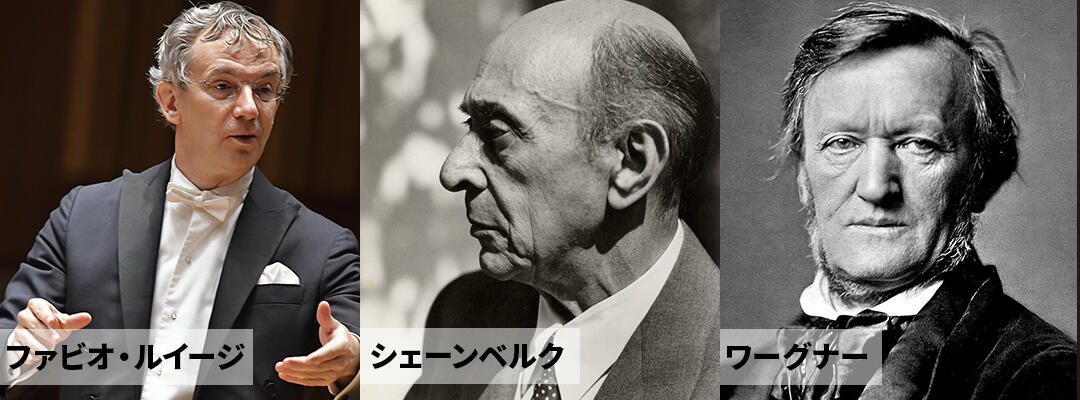

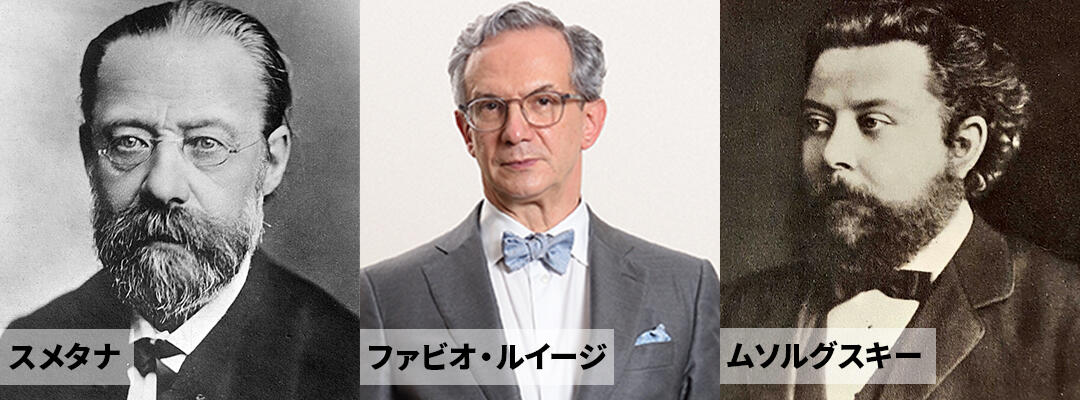

3つのプログラムには、それぞれ違った視点で、指揮者の高い技量が求められよう。経験豊富な首席指揮者ファビオ・ルイージだからこそなし得る、説得力ある解釈に期待したい。

まるで冒険をテーマにしたゲーム音楽の先駆け ― 生誕150年シェーンベルクの《ペレアスとメリザンド》

[Aプログラム]は、シェーンベルクが初めて挑んだ本格的なオーケストラ作品である《交響詩「ペレアスとメリザンド」》。ベルギー象徴主義の詩人メーテルリンクの戯曲を題材にした、いかにも後期ロマン派的な、濃密かつ豊饒な音楽である。ほぼ同時期に、ドビュッシーは同じ原作からオペラを作曲したが、シェーンベルクは交響詩という形式を選ぶことで、登場人物の性格や感情の変化を、想像の趣くままにではなく、一定の秩序の範囲内でいかに描き尽くすかという課題と向き合うことになった。

ソナタ形式に準じる整然とした4部構成の中で、メリザンドやペレアス、ゴローの動機が、どのように絡み合い、変貌を遂げていくかをたどるのが、鑑賞のポイントであろう。

とはいえ、初演ではマーラーですら戸惑ったというから、一度聴いただけで曲の構造をつかむのは難しく、下手をすれば「取りとめのない音楽」という印象で終わってしまう危険もある。原作のあらすじを読み、いくつかの動機を頭に入れておくだけで、曲の理解は格段に増すはずだから、最小限の予習をした上でコンサートに臨むことをお勧めしたい。

ひとたび“難解”という先入観から逃れることができれば、きらめく指環や、塔から垂れるメリザンドの髪、トロンボーンのグリッサンドによる、おどろおどろしい地下の洞穴など、個々のシーンの描写は極めて具体的でわかりやすく、まるで冒険をテーマとしたゲーム音楽の先駆けとも言えるような、強いイメージ喚起力を備えている。

生誕150年をきっかけとして、シェーンベルク初期の力作によりいっそう光が当たり、演奏の機会が増えていくことを願いたい。

ワーグナーの《楽劇「トリスタンとイゾルデ」》も《ペレアスとメリザンド》同様、三角関係を軸にした悲恋の物語である。

後者に現れる、半音階で上下行する「メリザンドの主題」や、広い音域の跳躍を伴う「運命の同機」は、有名な「トリスタンの動機」に似ているし、次第に盛り上がっていく愛の場面も《トリスタン》の〈愛の二重唱〉を思わせる。シェーンベルクがワーグナーを意識していたのは間違いないだろう。

オペラのエッセンスが凝縮された〈前奏曲と愛の死〉を同じ機会に聴くことで、永遠に満たされぬ憧憬をテーマにした《ペレアス》と《トリスタン》の類似が明らかになるはずだ。

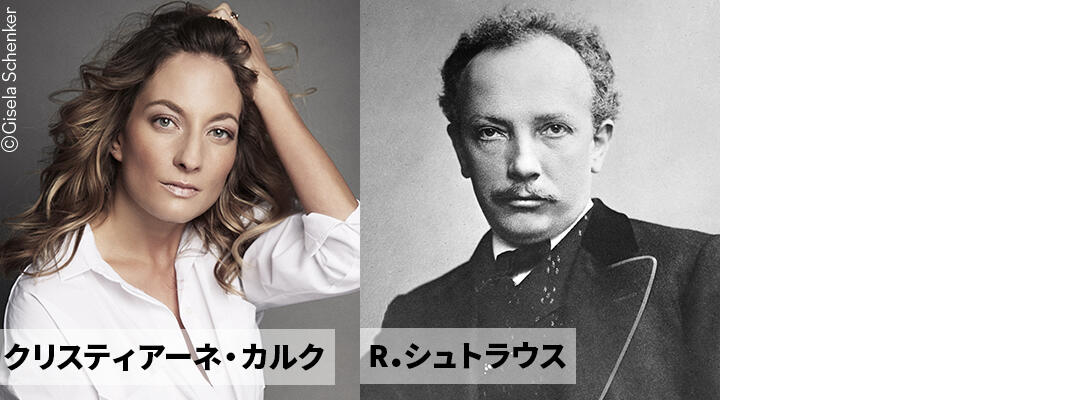

シェーンベルクに《ペレアス》の作品化を勧めたのは、10歳年長のR. シュトラウスだった。生涯にわたって声楽曲に愛着を示し続けたシュトラウスが、《ペレアス》の書かれる少し前に手がけた5つの歌曲を、彼自身によるオーケストラ編曲版で送る。

前後の悲劇的な物語とは対照的に、ここで歌われる詩の多くは、男女のロマンティックな愛、満ち足りた喜びを描いたものだ。短い音楽の中に、愛にまつわる微細な感情のニュアンスが封じ込められている。クリスティアーネ・カルクは、そうした感情の表出に長けたソプラノで、オペラの分野においても、優れたシュトラウスの歌い手として、国際的な評価を得ている。

Aプログラム(NHKホール)

2024年11月30日(土)6:00pm

2024年12月1日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ソプラノ : クリスティアーネ・カルク*

― シェーンベルク生誕150年 ―

ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」─「前奏曲と愛の死」

R. シュトラウス/「ばらの花輪」作品36-1*

R. シュトラウス/「なつかしいおもかげ」作品48-1*

R. シュトラウス/「森の喜び」作品49-1*

R. シュトラウス/「心安らかに」作品39-4*

R. シュトラウス/「あすの朝」作品27-4*

シェーンベルク/交響詩「ペレアスとメリザンド」作品5

マーラー《一千人の交響曲》と「神秘の合唱」で繋がる

シェーンベルクやR.シュトラウスは、交響詩という形式に職人的な技法を注ぎ込んだが、このジャンルを切り開いた功労者は、言うまでもなくリストである。

[Cプログラム]では、その代表的なオーケストラ作品を送る。2曲はどちらも、リストと同じくドイツのワイマールで活躍した大詩人、ゲーテと深い関わりがある。

《タッソー》はリストの交響詩第2作で、タイトルはイタリア・ルネサンス期の詩人の名前に由来する。タッソーを主人公にしたゲーテの戯曲が、彼の生誕100年記念に上演される際、その序曲として作られた。

リストが交響詩において用いた技法は「主題変容」と呼ばれるが、これは一貫して一つの主題を用いながら、調性・リズム・和声などを様々に変えることで、主題に違った意味合いを持たせるやり方である。

ここでも、ヴェネチアのゴンドラ漕ぎがタッソーの詩につけて歌っていたという、特徴的な三連符を持つメロディーが、最初は詩人の悲劇的な人生の象徴として、次いで宮廷での活躍ぶりを示す優美なメヌエットとして、最後に不朽の名声をたたえる高らかな勝利の歌として、それぞれ異なる様相を見せながら出現する。

リストが《タッソー》などの交響詩で磨いた「主題変容」の技法は、数年後の大曲《ファウスト交響曲》にも、集大成的に取り入れられている。

ここでは、最初の2つの楽章でファウストとグレートヒェンの主題が存分に展開されたのち、それらの変容したものが、最終楽章〈メフィストフェレス〉の素材として使われる。すべてを否定する悪魔は、独自の主題を持たないからだ。

悪魔的クライマックスのあとに現れるのは、ゲーテの『ファウスト』第2部から詩を引用した「神秘の合唱」である。「暗黒から光明へ」の展開は、《タッソー》の楽曲構成のパラフレーズととらえることもできよう。

この詩は1年前に私たちが聴いたマーラー《一千人の交響曲》でも、フィナーレに使われたもので、今回《ファウスト交響曲》を選んだのは、2000回のメモリアルな定期公演の続編として、稀有な音楽体験を再び味わって頂きたいと考えたためでもある。

ルイージは去年、音楽監督を務めるダラス交響楽団とこの曲を演奏しており、躍動感のある音楽作りや全体設計の見事さが、高く評価された。

2024年11月30日(土)6:00pm

2024年12月1日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ソプラノ : クリスティアーネ・カルク*

― シェーンベルク生誕150年 ―

ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」─「前奏曲と愛の死」

R. シュトラウス/「ばらの花輪」作品36-1*

R. シュトラウス/「なつかしいおもかげ」作品48-1*

R. シュトラウス/「森の喜び」作品49-1*

R. シュトラウス/「心安らかに」作品39-4*

R. シュトラウス/「あすの朝」作品27-4*

シェーンベルク/交響詩「ペレアスとメリザンド」作品5

マーラー《一千人の交響曲》と「神秘の合唱」で繋がる

リストの《ファウスト交響曲》

シェーンベルクやR.シュトラウスは、交響詩という形式に職人的な技法を注ぎ込んだが、このジャンルを切り開いた功労者は、言うまでもなくリストである。[Cプログラム]では、その代表的なオーケストラ作品を送る。2曲はどちらも、リストと同じくドイツのワイマールで活躍した大詩人、ゲーテと深い関わりがある。

《タッソー》はリストの交響詩第2作で、タイトルはイタリア・ルネサンス期の詩人の名前に由来する。タッソーを主人公にしたゲーテの戯曲が、彼の生誕100年記念に上演される際、その序曲として作られた。

リストが交響詩において用いた技法は「主題変容」と呼ばれるが、これは一貫して一つの主題を用いながら、調性・リズム・和声などを様々に変えることで、主題に違った意味合いを持たせるやり方である。

ここでも、ヴェネチアのゴンドラ漕ぎがタッソーの詩につけて歌っていたという、特徴的な三連符を持つメロディーが、最初は詩人の悲劇的な人生の象徴として、次いで宮廷での活躍ぶりを示す優美なメヌエットとして、最後に不朽の名声をたたえる高らかな勝利の歌として、それぞれ異なる様相を見せながら出現する。

リストが《タッソー》などの交響詩で磨いた「主題変容」の技法は、数年後の大曲《ファウスト交響曲》にも、集大成的に取り入れられている。

ここでは、最初の2つの楽章でファウストとグレートヒェンの主題が存分に展開されたのち、それらの変容したものが、最終楽章〈メフィストフェレス〉の素材として使われる。すべてを否定する悪魔は、独自の主題を持たないからだ。

悪魔的クライマックスのあとに現れるのは、ゲーテの『ファウスト』第2部から詩を引用した「神秘の合唱」である。「暗黒から光明へ」の展開は、《タッソー》の楽曲構成のパラフレーズととらえることもできよう。

この詩は1年前に私たちが聴いたマーラー《一千人の交響曲》でも、フィナーレに使われたもので、今回《ファウスト交響曲》を選んだのは、2000回のメモリアルな定期公演の続編として、稀有な音楽体験を再び味わって頂きたいと考えたためでもある。

ルイージは去年、音楽監督を務めるダラス交響楽団とこの曲を演奏しており、躍動感のある音楽作りや全体設計の見事さが、高く評価された。

Cプログラム(NHKホール)

2024年12月13日(金)7:00pm

2024年12月14日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

テノール : クリストファー・ヴェントリス* ※

男声合唱 : 東京オペラシンガーズ*

※当初出演予定のジェームズ・マッコークル(テノール)から変更いたします。

リスト/交響詩「タッソー」

リスト/ファウスト交響曲*

ルイージが《展覧会の絵》に初挑戦!

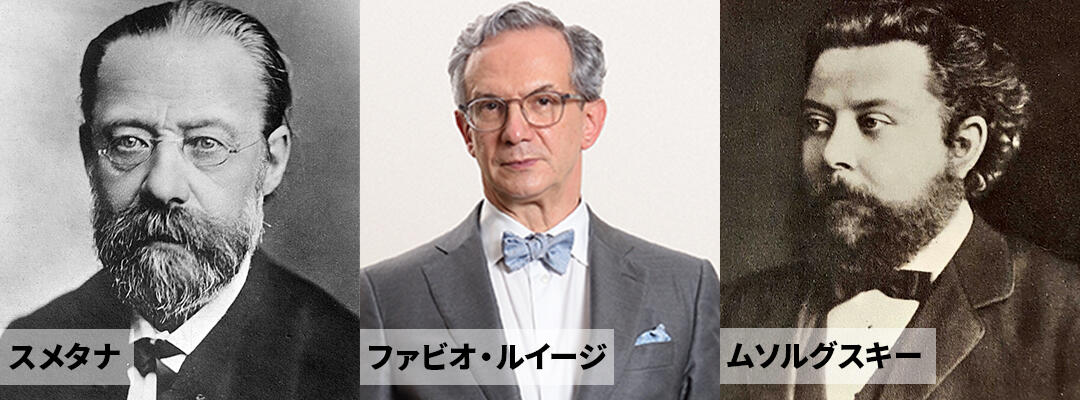

[Bプログラム]は、ドイツ音楽のイメージが強いルイージにしては珍しい、ロシア・東欧の作品。レパートリーの間口を広げることで、より多くのファンに興味を持ってもらいたいと企画した。

2024年はチェコの国民的作曲家、スメタナの生誕200年にあたる。代表作《わが祖国》をはじめ、彼の作品が世界でたびたび演奏されてきた。

《歌劇「売られた花嫁」序曲》では、休みなく動き続ける弦のクレッシェンドが、コンサートへの期待感を高めてくれる。オペラ指揮者でもあるルイージが、胸のすくような快演を聴かせてくれることだろう。

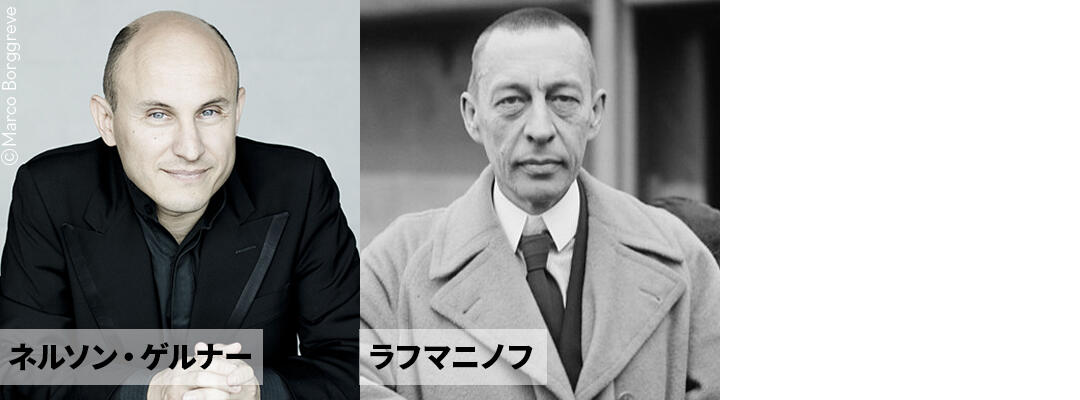

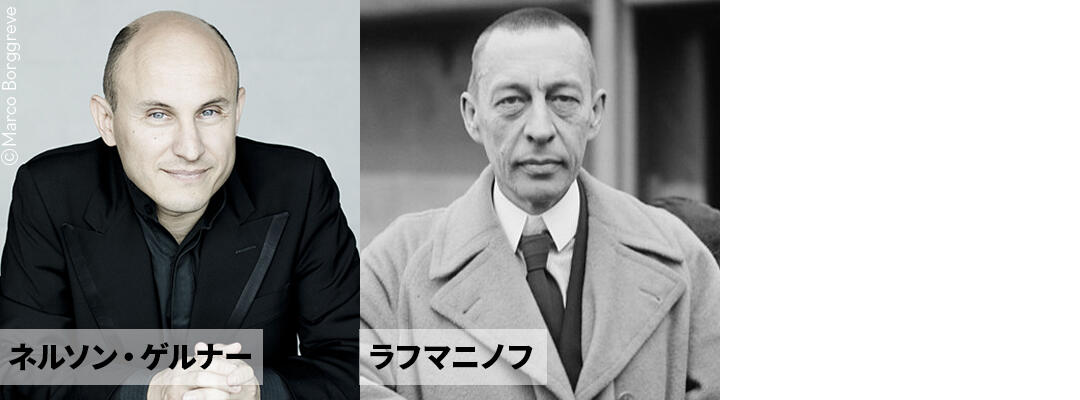

続いては、ピアノのネルソン・ゲルナーが11年ぶりに登場する。彼の演奏に接していると、音楽の起伏や緩急への寄り添い方があまりにも自然なので、まるで個々の音符が自発的に動いているような錯覚に陥ることがある。

ラフマニノフ《ピアノ協奏曲第3番》は、ゲルナーの最も得意な協奏曲で、優勝した1990年のジュネーヴ国際音楽コンクールで弾いたのもこの曲だった。旋律をたっぷり歌わせるルイージのサポートぶりにも注目したい。

後半はラヴェル編曲によるムソルグスキー《組曲「展覧会の絵」》。繰り返し演奏される名曲だが、意外にもルイージが指揮するのは、他のオーケストラも含めて、全く初めてである。

“絵画”という共通のフレームで括られてはいるが、組曲で描かれる情景は、日常生活の一コマから空想の生き物、果ては地下墓地の骸骨まで、極めて振り幅が大きい。これらを的確に描き分けるのは、決して簡単なことではないが、5月のレスピーギ《ローマ三部作》でルイージが示した鮮やかな表現力は、この曲でもいかんなく発揮されるはずだ。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年12月5日(木)7:00pm

2024年12月6日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : ネルソン・ゲルナー

スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ムソルグスキー(ラヴェル編)/組曲「展覧会の絵」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年12月13日(金)7:00pm

2024年12月14日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

テノール : クリストファー・ヴェントリス* ※

男声合唱 : 東京オペラシンガーズ*

※当初出演予定のジェームズ・マッコークル(テノール)から変更いたします。

リスト/交響詩「タッソー」

リスト/ファウスト交響曲*

ルイージが《展覧会の絵》に初挑戦!

名指揮者のバトンで東欧・ロシアの名作を堪能する

[Bプログラム]は、ドイツ音楽のイメージが強いルイージにしては珍しい、ロシア・東欧の作品。レパートリーの間口を広げることで、より多くのファンに興味を持ってもらいたいと企画した。2024年はチェコの国民的作曲家、スメタナの生誕200年にあたる。代表作《わが祖国》をはじめ、彼の作品が世界でたびたび演奏されてきた。

《歌劇「売られた花嫁」序曲》では、休みなく動き続ける弦のクレッシェンドが、コンサートへの期待感を高めてくれる。オペラ指揮者でもあるルイージが、胸のすくような快演を聴かせてくれることだろう。

続いては、ピアノのネルソン・ゲルナーが11年ぶりに登場する。彼の演奏に接していると、音楽の起伏や緩急への寄り添い方があまりにも自然なので、まるで個々の音符が自発的に動いているような錯覚に陥ることがある。

ラフマニノフ《ピアノ協奏曲第3番》は、ゲルナーの最も得意な協奏曲で、優勝した1990年のジュネーヴ国際音楽コンクールで弾いたのもこの曲だった。旋律をたっぷり歌わせるルイージのサポートぶりにも注目したい。

後半はラヴェル編曲によるムソルグスキー《組曲「展覧会の絵」》。繰り返し演奏される名曲だが、意外にもルイージが指揮するのは、他のオーケストラも含めて、全く初めてである。

“絵画”という共通のフレームで括られてはいるが、組曲で描かれる情景は、日常生活の一コマから空想の生き物、果ては地下墓地の骸骨まで、極めて振り幅が大きい。これらを的確に描き分けるのは、決して簡単なことではないが、5月のレスピーギ《ローマ三部作》でルイージが示した鮮やかな表現力は、この曲でもいかんなく発揮されるはずだ。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年12月5日(木)7:00pm

2024年12月6日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : ネルソン・ゲルナー

スメタナ/歌劇「売られた花嫁」序曲

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30

ムソルグスキー(ラヴェル編)/組曲「展覧会の絵」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]