ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2025年4月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2025年4月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2025年2月 6日

名誉指揮者パーヴォ・ヤルヴィが2年ぶりに登場する。2015年から2022年にかけて首席指揮者を務めたパーヴォだが、最後の2年半はコロナ禍と重なり、計画していた15プログラムのうち、実現できたのはわずかに1プログラムだけだった。

プロコフィエフ《交響曲第4番》と《ペトルーシカ》は、どちらも首席指揮者在任中に取り上げる予定だった曲で、マエストロの思いを汲んでの再チャレンジとなる。

パーヴォ、ヴィオラの名手と共に奏でる、若者の彷徨を描いた2作

[Aプログラム]の《交響曲第4番》は、プロコフィエフが名興行師ディアギレフの依頼を受けて書いたバレエ音楽が原曲である。《放蕩息子》と題されたこのバレエは、財産を使い果たして故郷に帰ってきた息子を、父親が温かく迎え入れるという、聖書のエピソードに基づいている。ディアギレフは1929年5月のバレエ初演後、ほどなくして亡くなったので、これがディアギレフとロシア・バレエ団の最後のプロジェクトになった。プロコフィエフは、父と息子の対面、息子を誘惑する美女のシーンをそれぞれ第2楽章と第3楽章に取り入れ、その他にバレエで使い切れなかった素材も活用した。と言っても、単にバレエのナンバーを並べた組曲ではなく、本格的な構成を持つ4楽章形式の交響曲になっている。

今回用いるのは、1930年の初演から17年後に、作曲家が全面的な改訂を施した「1947年版」である。スコアを大幅に書き足し、初版になかったピアノやハープを加えたことで、オーケストレーションもより豊かなものになった。

特に第2楽章には、新たにモノローグ風のピアノ・ソロが挿入されたが、このことによって、もともと父の慈愛を表す場面で使われていた音楽が、さらに奥行きを増したように感じられる。

前半はベルリオーズ作曲の《交響曲「イタリアのハロルド」》。タイトルは、詩人バイロンの長編物語詩『チャイルド・ハロルドの巡礼』に拠っている。《放蕩息子》と同じく、諸国を遍歴する若者が主題になっていることから、プロコフィエフと組み合わせてお送りすることにした。

作者バイロンの分身であるハロルドが、イタリア中部の山岳地帯で見聞した情景を描いたというが、実際にはハロルドに仮託して、ベルリオーズが自らの夢想を音楽化したものと言ってよい。

ヴィオラ・ソロの奏でる一つの楽想が、主人公の苦悩や喜びといった感情の変化や、場面の転換に応じて、次々と様相を変えていく。それらをいかに幅広い表現力で聴かせるかが、ソリストの腕の見せ所だ。

曲が生まれたきっかけは、ストラディヴァリ製作のヴィオラの名器を手に入れたパガニーニが、ベルリオーズに作曲を依頼したことだった。結局、パガニーニによる初演は実らなかったが、今回のソリスト、アントワーヌ・タメスティが使うのも、1672年製のストラディヴァリウスである。名器を駆使して、世界屈指のヴィオラ奏者が鮮やかな解釈を聴かせてくれることだろう。

タメスティとパーヴォの初共演は、ちょうど10年前の2015年10月にさかのぼる。この時2人は、ヴィトマンの《ヴィオラ協奏曲》を、パリ管弦楽団とともに世界初演した。

2020年のN響ヨーロッパツアーでは、ベルリン公演を聴きに来たタメスティがパーヴォの楽屋を訪ね、そこで近い将来、N響と共演しようという話で盛り上がったのだが、5年を経てようやくそのチャンスが到来することになった。

Aプログラム(NHKホール)

2025年4月12日(土)6:00pm

2025年4月13日(日)2:00pm

指揮 : パーヴォ・ヤルヴィ

ヴィオラ : アントワーヌ・タメスティ*

ベルリオーズ/交響曲「イタリアのハロルド」*

プロコフィエフ/交響曲 第4番 ハ長調 作品112(改訂版/1947年)

物語は、ロシアの謝肉祭の市場で、魔術師に命を吹き込まれた人形たちが繰り広げる愛憎劇である。主人公のペトルーシカは、バレリーナに恋するが、その思いは彼女に届かず、ついには恋敵のムーア人に殺されてしまう。

にぎやかな市場を舞台に、様々なスタイルの踊りが繰り広げられるが、刻々と変化するリズムやダイナミクスを的確に描き分けるには、優れたバトンテクニックが必要とされる。

N響ゆかりの指揮者では、前身の新交響楽団とともに日本初演を手がけたジョセフ・ローゼンストックや、名誉音楽監督のシャルル・デュトワがこの曲を得意とし、繰り返し演奏してきた。

《火の鳥》や《春の祭典》でも示されたパーヴォの切れ味鋭いタクトによって、躍動感あふれる音楽が生み出されるだろう。

今回用いるスコアは、1947年の改訂版。奇しくもプロコフィエフ《交響曲第4番》と同じ年の改訂だが、《ペトルーシカ》の場合は、逆に改訂によって楽器編成が縮小された。

仮装した人々の熱狂的な踊りに数小節を追加し、フォルテ3つで激しく締めくくるコンサート用のエンディングもあるが、ペトルーシカの死と、彼が幽霊になって現れるシーンを端折ってしまうのは、ストーリーの展開を考えれば、やや尻切れトンボな感じがする。

パーヴォも、バレエ本来の消え入るような終わり方にこだわりを持つが、コンサートのフィナーレとしては寂しいので、プログラム前半で演奏することになった。

続いては、同じく20世紀前半に作曲されたブリテンの《ピアノ協奏曲》。〈トッカータ〉〈ワルツ〉〈即興曲〉〈行進曲〉と題された、性格の異なる4つの楽章からなっている。〈ワルツ〉は《ペトルーシカ》に、〈行進曲〉は《3つのオレンジへの恋》にも含まれるので、両曲のブリッジとなることも企図しての選曲である。パーヴォが好むピアノ協奏曲の1つで、レイフ・オヴェ・アンスネスとの録音は名盤として知られている。

ベンジャミン・グローヴナーにとってもそれは同様で、2011年、彼は史上最年少でBBCプロムスのソリストに抜擢されたが、その時に弾いたのがこの曲であった。

以来、プロムスの常連となったグローヴナーは、2020年にショスタコーヴィチ《ピアノ協奏曲第1番》でパーヴォと共演している。今回も刺激に満ちたコンビネーションとなることだろう。

3曲目は、プロコフィエフ《組曲「3つのオレンジへの恋」》。寓話的なストーリーに基づくオペラから6曲を抜粋したもので、第3曲の〈行進曲〉が特によく知られている。

全部で15分程度と短めではあるが、それぞれの曲が変化に富んでいて、聴きごたえ十分。ロシアの舞台音楽という点で《ペトルーシカ》とも共通するので、紆余曲折を経た末、これを最後に置くという案で落ち着いた。

2025年4月12日(土)6:00pm

2025年4月13日(日)2:00pm

指揮 : パーヴォ・ヤルヴィ

ヴィオラ : アントワーヌ・タメスティ*

ベルリオーズ/交響曲「イタリアのハロルド」*

プロコフィエフ/交響曲 第4番 ハ長調 作品112(改訂版/1947年)

パーヴォの切れ味鋭いタクトが躍動感をもたらす《ペトルーシカ》

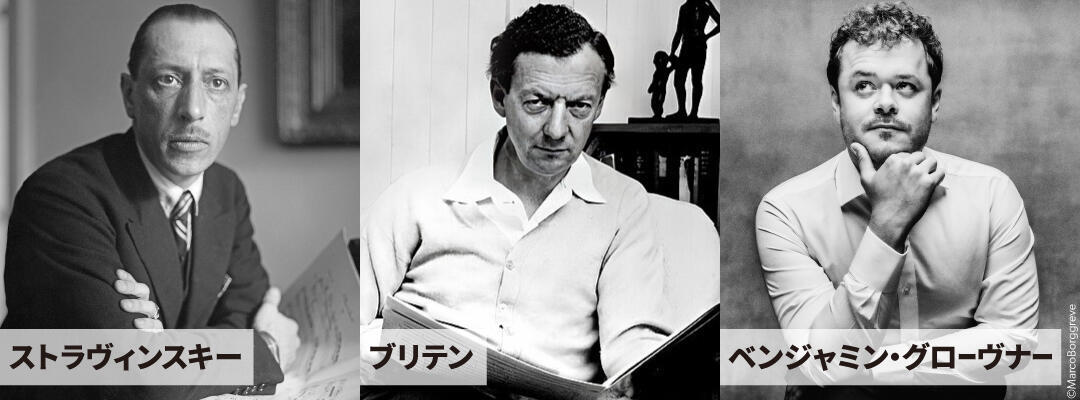

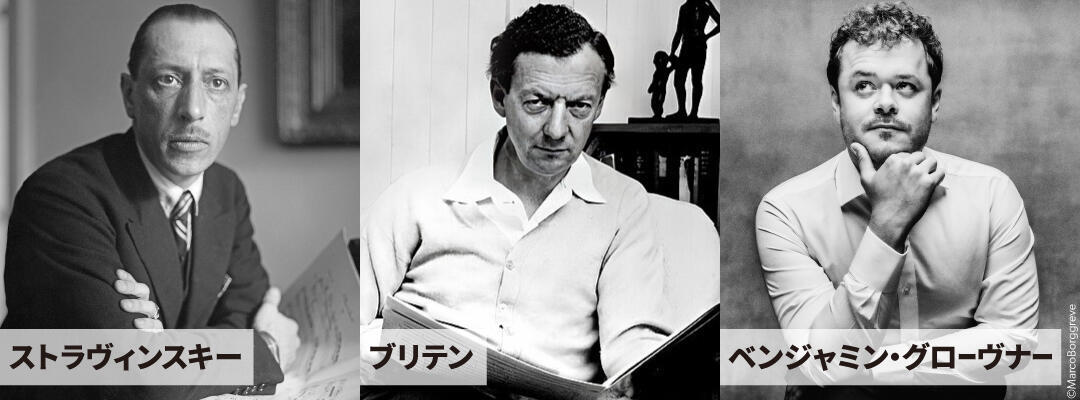

[Bプログラム]のストラヴィンスキー《ペトルーシカ》も、ディアギレフ率いるロシア・バレエ団のために作曲された。ただしこちらはバレエ団の旗揚げから間もない1911年の作品である。つまり今月の2つのプログラムは、20世紀前半の西洋音楽史に大きな影響を与えたロシア・バレエ団の、始まりと終わりに焦点を当てた内容となっている。物語は、ロシアの謝肉祭の市場で、魔術師に命を吹き込まれた人形たちが繰り広げる愛憎劇である。主人公のペトルーシカは、バレリーナに恋するが、その思いは彼女に届かず、ついには恋敵のムーア人に殺されてしまう。

にぎやかな市場を舞台に、様々なスタイルの踊りが繰り広げられるが、刻々と変化するリズムやダイナミクスを的確に描き分けるには、優れたバトンテクニックが必要とされる。

N響ゆかりの指揮者では、前身の新交響楽団とともに日本初演を手がけたジョセフ・ローゼンストックや、名誉音楽監督のシャルル・デュトワがこの曲を得意とし、繰り返し演奏してきた。

《火の鳥》や《春の祭典》でも示されたパーヴォの切れ味鋭いタクトによって、躍動感あふれる音楽が生み出されるだろう。

今回用いるスコアは、1947年の改訂版。奇しくもプロコフィエフ《交響曲第4番》と同じ年の改訂だが、《ペトルーシカ》の場合は、逆に改訂によって楽器編成が縮小された。

仮装した人々の熱狂的な踊りに数小節を追加し、フォルテ3つで激しく締めくくるコンサート用のエンディングもあるが、ペトルーシカの死と、彼が幽霊になって現れるシーンを端折ってしまうのは、ストーリーの展開を考えれば、やや尻切れトンボな感じがする。

パーヴォも、バレエ本来の消え入るような終わり方にこだわりを持つが、コンサートのフィナーレとしては寂しいので、プログラム前半で演奏することになった。

続いては、同じく20世紀前半に作曲されたブリテンの《ピアノ協奏曲》。〈トッカータ〉〈ワルツ〉〈即興曲〉〈行進曲〉と題された、性格の異なる4つの楽章からなっている。〈ワルツ〉は《ペトルーシカ》に、〈行進曲〉は《3つのオレンジへの恋》にも含まれるので、両曲のブリッジとなることも企図しての選曲である。パーヴォが好むピアノ協奏曲の1つで、レイフ・オヴェ・アンスネスとの録音は名盤として知られている。

ベンジャミン・グローヴナーにとってもそれは同様で、2011年、彼は史上最年少でBBCプロムスのソリストに抜擢されたが、その時に弾いたのがこの曲であった。

以来、プロムスの常連となったグローヴナーは、2020年にショスタコーヴィチ《ピアノ協奏曲第1番》でパーヴォと共演している。今回も刺激に満ちたコンビネーションとなることだろう。

3曲目は、プロコフィエフ《組曲「3つのオレンジへの恋」》。寓話的なストーリーに基づくオペラから6曲を抜粋したもので、第3曲の〈行進曲〉が特によく知られている。

全部で15分程度と短めではあるが、それぞれの曲が変化に富んでいて、聴きごたえ十分。ロシアの舞台音楽という点で《ペトルーシカ》とも共通するので、紆余曲折を経た末、これを最後に置くという案で落ち着いた。

Bプログラム(サントリーホール)

2025年4月17日(木)7:00pm

2024年4月18日(金)7:00pm

指揮 : パーヴォ・ヤルヴィ

ピアノ : ベンジャミン・グローヴナー(ブリテン)

ピアノ : 松田華音(ストラヴィンスキー)

ストラヴィンスキー/バレエ音楽「ペトルーシカ」(全曲/1947年版)

ブリテン/ピアノ協奏曲 作品13

プロコフィエフ/交響組曲「3つのオレンジへの恋」作品33bis

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2025年4月17日(木)7:00pm

2024年4月18日(金)7:00pm

指揮 : パーヴォ・ヤルヴィ

ピアノ : ベンジャミン・グローヴナー(ブリテン)

ピアノ : 松田華音(ストラヴィンスキー)

ストラヴィンスキー/バレエ音楽「ペトルーシカ」(全曲/1947年版)

ブリテン/ピアノ協奏曲 作品13

プロコフィエフ/交響組曲「3つのオレンジへの恋」作品33bis

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]