- ホーム

- コンサート情報

- 定期公演 2024-2025シーズン

- Aプログラム

- 第2034回 定期公演 Aプログラム

※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。

※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。

ABOUT THIS CONCERT特徴

2025年4月Aプログラム 聴きどころ

フランス・ロマン派の管弦楽のパイオニアとして標題音楽を発展させ、固定楽想(イデー・フィクス)を提唱したエクトル・ベルリオーズ(1803〜1869)と、ロシア・アヴァンギャルドとして独自の変則音で世界的名声を獲得したセルゲイ・プロコフィエフ(1891〜1953)。本日はパーヴォ・ヤルヴィの指揮により、世紀を超える音楽の歴史をパノラマビューのようにダイナミックな音響で体感できるプログラムを楽しみたい。

(木本麻希子)

PROGRAM曲目

ベルリオーズ/交響曲「イタリアのハロルド」*

ベルリオーズの回想録によると、本作は《幻想交響曲》に感銘を受けたヴァイオリニストのパガニーニの依頼で着手された。当初、合唱付き交響曲として作られていたが、パガニーニの失望により創作中止となり、最終的には、詩人バイロンの長編物語詩『チャイルド・ハロルドの巡礼』に基づくヴィオラ独奏付き交響曲となった。主人公ハロルドのキャラクターを表す固定楽想が多様な変化をすることで自然の風景を描写し、ベートーヴェンの《交響曲第9番》と同様に、最終楽章における前楽章の主題の再現で音楽的に統一される。

第1楽章〈山の中のハロルド。憂うつと幸福と歓喜の情景〉 アダージョ、ト長調、4分の3拍子、ソナタ形式。序奏部は弦楽器と管楽器の並置で、異なる2つの半音階的主題の二重フーガ。固定楽想のハロルドの主題は木管楽器で短調によって、のちにハープの分散和音を伴って独奏ヴィオラで長調によって提示される。主部からはアレグロとなり、管弦楽と独奏ヴィオラの対話的主題でハロルドの幸福感を表出する。情景変化を楽器の交代による主題の音域上昇で表現する方法、 山の描写を音量を抑えての響きの遅延によって表す手法、物理的な距離感をリズムの「ずれ」の効果で示すこと、同一フレーズの異なる楽器間での分割的な提示など、ベルリオーズ特有の技法が確認できる。

第2楽章〈夜の祈りを歌う巡礼の行進〉 アレグレット、ホ長調、4分の2拍子、3部形式。巡礼者の行進や荘厳な賛歌が音楽で表現される。ハープおよび弦楽器による序奏後、ヴァイオリンで「歌(canto)」と指示された主題を提示する。持続音の間に他の楽器群で3連音符の同音反復がある。独奏ヴィオラによるハロルドの固定楽想は歌(canto)の主題とも組み合わさる。調性変化は著しく、1音ずつの段階的な転調も含む。中間部でのヴィオラの分散和音は和声進行を際立たせる。後半では木管楽器が歌(canto)の主題を示す。特に、音楽的に重きを置きたい音を、強さではなく、音の持続や間の取り方で強調する作曲技法は、ベルリオーズの音楽的な特徴のひとつである。

第3楽章〈アブルッチの山人(やまびと)が愛人に寄せるセレナード〉 アレグロ・アッサイ、ハ長調、8分の6拍子。3部形式。舞踏的かつ牧歌的で、複雑な旋律ラインよりもリズムが中心となり、2つの主題と独奏ヴィオラの固定楽想で発展する。ピッコロの第1主題におけるサルタレッロの跳躍的なダンスのリズムに対し、セレナーデの第2主題は優美なレガートで音楽的なコントラストを表現する。コーダでは他楽章の主題、ヴァイオリンとチェロの持続音、ヴィオラによるサルタレッロのリズム、独奏ヴィオラのセレナーデ主題、フルートとハープのハーモニクス(倍音奏法)による固定楽想という複数の音楽的な要素が結集する。

第4楽章〈山賊の酒盛り。前の情景の思い出〉 アレグロ・フレネティコ、ト短調、2分の2拍子、展開部のないソナタ形式。山賊の狂乱騒ぎを表現。最終楽章での前3楽章の主題引用は、ベートーヴェンの作曲技法とも類似する。ロンド的役割の山賊の主題と交錯しながら、ト短調で第1楽章、第2楽章、第3楽章の主題が回想されることで、ハロルドの多彩な要素が表現される。急速なテンポと調性変化で進み、最終楽章における2つの主題はリズムの「ずれ」の効果を伴って、楽曲進行とともに対比的かつ複雑に発展し、独奏ヴィオラの固定楽想の主題も崩れ、壮大なコーダを迎える。

(木本麻希子)

演奏時間:約43分

作曲年代:1834年

初演:1834年11月23日、パリ、ナルシス・ジラール(指揮)、クレティアン・ユラン(ヴィオラ独奏)、パリ音楽院管弦楽団

プロコフィエフ/交響曲 第4番 ハ長調 作品112(改訂版/1947年)

プロコフィエフは、生涯に7つの交響曲を残したが、《交響曲第4番》は、ボストン交響楽団の創立50周年記念のために委嘱された。パリ時代の1929年から1930年にかけて初版(作品47)が創作された。《交響曲第2番》《第3番》と同様、初演は成功とは言い難いもので、《交響曲第5番》と《第6番》を創作後の1947年に、根本的かつ拡張的に作品112として改訂。作曲者自身は本作を「実質的に《第7番》」とすら言及した。スターリンの圧政のためか、この改訂版は作曲者の存命中に公開では初演されず、没後の1957年にモスクワで公開初演された。古典的な形式で書かれ、バレエ音楽《道楽息子》からの主題の引用や新たな旋律素材で構成される。

第1楽章 アンダンテ、アレグロ・エロイーコ、ハ長調、4分の3拍子、ソナタ形式。管楽器による颯爽(さっそう)とした序奏主題の提示後、弦楽器の急速な伴奏により、英雄的な楽想の主部に突入する。第1主題は勇壮で跳躍的な行進曲、第2主題は木管楽器で牧歌的に提示される。展開部は第1主題のトッカータ的な伴奏が際立つロンド風の形式で、序奏、第1主題、第2主題の変形などで構成される。主題の転換はあるが、組み合わせの技法が見られないという点は、他の交響曲のソナタ楽章とも共通する。再現部は繰り返しの省略により短縮される。

第2楽章 アンダンテ・トランクイロ、ハ長調、4分の4拍子、複合3部形式。穏やかな弦楽器の伴奏に先導されて、フルートで清澄な主題が提示されたあと、弦楽器へと引き継がれる。ピアノとハープが規則的に明確なリズムを刻み、クラリネットの東洋的な旋律が嬰ト短調で提示される。冒頭主題はさらに変ホ長調で再現されて、カノン風な模倣がなされる。ロ長調やト長調などへも転調し、和声的にも多彩である。第1楽章の序奏の主題が回想され、終結部で冒頭の主題が重厚に再現される。急な転調や音の跳躍などプロコフィエフの音楽的な仕掛けが顕著に確認できる。

第3楽章 モデラート、クワジ・アレグレット、ロ短調、4分の2拍子、ロンド形式風の複合3部形式。序奏およびコーダ以外はバレエ音楽《道楽息子》第3曲〈美女〉の引用である。ターンする旋律やリズムの動きで東洋的なダンスが表現される。序奏からメランコリックな第1主題の断片がさまざまな楽器間を移動して繰り返される。ロンド主題は初版と同時期に創作された《6つの小品》第2曲〈ロンド〉(作品52-2)とも同一である。ワンフレーズ内で長調と短調へ交互に転調する点が特徴。第2主題で叙情的な旋律ライン、中間部で第1主題の変形が提示され、再現部では第1主題が再び現れる。

第4楽章 アレグロ・リソルート、ハ長調、2分の2拍子、ロンド形式。4種類の異なるロンド主題で構成されるが、2つの主要主題に音楽的な重点が置かれる。前半では明瞭なロンド主題とその変奏が提示され、3部形式を持つ中間部で主題が反復および発展される。後半では第3楽章の第2主題の引用、ロンド主題の対位法的な手法を経て、コーダで第1楽章の序奏主題が引用される。前楽章の主題を引用することで音楽的な連関性を高める作曲技法は、ベートーヴェンやベルリオーズとも共通する。調性は主調のハ長調から全音階的体系で拡張される。

(木本麻希子)

演奏時間:約38分

作曲年代:[初版(作品47)]1930年 [改訂版(作品112)]1947年

初演:[放送初演]1950年3月11日、ロンドン、ボールト指揮、BBC交響楽団 [公開初演]1957年1月5日、モスクワ、ロジェストヴェンスキー指揮、ソヴィエト国立交響楽団

[アンコール曲]

4/12:J.S.バッハ/無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007 (ヴィオラ版) ― 「前奏曲」

4/13:J.S.バッハ/無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007 (ヴィオラ版) ― 「サラバンド」

ヴィオラ:アントワーヌ・タメスティ

「エクトル・ベルリオーズ」

ARTISTS出演者

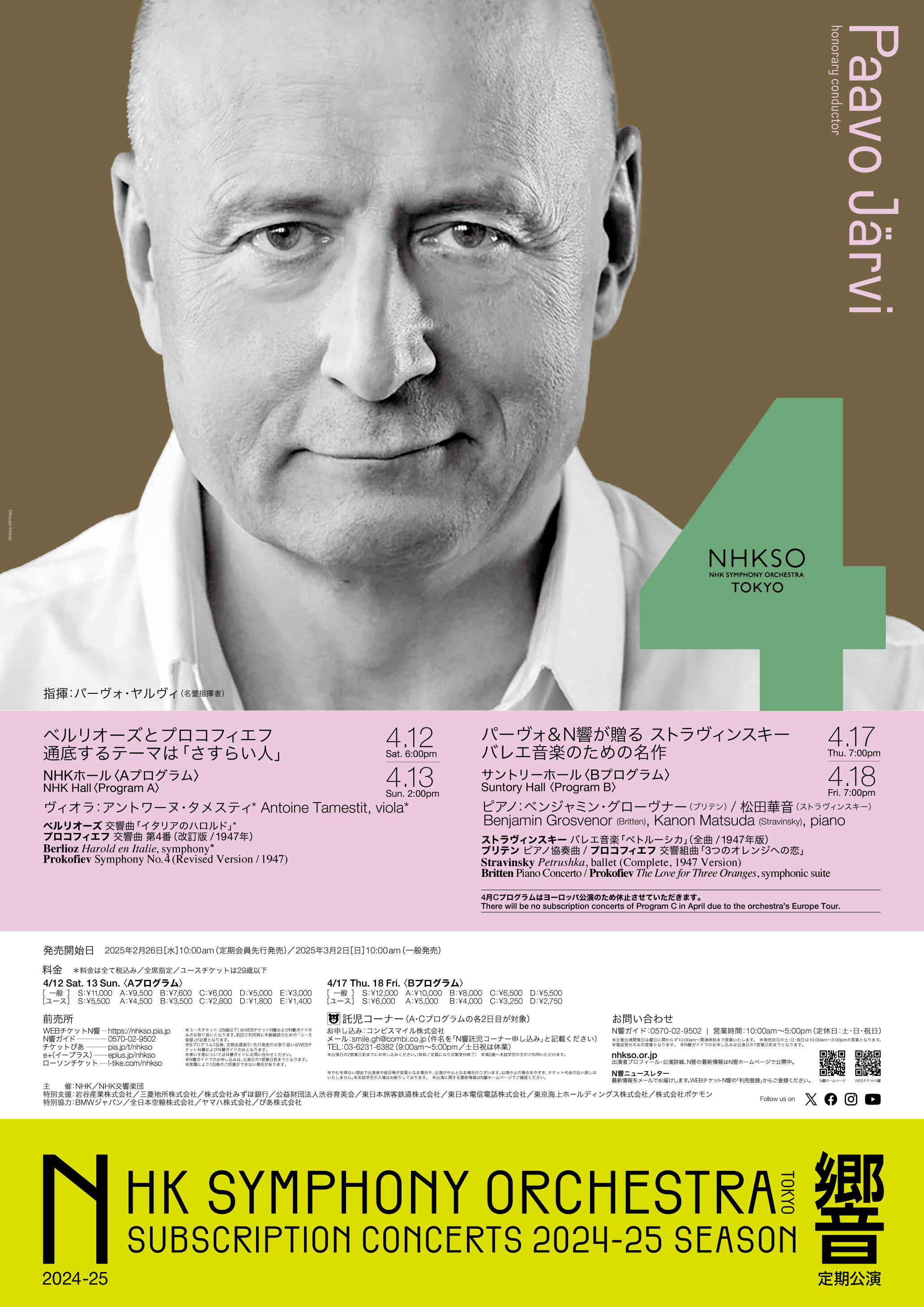

指揮パーヴォ・ヤルヴィ

指揮パーヴォ・ヤルヴィ

パーヴォ・ヤルヴィは1962年にエストニア共和国(当時はソ連領)の首都タリンで生まれた。父は名指揮者のネーメ・ヤルヴィである。生地の音楽学校で指揮と打楽器を勉強したあと、アメリカに渡ってカーティス音楽院で指揮を学び、さらにロサンゼルスではレナード・バーンスタインの薫陶を受けている。これまでスウェーデンのマルメ交響楽団、シンシナティ交響楽団、ドイツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団、hr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)、パリ管弦楽団のシェフを歴任、このうちドイツ・カンマーフィルとは2004年以来今日までの長きにわたり継続して芸術監督の地位にある。2015年から2022年まではN響の首席指揮者を務めた(現在は名誉指揮者)。また2019年にはチューリヒ・トーンハレ管弦楽団の音楽監督に就任して今に至っている。

N響とはこれまで幅広いレパートリーで名演を披露してきたが、なかでも近現代作品において特に優れた手腕を発揮し、研ぎ澄まされた感性と綿密な音楽作りが結び付いた目の覚めるような演奏を聴かせてきた。今回もプロコフィエフ、ストラヴィンスキー、ブリテンの作品で彼のそうした美質が存分に生かされるに違いない。一方でベルリオーズでも彼らしいシャープで直截(ちょくせつ)なアプローチが作品にフレッシュな息吹をもたらしてくれることだろう。

[寺西基之/音楽評論家]

ヴィオラアントワーヌ・タメスティ*

ヴィオラアントワーヌ・タメスティ*

ソロ、アンサンブルの領域を自在に行き来する現代最高峰のヴィオリスト、アントワーヌ・タメスティがNHK交響楽団と初めて共演する。しかも深い信頼関係で結ばれているパーヴォ・ヤルヴィとの共演だ。2人はhr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)、パリ管弦楽団、チューリヒ・トーンハレ管弦楽団で顔をあわせている。ウィーン楽友協会でのチューリヒ・トーンハレ管弦楽団との《イタリアのハロルド》も賞賛を博した。

1979年パリ生れ。パリ国立高等音楽院、米イェール大学などで学んだあと、英ウィリアム・プリムローズ、ARDミュンヘンほか、4つの国際音楽コンクールで第1位に輝く。バロックから現代音楽までレパートリーは幅広く、ティエリー・エスケシュ、ブルーノ・マントヴァーニ、オルガ・ノイヴィルト作品の世界初演も手がけたほか、2023年まで「ヴィオラ・スペース」(今井信子らが1992年に創設した音楽祭)のプログラミング・ディレクターを務めた。トップクラスの指揮者、オーケストラ、アーティストとの共演は枚挙にいとまがない。使用楽器のひとつはストラディヴァリが1672年に製作した最初のヴィオラ、通称“グスタフ・マーラー”(Habisreutinger財団貸与)。

[奥田佳道/音楽評論家]

MOVIEムービー

DOWNLOADダウンロード

料金

| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 11,000円 | 9,500円 | 7,600円 | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 |

| ユースチケット | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,800円 | 1,800円 | 1,400円 |

※価格は税込です。

※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。

※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。

※N響ガイドでのお申し込みは、公演日の1営業日前までとなります。

※券種により1回券のご用意ができない場合があります。

※当日券販売についてはこちらをご覧ください。

※未就学児のご入場はお断りしています。

※開場前に屋内でお待ちいただくスペースはございません。ご了承ください。

ユースチケット

29歳以下の方へのお得なチケットです。

(要登録)

定期会員券

発売開始日

年間会員券

2024年7月15日(月・祝)10:00am

[定期会員先行発売日: 2024年7月7日(日)10:00am]

シーズン会員券(SPRING)

2025年2月19日(水)10:00am

[定期会員先行発売日: 2025年2月13日(木)10:00am]