ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年4月定期公演プログラムについて ―2人のドイツ音楽の名指揮者が贈る ロマン派の名交響曲

2024年4月定期公演プログラムについて ―2人のドイツ音楽の名指揮者が贈る ロマン派の名交響曲

公演情報2024年2月20日

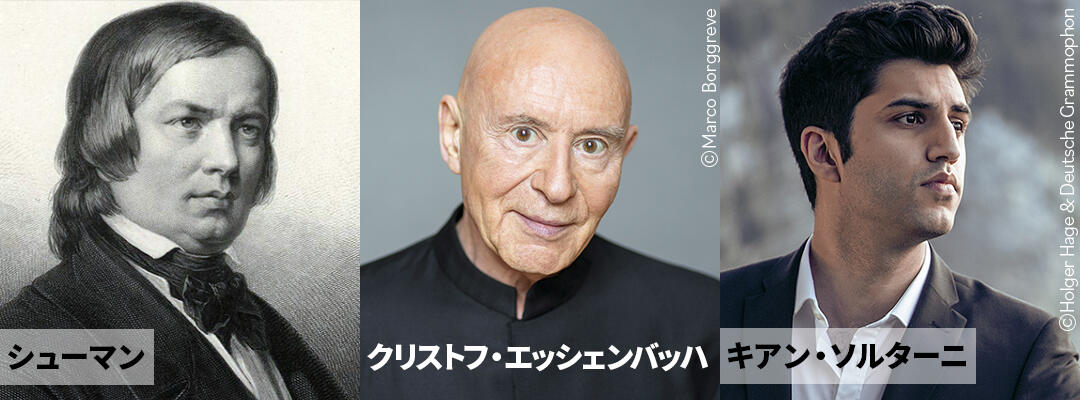

1939年生まれのマレク・ヤノフスキと、1940年生まれのクリストフ・エッシェンバッハ。ますます円熟味を増すドイツ音楽の名指揮者が相次ぎ登場する。それぞれのイメージを一語で表すなら、“剛”と“柔”ということになろうか。芸風は大きく異なるが、どちらも19世紀以前の伝統を今に伝える貴重な存在だ。巨匠のタクトによって、ロマン派の名交響曲がいっそうの輝きを放つ。

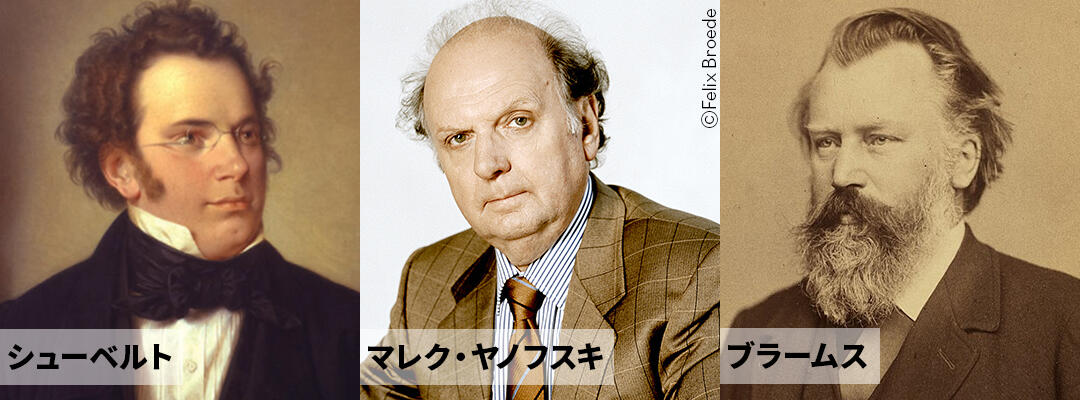

ヤノフスキがシューベルトとブラームスで浮かび上がらせるハ短調の悲劇性

絶対的存在として君臨するタイプの指揮者は、今やほとんどいなくなったが、[Aプログラム]を指揮するマレク・ヤノフスキは、そうしたオーラを放つ、数少ないうちの1人であろう。1時間近く前からリハーサル室にどっかりと腰を据え、ウォームアップする奏者の様子をじっと見つめる。1人1人のコンディションを品定めするかのようだ。指揮台に立つと、鋭い眼光に誰もが思わず居住まいを正したくなる。練習では時に激しい言葉が飛び交い、うまく行かないと、休憩中に我々事務方まで叱責を食らう。だがこうした厳しさも、音楽へのひたむきな愛と情熱ゆえであることを、皆が知っている。かつては広範なレパートリーを誇り、N響定期でメシアンやバーンスタインを指揮したこともあるヤノフスキだが、前回の共演の際、「この先はドイツの作品、中でも本当の傑作と呼べる19世紀のシンフォニーに的を絞り、自分が受け継いできた演奏スタイルを若い音楽家に伝えたい」と抱負を語っていた。

その言葉を受けて、今回のメインにはブラームス《交響曲第1番》をお願いした。鋭い子音を発するかのようなリズム、句読点をはっきりつけ、曲の構造を浮き彫りにする音楽作りで、ハ短調の持つ壮大な悲劇性を浮かび上がらせるだろう。

前半はシューベルト《交響曲第4番》。ブラームスと同じハ短調を主調としながら、《ミサ曲》などと同様、いかにもシューベルトらしい意表を突いた転調が繰り広げられる。かつてはベートーヴェン《運命》を意識した習作のような扱いを受けたこともあるが、もともとそうした方向を目指したわけではなく、本人が名付けた「悲劇的」の副題には、どうやら別の美意識が投影されているらしい。19歳の青年作曲家のあふれんばかりのパトスが、ロマン派の時代の本格的な到来を告げるかのようだ。

Aプログラム(NHKホール)

2024年4月13日(土)6:00pm

2024年4月14日(日)2:00pm

指揮 : マレク・ヤノフスキ

シューベルト/交響曲 第4番 ハ短調 D. 417「悲劇的」

ブラームス/交響曲 第1番 ハ短調 作品68

[Cプログラム]の《交響曲第7番》は、ブルックナーを得意とするエッシェンバッハが特に愛好する作品で、前々からN響とも演奏したいと望んでいた。

ワーグナーの死を悼んで書かれた第2楽章や、第3楽章のトリオのような、緩やかな部分の表情づけに、とりわけエッシェンバッハらしさが現れるのではないかと予想する。室内楽的とも言える密やかな息遣いに、聴き手は、彼が作品に寄せる心からの共感を感じ取ることになるはずだ。

Cプログラム(NHKホール)

2024年4月19日(金)7:30pm

2024年4月20日(土)2:00pm

指揮 : クリストフ・エッシェンバッハ

~ブルックナー生誕200年~

ブルックナー/交響曲 第7番 ホ長調

シューマンの《チェロ協奏曲》は、ソルターニが2018年に南西ドイツ放送交響楽団と共演した際の動画を視聴することができるが、エッシェンバッハの指揮に支えられ、のびのびと大胆に、歌心あふれるソロを聴かせる姿が印象的である。それから6年を経て、N響との演奏ではどのような変化が見られるか、楽しみに待ちたい。

《交響曲第2番》は、シューマンの精神的不調の最中に書かれたとされる。エッシェンバッハの言葉を借りれば「そんな状態の時だからこそ、書かずにいられなかった。結果的に生まれたのがこの曲」ということになる。彼によれば「信じられないほど美しいが、信じられないほど悲劇的でもある第3楽章において、シューマンの苦しみが真正面から表現されている」。エッシェンバッハに負けず劣らず、この曲をこよなく愛したバーンスタインも、それと同じようなことを言っていた。N響では、かつての桂冠名誉揮者サヴァリッシュが繰り返し取り上げていたことが思い出される。

シューマン尽くしのプログラム、オープニングには《歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲》を置いた。中世の伝説を題材とし、ワーグナーの《ローエングリン》によく似たストーリーを持つオペラそのものは、めったに上演されないが、〈序曲〉はしばしばコンサートピースとして取り上げられる。陰鬱なハ短調から喜ばしいハ長調へと至る道筋は、《交響曲第2番》の前触れにもなっている。

2024年4月13日(土)6:00pm

2024年4月14日(日)2:00pm

指揮 : マレク・ヤノフスキ

シューベルト/交響曲 第4番 ハ短調 D. 417「悲劇的」

ブラームス/交響曲 第1番 ハ短調 作品68

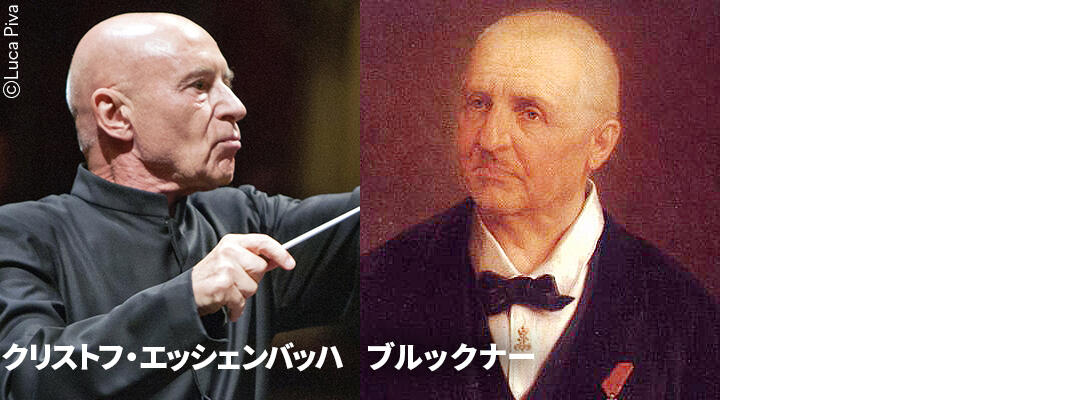

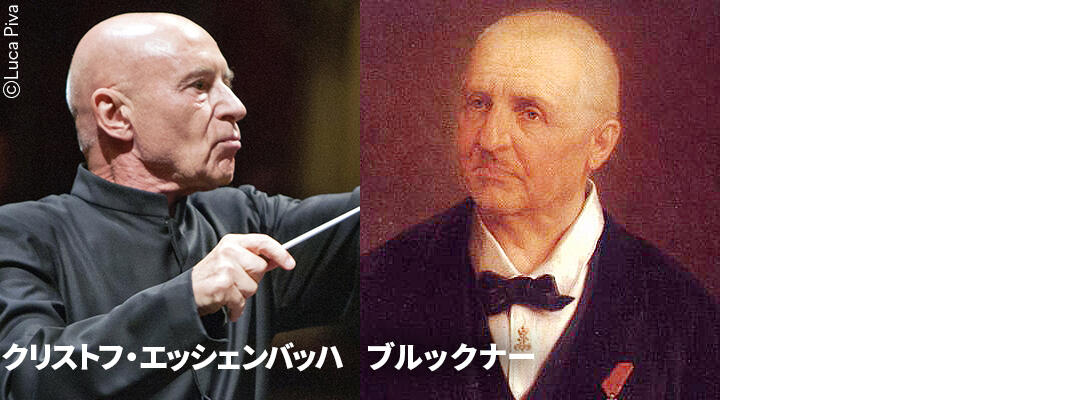

エッシェンバッハが1つ1つのフレーズをいとおしむブルックナー《第7番》

同じドイツ音楽でも、クリストフ・エッシェンバッハが指揮すれば、ヤノフスキとは全く異なった容貌を見せることになるだろう。リハーサルでは決して多くを語らず、もっぱら身振りと表情で、描きたい音楽の方向性を示す。少年のような瞳の輝きは、ピアニストとしてデビューした20代の頃から変わらない。骨董の目利きが掌で名器を愛でるように、1つ1つのフレーズをいとおしんで奏でる姿から、音楽することの喜びがにじみ出す。[Cプログラム]の《交響曲第7番》は、ブルックナーを得意とするエッシェンバッハが特に愛好する作品で、前々からN響とも演奏したいと望んでいた。

ワーグナーの死を悼んで書かれた第2楽章や、第3楽章のトリオのような、緩やかな部分の表情づけに、とりわけエッシェンバッハらしさが現れるのではないかと予想する。室内楽的とも言える密やかな息遣いに、聴き手は、彼が作品に寄せる心からの共感を感じ取ることになるはずだ。

Cプログラム(NHKホール)

2024年4月19日(金)7:30pm

2024年4月20日(土)2:00pm

指揮 : クリストフ・エッシェンバッハ

~ブルックナー生誕200年~

ブルックナー/交響曲 第7番 ホ長調

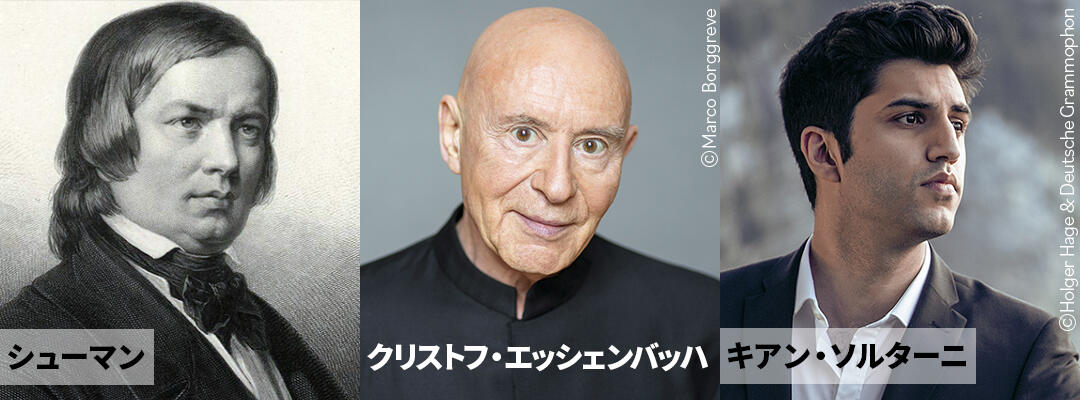

エッシェンバッハと追体験するシューマンの苦悩と喜び

若い演奏家の育成・サポートは、エッシェンバッハにとって、常に重要テーマの一つである。前回のフルート、スタティス・カラパノスに続き、今回も若いソリストとの共演を取り入れた。と言っても、[Bプログラム]に出演するキアン・ソルターニは今年32歳、既に世界の第一線で活躍している人気チェリストである。オーストリアでイラン人の音楽一家に生まれた彼は、ダニエル・バレンボイムがイスラエルとパレスチナの架け橋とすべく創設したウェスト・イースタン・ディヴァン管弦楽団で、首席チェリストを務めたこともある。シューマンの《チェロ協奏曲》は、ソルターニが2018年に南西ドイツ放送交響楽団と共演した際の動画を視聴することができるが、エッシェンバッハの指揮に支えられ、のびのびと大胆に、歌心あふれるソロを聴かせる姿が印象的である。それから6年を経て、N響との演奏ではどのような変化が見られるか、楽しみに待ちたい。

《交響曲第2番》は、シューマンの精神的不調の最中に書かれたとされる。エッシェンバッハの言葉を借りれば「そんな状態の時だからこそ、書かずにいられなかった。結果的に生まれたのがこの曲」ということになる。彼によれば「信じられないほど美しいが、信じられないほど悲劇的でもある第3楽章において、シューマンの苦しみが真正面から表現されている」。エッシェンバッハに負けず劣らず、この曲をこよなく愛したバーンスタインも、それと同じようなことを言っていた。N響では、かつての桂冠名誉揮者サヴァリッシュが繰り返し取り上げていたことが思い出される。

シューマン尽くしのプログラム、オープニングには《歌劇「ゲノヴェーヴァ」序曲》を置いた。中世の伝説を題材とし、ワーグナーの《ローエングリン》によく似たストーリーを持つオペラそのものは、めったに上演されないが、〈序曲〉はしばしばコンサートピースとして取り上げられる。陰鬱なハ短調から喜ばしいハ長調へと至る道筋は、《交響曲第2番》の前触れにもなっている。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年4月24日(水)7:00pm

2024年4月25日(木)7:00pm

指揮 : クリストフ・エッシェンバッハ

チェロ : キアン・ソルターニ

シューマン/歌劇「ゲノヴェーヴァ」 序曲

シューマン/チェロ協奏曲 イ短調 作品129

シューマン/交響曲 第2番 ハ長調 作品61

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年4月24日(水)7:00pm

2024年4月25日(木)7:00pm

指揮 : クリストフ・エッシェンバッハ

チェロ : キアン・ソルターニ

シューマン/歌劇「ゲノヴェーヴァ」 序曲

シューマン/チェロ協奏曲 イ短調 作品129

シューマン/交響曲 第2番 ハ長調 作品61

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]