- ホーム

- コンサート情報

- 定期公演 2024-2025シーズン

- Bプログラム

- 第2030回 定期公演 Bプログラム

※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。

※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。

ABOUT THIS CONCERT特徴

2025年1月Bプログラム 聴きどころ

どんな仕事でもキャリアの後半にさしかかると、新しいことにチャレンジするのが少し億劫になってくるものだ。ところがいざやってみると、新しい出会いがあったり、自分でも気づかなかった自身の可能性に気づいたりと、よい結果につながることがある。本日演奏される3作品はいずれもそれぞれの作曲家にとってキャリアの新しい1ページを開いたものばかり。「その人らしさ」がどんな風に音になっているかに注目しながら聞けば、きっと大いに楽しめるだろう。

(太田峰夫)

PROGRAM曲目

ムソルグスキー(リャードフ編)/歌劇「ソロチンツィの市」─「序曲」「ゴパック」

ソロチンツィは文豪ニコライ・ゴーゴリの生まれ故郷(現ウクライナ領ヴェルーイキ・ソローチンツィ)である。「ソロチンツィの市」は彼のデビュー作『ディカーニカ近郷夜話』(1831〜1832)所収の中篇小説で、若い男女の恋を中心に、ウクライナの風俗をロシア語でいきいきと描いている。

この物語をもとに歌劇を書く計画をモデスト・ムソルグスキー(1839〜1881)が立てたのは1874年夏のことだ。1月に初演された歌劇《ボリス・ゴドノフ》が好評だったことに気をよくしたのか、この年の彼はピアノ曲《展覧会の絵》など、重要な作品を立て続けに書いている。オペラの領域でも大作《ホヴァンシチナ》にとりかかっているが、重厚な歴史ものにかかりきりになるのを嫌い、陽気な内容のオペラも並行して作ることにした。そこで題材に選んだのが、かねてから敬愛していたゴーゴリの作品だったわけである。

作曲家の早すぎる死によってオペラは未完に終わったが、〈序曲〉と〈ゴパック〉は今日、アナトーリ・リャードフ(1855~1914)が管弦楽化したバージョンで聴くことができる。〈序曲〉はオペラ冒頭に演奏される民謡風の音楽で、3部形式からなる。〈ゴパック〉は2拍子のウクライナ舞曲だ。これを第3幕終曲として使うつもりだったのか、第1幕終曲として使うつもりだったのか、真相ははっきりしないが、少なくとも舞曲の出来に作曲家が満足していたことは、彼がこの曲のピアノ編曲を1880年に出版している事実からもうかがえよう。

(太田峰夫)

演奏時間:約8分

作曲年代:1874年8月〜1881年(未完)。リャードフによる管弦楽化は1881〜1903年

初演:1913年10月21日(ロシア旧暦8日)、モスクワ自由劇場、コンスタンティン・サラージェフ指揮モスクワ自由劇場による(A. リャードフ、V. カラトゥイギン、N. リムスキー・コルサコフ、J. サハノフスキイの補作)

バルトーク/ヴァイオリン協奏曲 第2番

「第3楽章はうまくいったと思う。これは実質上、第1楽章の自由な変奏だ(つまり君の上を行ったというわけだ、変奏曲を書いたのだから)。非常に輝かしく効果的で、新しい事柄も含まれている」。

1938年9月、ヴァイオリニストのゾルターン・セーケイにあてた手紙の中で、ベーラ・バルトーク(1881〜1945)は新作《ヴァイオリン協奏曲第2番》第3楽章について上のように述べている。彼の場合、ハンガリー語の親称「君(te)」で呼び合える音楽家仲間は限られていた。該当するのは作曲家のエルネー(エルンスト・フォン)・ドホナーニとゾルターン・コダーイ、指揮者のフリッツ・ライナー、ヴァイオリニストのヨーゼフ・シゲティ、それにセーケイくらい。20歳以上の年齢の差にもかかわらず、作曲家の信頼を勝ち得ていた点で、セーケイは数多いハンガリーの名演奏家のうちでもかなり例外的な存在だったと言うことができる。

そんな彼がバルトークに協奏曲の作曲を依頼したのは1936年8月のことだった。翌年1月に会った際、作曲家は単一楽章の「変奏曲」を書くアイデアを提示したが、ヴァイオリニストは伝統的な3楽章形式にこだわった。先の引用でバルトークが「君の上を行った」と書いているのは、まさにこのやりとりをふまえたものだ。実際、本作では両端楽章の照応関係に加え、第2楽章において変奏曲形式が用いられているのを確認できるだろう。バルトークなりの「古典回帰」の姿勢がうかがえる協奏曲の傑作である。

第1楽章はソナタ形式。冒頭主題はハンガリーの民俗舞曲「ヴェルブンコシュ」をふまえている。副次主題はシェーンベルクらの十二音技法を意識したものだろう。

第2楽章では自作主題をもとに6つの変奏が展開する。最後は主題の回想とともに、静かに終わる。

第3楽章は第1楽章の自由な変奏。エンディングには2つのバージョンがあるが、セーケイの希望でつくられた第2バージョン(今日一般に使用されるもの)では、独奏と管弦楽の協演で華やかに曲が閉じられる。

(太田峰夫)

演奏時間:約35分

作曲年代:1937年8月〜1938年12月31日作曲、1939年2月25日〜3月3日改訂

初演:1939年3月23日、アムステルダム・コンセルトヘボウにてゾルターン・セーケイの独奏、ウィレム・メンゲルベルク指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団による

ドヴォルザーク/交響曲 第8番 ト長調 作品88

「断片的で、副次的なものがじつにたくさん動き回っている。どれも上質で、音楽的に面白く、美しい。ただ、主要なものはない!」

アントニーン・ドヴォルザーク(1841〜1904)の《交響曲第8番》をはじめて聴いたときのブラームスの反応である。このハンブルク生まれの巨匠がドヴォルザークの才能を高く評価していたことはよく知られているが、厳格な構成美をもとめる彼の基準からすると、本作はどこかとりとめがない音楽のように聞こえたのだ。

じつのところ、まさにそのとりとめのなさにおいて、本作はドヴォルザークの新境地を示すものだった。主題を加工し、練り上げることに重きを置くドイツ語圏の考え方のちょうど逆をいくように、彼はここで新しい旋律をつぎつぎと繰り出し、いろどり豊かなパノラマを構築している。第1楽章を例にとれば、彼は展開部で用いた旋律を再現部ではほとんどふれずにすませており、全体としてややメドレー的ながらも、コンパクトな楽曲にまとめている。まさにそうした新しさが、伝統主義者ブラームスを戸惑わせたのだろう。ドイツ語圏の交響曲の伝統を強く意識してきたドヴォルザークが、あえて独自の方向性を示した点で、本作は彼のキャリアの中でも際立って重要な位置を占めるものと言うことができる。

初演は1890年2月2日にプラハで行われたが、興味深いのは、それから3か月もたたない同年4月24日に、国外での初演がロンドンで行なわれている点である。イギリスでのドヴォルザークの人気はかねてから高かったが、とりわけ本作はその独自性も手伝って、当初から好まれたようだ。楽譜が従来のようにベルリンのジムロック社からではなく、ロンドンのノヴェロ社から出版されているのも、こうした事態を反映してのものだったと考えられる。

第1楽章はソナタ形式。提示部は5つの主題を持つ。冒頭主題は主要主題群のひとつをなしており、展開部や再現部のはじめで効果的に用いられる。

第2楽章は緩徐楽章である。厳かな祈りの音楽(A)と、民俗的な奏楽(B)が交互に展開していき(ABA′B′)、最後はAの回想とともに終わる。

第3楽章は3部形式のワルツ楽章。中間部の主題はおそらくドヴォルザーク自身の1幕オペラ《頑固者たち》のアリア〈女は若く、男は年寄り〉からとられている。

第4楽章は3部形式の変奏曲。変奏主題は第1楽章主要主題と関連するものだろう。中間部では短調の副次主題が展開するが、やがてファンファーレを経て、主部が戻ってくる。

(太田峰夫)

演奏時間:約34分

作曲年代:1889年8月26日〜1889年11月8日

初演:1890年2月2日プラハ・ルドルフィヌムにてアントニーン・ドヴォルザーク指揮プラハ国民劇場管弦楽団による

[アンコール曲]

1/30:

バルトーク/44のヴァイオリン二重奏曲 から

第29曲「新年のあいさつ」[2]

第30曲「新年のあいさつ」[3]

1/31:

バルトーク/44のヴァイオリン二重奏曲 から

第28曲「悲しみ」

第1ヴァイオリン:郷古 廉

第2ヴァイオリン:長原幸太

「アントニーン・ドヴォルザーク」

ARTISTS出演者

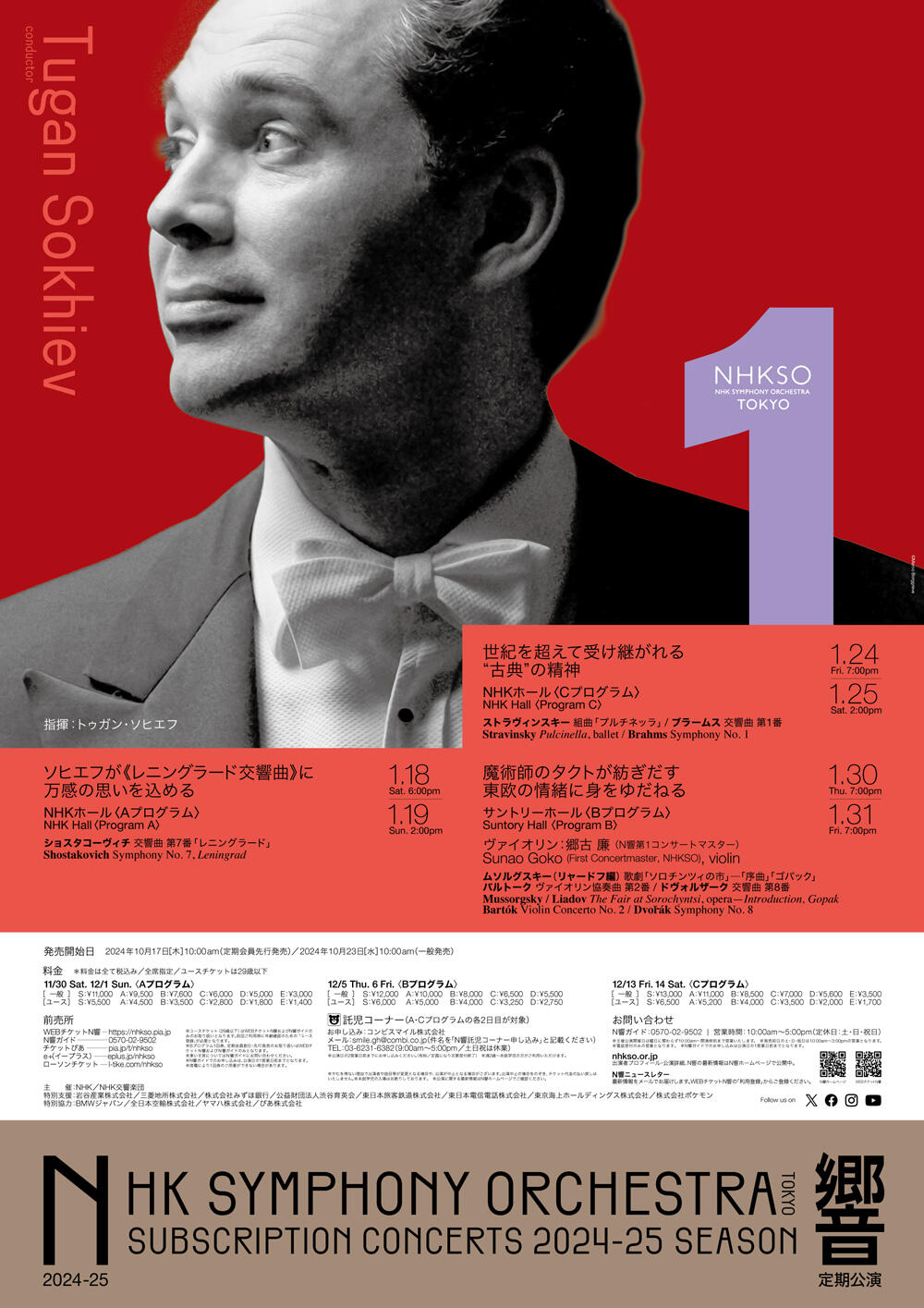

指揮トゥガン・ソヒエフ

指揮トゥガン・ソヒエフ

2025年もトゥガン・ソヒエフとともに、N響の新しい年が始まる。2008年を皮切りに客演を重ね、近年は格段に緊密な信頼関係のもと多彩な音楽冒険をくり広げている。2022年春にボリショイ劇場とトゥールーズ・キャピトル管弦楽団の音楽監督をともに辞任した彼が、N響の指揮台に3年ぶりに立ったのが2023年1月。翌年1月にもフランス、ロシア、ドイツの3様のプログラムを鮮明に実らせた。

ソヒエフはいま40代、コンサートにオペラに精力的な活躍を続けている。1977年にソヴィエト連邦下のウラジカフカスに生まれ、サンクトペテルブルク音楽院でイリヤ・ムーシン、ユーリ・テミルカーノフに指揮を学んだ。ロシア音楽でのパッションやダイナミズム、フランス音楽に顕著な洗練や色彩だけでなく、2010年代にベルリン・ドイツ交響楽団の首席指揮者も務めたように、独墺音楽の綿密な構築にも腕を揮(ふる)う。2023年11月にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、2024年11月にはミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とも来日した。

今シーズンもひき続き3つのプログラムを指揮。これまでN響と練り上げてきた作曲家を主として、ムソルグスキーとストラヴィンスキーでは初共演。ロシアや東欧出身の作曲家に重点を置くとともに、コロナ禍で叶(かな)わなかったブラームスの《交響曲第1番》にいよいよ臨む。熱く雄渾(ゆうこん)な年明けが期待される。

[青澤隆明/音楽評論家]

ヴァイオリン郷古 廉(N響第1コンサートマスター)

ヴァイオリン郷古 廉(N響第1コンサートマスター)

2013年ティボール・ヴァルガ国際ヴァイオリン・コンクール優勝ならびに聴衆賞・現代曲賞を受賞。現在、国内外で最も注目されている若手ヴァイオリニストのひとりである。

1993年生まれ。宮城県多賀城市出身。2006年第11回ユーディ・メニューイン青少年国際ヴァイオリンコンクールジュニア部門第1位(史上最年少優勝)。2007年12月のデビュー以来、各地のオーケストラと共演。共演指揮者にはゲルハルト・ボッセ、フランソワ・グザヴィエ・ロト、秋山和慶、井上道義、下野竜也、山田和樹、川瀬賢太郎などがいる。2017年より3年かけてベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲を演奏するシリーズにも取り組んだ。使用楽器は1682年製アントニオ・ストラディヴァリ「Banat」。個人の所有者の厚意により貸与される。2019年第29回出光音楽賞受賞。

NHK交響楽団ゲスト・コンサートマスターを経て、2024年4月にNHK交響楽団第1コンサートマスターに就任。ソリストとしてもたびたびN響に登場しており、2024年1月定期公演ではソヒエフの指揮のもと、モーツァルト《ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲》のヴァイオリン・ソロを務めた。

MOVIEムービー

2025年1月定期公演 Bプログラムについて

DOWNLOADダウンロード

料金

| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,500円 | 5,500円 |

| ユースチケット | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,250円 | 2,750円 |

※価格は税込です。

※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。

※この公演のお取り扱いは、WEBチケットN響およびN響ガイドのみです。

※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。

※券種により1回券のご用意ができない場合があります。

※当日券販売についてはこちらをご覧ください。

※未就学児のご入場はお断りしています。

ユースチケット

29歳以下の方へのお得なチケットです。

(要登録)

定期会員券

発売開始日

年間会員券

2024年7月15日(月・祝)10:00am

[定期会員先行発売日: 2024年7月7日(日)10:00am]

BROADCAST放送予定

NHK-FMN響演奏会

NHK-FMN響演奏会

「第2030回 定期公演 Bプログラム」

2025年2月 8日(土) 4:00PM~ 5:50PM

曲目:

ムソルグスキー(リャードフ編)/歌劇「ソロチンツィの市」─「序曲」「ゴパック」

バルトーク/ヴァイオリン協奏曲 第2番

ドヴォルザーク/交響曲 第8番 ト長調 作品88

指揮:トゥガン・ソヒエフ

ヴァイオリン:郷古 廉(N響第1コンサートマスター)

収録:2025年1月30日 サントリーホール