ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2025年12月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2025年12月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2025年9月30日

鮮やかに浮かびあがる情景―ツェムリンスキーの《人魚姫》

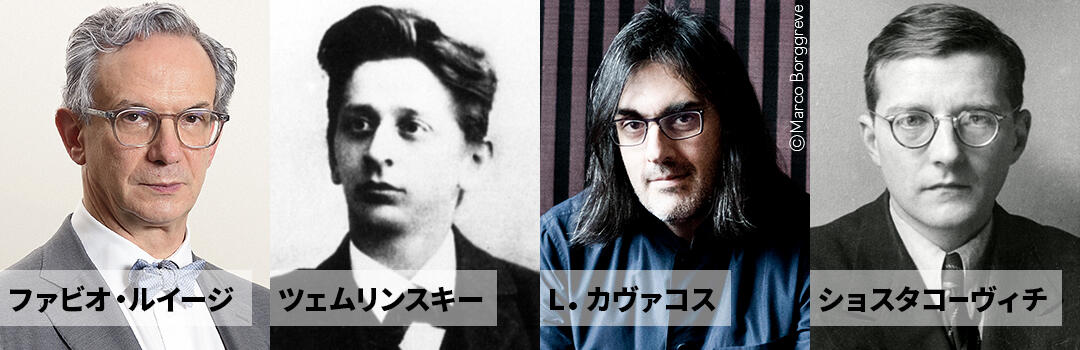

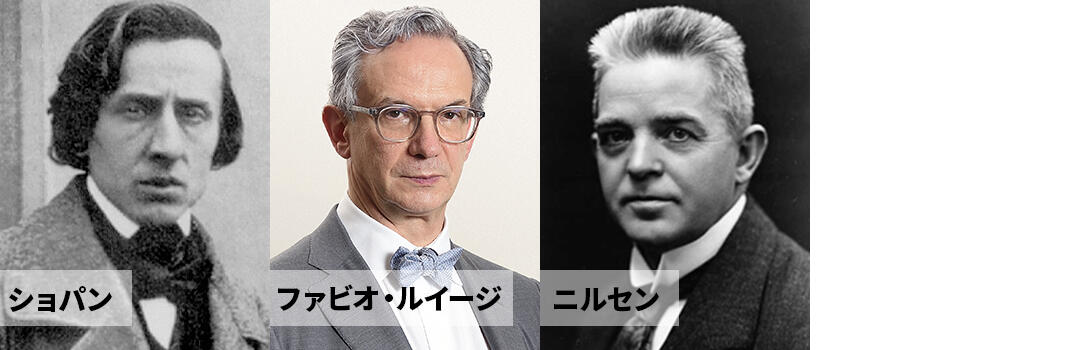

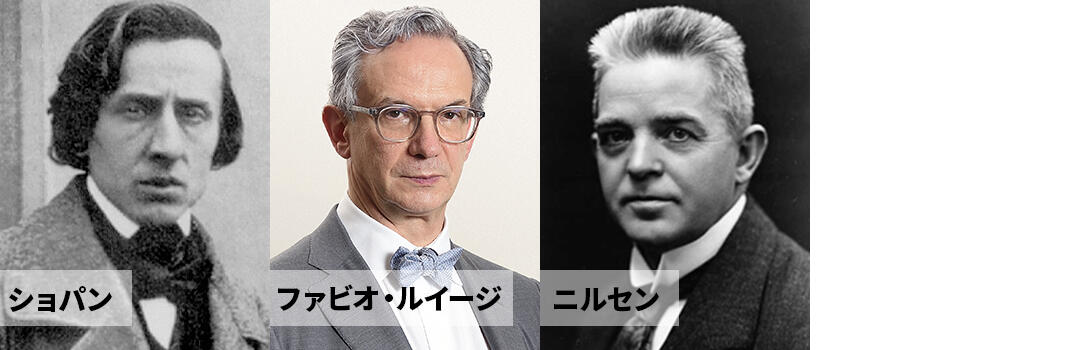

ファビオ・ルイージ最愛のレパートリーと言えば、R. シュトラウス《英雄の生涯》である。この曲は発表当時、「交響詩の究極の完成形」と評されたが、2人の野心的な作曲家が、これを乗り越えようと試みた。その成果が、シェーンベルク《ペレアスとメリザンド》、そして[Aプログラム]のツェムリンスキー《人魚姫》である。2曲は1905年1月、ウィーンで同時に初演された。昨年の《ペレアス》に続き、ルイージが《英雄の生涯》から生まれた“双子の作品”を取り上げる。ツェムリンスキーが題材にしたのは、今年没後150年を迎えるデンマークの童話作家、アンデルセンの有名な物語。王子に恋した人魚姫は、声と引き換えに人間の姿になるが、愛は報われず、王子は別の女性と結婚してしまう。失意のうちに泡となった人魚姫は、やがて空気の精に生まれ変わり、魂を得る道を歩んでいく。のちにマーラーの妻となるアルマに失恋したツェムリンスキーは、自らの境遇をこの物語に投影させたのだという。

ツェムリンスキーはこの曲で、後期ロマン派の標題音楽を、ブラームスが確立した絶対音楽の形式に当てはめようとした。だが本人は出来に満足できず、そのうちにスコアも散逸してしまう。長く幻の作品だったが、1984年に再演されて以来、各地で盛んに演奏されるようになった。それもそのはず、作曲家の自己評価とは裏腹に、情景が鮮やかに浮かぶチャーミングな音楽だ。

第2楽章にはもともと、人魚姫が海の魔女と取引する場面が含まれていたが、おそらく長過ぎるという理由で、初演の前にカットされてしまった。今回はこの部分を含めた長い版で演奏する。陰鬱な音楽が入ることで、直後に王子と再会する人魚姫のときめきが、より強く印象づけられることになる。

前半には、ギリシャ出身のレオニダス・カヴァコスを4年ぶりに迎える。哲学者のようなたたずまいで、常に何か思索するかのようにヴァイオリンを奏でるカヴァコス。今回も、技巧の確かさといった次元に留まらない幽遠の境地に、私たちを誘ってくれることだろう。

ショスタコーヴィチの傑作、《ヴァイオリン協奏曲第1番》は、没後50年にあたる今年、特に聴く機会が多かったが、現代屈指の名手による演奏は、その白眉と呼ぶべきものになりそうだ。

Aプログラム(NHKホール)

2025年11月29日(土)6:00pm

2025年11月30日(日)2:00pm

※12月定期公演Aプログラムは11月に開催します

指揮 : ファビオ・ルイージ

ヴァイオリン : レオニダス・カヴァコス

ショスタコーヴィチ/ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

ツェムリンスキー/交響詩「人魚姫」

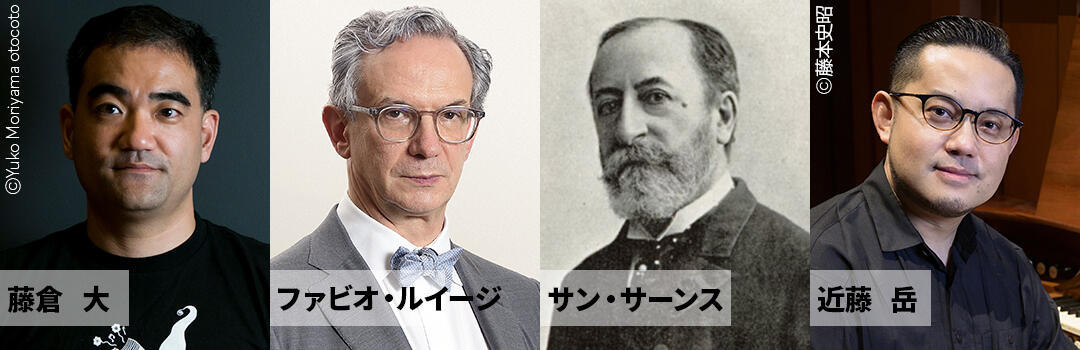

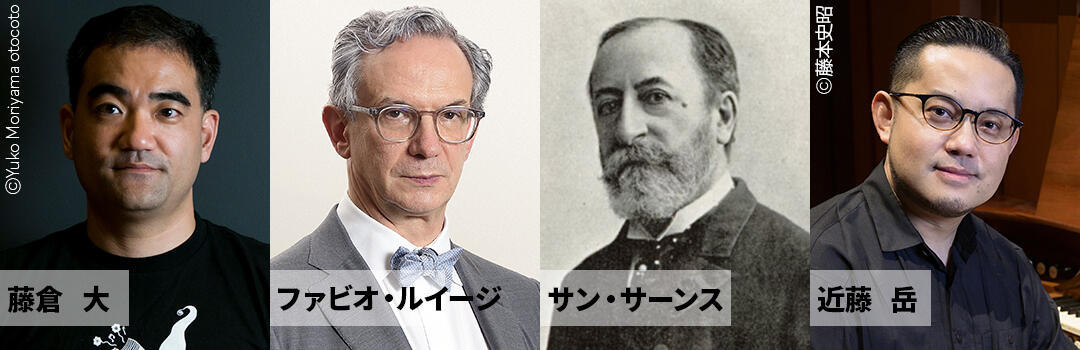

[Bプログラム]では、世界中から委嘱の依頼が絶えない人気作曲家、藤倉大の新作をお届けする。彼が心酔するピエール・ブーレーズの生誕100年を記念して、その思い出に捧げられる。

タイトルの《オーシャン・ブレイカー》は「砕ける波」といった意味だが、作曲者によると、これは波そのものではなく、「フラクタス」と呼ばれる波状の雲を指すらしい。重力から解放されたような音の浮遊感、流動性は、藤倉が一貫して追求してきたテーマであり、今回の作品も、その系譜に連なるものだろう。

波状の雲が刻々と形を変えるように、音のエネルギーが、楽器から楽器へと受け渡されていく。それぞれのパートに腕の見せ所があるという意味で、この曲は藤倉自身が言うように「オーケストラのための協奏曲」という側面も持っている。

完成したスコアをルイージに送ったところ、すぐに「大変興味深い作品」というポジティブな反応が返ってきた。世界初演の瞬間が待ち遠しい。

藤倉が志向する無重力のイメージは、しばしばドビュッシーの作風に例えられるが、革新をもたらしたと言われるブーレーズやドビュッシーの音楽も、フランスの伝統と無関係に生まれたわけではない。

19世紀ロマン派の時代に活躍したサン・サーンスは、保守の権化のように語られがちだが、近現代への扉を開いた功績を見逃してはなるまい。《交響曲第3番「オルガンつき」》では、定石通りの和声進行を超えた、自由な転調が繰り広げられる。オルガンやピアノ連弾など、多彩な音色を巧みにブレンドしながら、透明感のあるテクスチュアを生み出しているのも、特筆すべき点だ。藤倉作品と並べることで、聴きなじんだ名曲の新しさを再発見できるのではないか。オルガン独奏は、現在、横浜みなとみらいホールのホールオルガニストを務め、過去にもN響と同曲で共演している近藤岳が担う。

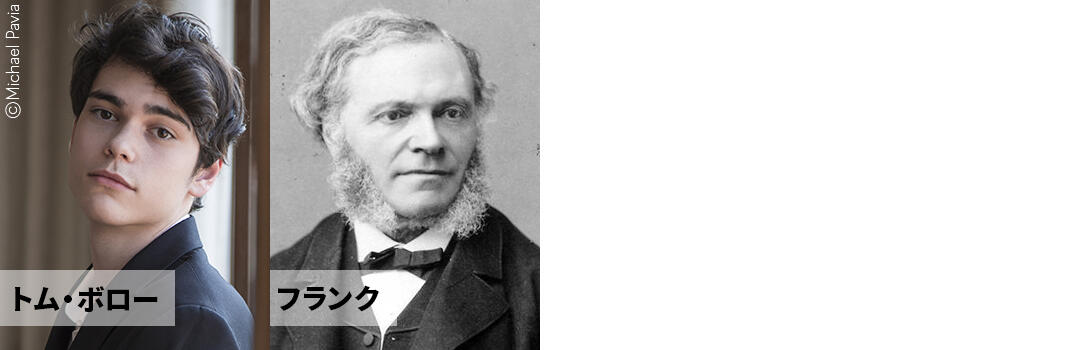

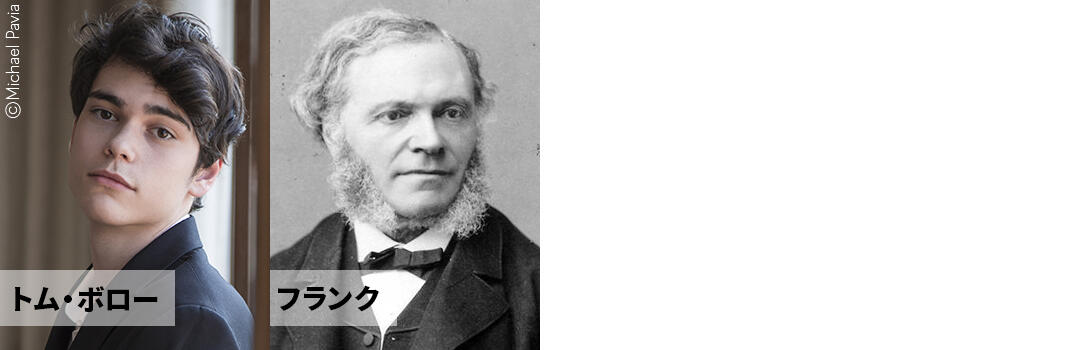

サン・サーンス同様、フランクも19世紀のパリで、長く教会オルガニストとして活躍した。円熟期の作である《交響的変奏曲》は、実質的にはピアノ協奏曲だが、ピアノはソリスティックな技巧の披歴というよりも、どちらかと言えば終始、内省的な音楽を奏でる。オーケストラとピアノの掛け合いが、オルガンのストップ操作による音色の切り替えを連想させるのも面白い。

滋味豊かな作品でありながら、15分強という短さのせいもあって、コンサートで演奏される機会は多くない。N響が演奏するのも38年ぶりのことである。トム・ボローは2000年生まれの新星。ルイージとはデンマーク国立交響楽団で共演歴がある。

2025年11月29日(土)6:00pm

2025年11月30日(日)2:00pm

※12月定期公演Aプログラムは11月に開催します

指揮 : ファビオ・ルイージ

ヴァイオリン : レオニダス・カヴァコス

ショスタコーヴィチ/ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 作品77

ツェムリンスキー/交響詩「人魚姫」

人気作曲家、藤倉大の新作をルイージの指揮で世界初演

[Bプログラム]では、世界中から委嘱の依頼が絶えない人気作曲家、藤倉大の新作をお届けする。彼が心酔するピエール・ブーレーズの生誕100年を記念して、その思い出に捧げられる。

タイトルの《オーシャン・ブレイカー》は「砕ける波」といった意味だが、作曲者によると、これは波そのものではなく、「フラクタス」と呼ばれる波状の雲を指すらしい。重力から解放されたような音の浮遊感、流動性は、藤倉が一貫して追求してきたテーマであり、今回の作品も、その系譜に連なるものだろう。

波状の雲が刻々と形を変えるように、音のエネルギーが、楽器から楽器へと受け渡されていく。それぞれのパートに腕の見せ所があるという意味で、この曲は藤倉自身が言うように「オーケストラのための協奏曲」という側面も持っている。

完成したスコアをルイージに送ったところ、すぐに「大変興味深い作品」というポジティブな反応が返ってきた。世界初演の瞬間が待ち遠しい。

藤倉が志向する無重力のイメージは、しばしばドビュッシーの作風に例えられるが、革新をもたらしたと言われるブーレーズやドビュッシーの音楽も、フランスの伝統と無関係に生まれたわけではない。

19世紀ロマン派の時代に活躍したサン・サーンスは、保守の権化のように語られがちだが、近現代への扉を開いた功績を見逃してはなるまい。《交響曲第3番「オルガンつき」》では、定石通りの和声進行を超えた、自由な転調が繰り広げられる。オルガンやピアノ連弾など、多彩な音色を巧みにブレンドしながら、透明感のあるテクスチュアを生み出しているのも、特筆すべき点だ。藤倉作品と並べることで、聴きなじんだ名曲の新しさを再発見できるのではないか。オルガン独奏は、現在、横浜みなとみらいホールのホールオルガニストを務め、過去にもN響と同曲で共演している近藤岳が担う。

サン・サーンス同様、フランクも19世紀のパリで、長く教会オルガニストとして活躍した。円熟期の作である《交響的変奏曲》は、実質的にはピアノ協奏曲だが、ピアノはソリスティックな技巧の披歴というよりも、どちらかと言えば終始、内省的な音楽を奏でる。オーケストラとピアノの掛け合いが、オルガンのストップ操作による音色の切り替えを連想させるのも面白い。

滋味豊かな作品でありながら、15分強という短さのせいもあって、コンサートで演奏される機会は多くない。N響が演奏するのも38年ぶりのことである。トム・ボローは2000年生まれの新星。ルイージとはデンマーク国立交響楽団で共演歴がある。

Bプログラム(サントリーホール)

2025年12月4日(木)7:00pm

2025年12月5日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : トム・ボロー*

オルガン : 近藤 岳

藤倉 大/管弦楽のためのオーシャン・ブレイカー~ピエール・ブーレーズの思い出に~(2025)[NHK交響楽団委嘱作品/世界初演]

フランク/交響的変奏曲*

サン・サーンス/交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

100年近い歴史を持つこのコンクールは、言うまでもなく世界有数の知名度とステイタスを誇り、その優勝者は、国際的に注目を浴びる存在へと、一気に躍り出る。N響との共演は、本格的なキャリアの出発点になるだろう。我々にとっても、新しいスターをいち早く紹介できる大切な機会である。今年はどんな才能と出会えるのか、楽しみである。

後半は、ニルセンの《交響曲第4番》。「不滅(The Inextinguishable)」というタイトルは、直訳すると「消すことができないもの」という意味になる。第1次大戦下、ニルセンの祖国デンマークがドイツに中立を侵され、苦境に陥っていた頃に作曲された。

ニルセンにとって、困難な状況の中で「決して消し去ることができないもの」とは、止まることのない生のエネルギーであり、そのような「生命」を直接的に表現するのが「音楽」なのだという。

終盤に現れる2組のティンパニがこの曲のハイライトだが、これは生命を脅かす外からの脅威なのか、それとも内から湧き上がってくる生の衝動なのか。おそらくどちらの解釈も可能だろうが、コンクール覇者のみずみずしいショパンを聴いた後では、汲めども尽きぬ生命力の象徴として、響いてくるような気がする。音楽も、それに身を捧げる者も「決して消し去ることができないもの」であるに違いない。

2025年12月4日(木)7:00pm

2025年12月5日(金)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : トム・ボロー*

オルガン : 近藤 岳

藤倉 大/管弦楽のためのオーシャン・ブレイカー~ピエール・ブーレーズの思い出に~(2025)[NHK交響楽団委嘱作品/世界初演]

フランク/交響的変奏曲*

サン・サーンス/交響曲 第3番 ハ短調 作品78 「オルガンつき」

新しいスターをいち早く紹介―ショパン国際ピアノコンクールの優勝者が登場

[Cプログラム]では、5年に1度開催されるショパン国際ピアノコンクールの優勝者をソリストに迎える。N響はこれまでにも、ユリアンナ・アヴデーエワ、チョ・ソンジン、ブルース・リウといった歴代の覇者たちと、コンクールの直後に共演してきた。100年近い歴史を持つこのコンクールは、言うまでもなく世界有数の知名度とステイタスを誇り、その優勝者は、国際的に注目を浴びる存在へと、一気に躍り出る。N響との共演は、本格的なキャリアの出発点になるだろう。我々にとっても、新しいスターをいち早く紹介できる大切な機会である。今年はどんな才能と出会えるのか、楽しみである。

後半は、ニルセンの《交響曲第4番》。「不滅(The Inextinguishable)」というタイトルは、直訳すると「消すことができないもの」という意味になる。第1次大戦下、ニルセンの祖国デンマークがドイツに中立を侵され、苦境に陥っていた頃に作曲された。

ニルセンにとって、困難な状況の中で「決して消し去ることができないもの」とは、止まることのない生のエネルギーであり、そのような「生命」を直接的に表現するのが「音楽」なのだという。

終盤に現れる2組のティンパニがこの曲のハイライトだが、これは生命を脅かす外からの脅威なのか、それとも内から湧き上がってくる生の衝動なのか。おそらくどちらの解釈も可能だろうが、コンクール覇者のみずみずしいショパンを聴いた後では、汲めども尽きぬ生命力の象徴として、響いてくるような気がする。音楽も、それに身を捧げる者も「決して消し去ることができないもの」であるに違いない。

Cプログラム(NHKホール)

2025年12月12日(金)7:00pm

2025年12月13日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : エリック・ルー(第19回ショパン国際ピアノコンクール優勝者)

ショパン/ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

ニルセン/交響曲 第4番 作品29 「不滅」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2025年12月12日(金)7:00pm

2025年12月13日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : エリック・ルー(第19回ショパン国際ピアノコンクール優勝者)

ショパン/ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 作品21

ニルセン/交響曲 第4番 作品29 「不滅」

12月12日(金)、13日(土)Cプログラムは、かねてより第19回ショパン国際ピアノコンクールの優勝者がソリストとして登場することをお知らせしていましたが、10月21日未明(現地時間)に発表された同コンクールの最終結果を受け、優勝者のエリック・ルーがN響定期公演に登場し、ショパン《ピアノ協奏曲第2番》を披露することが決定しました。

詳細はこちらをご覧ください。

第19回ショパン国際ピアノコンクール優勝のエリック・ルー、12月定期公演Cプログラムでファビオ・ルイージ指揮N響と共演!

詳細はこちらをご覧ください。

第19回ショパン国際ピアノコンクール優勝のエリック・ルー、12月定期公演Cプログラムでファビオ・ルイージ指揮N響と共演!

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]