ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 「NHK交響楽団 ヨーロッパ公演2025」レポート

「NHK交響楽団 ヨーロッパ公演2025」レポート

お知らせ2025年7月 4日

2025年5月、マーラー・フェスティバル(アムステルダム)にて。首席指揮者 ファビオ・ルイージ

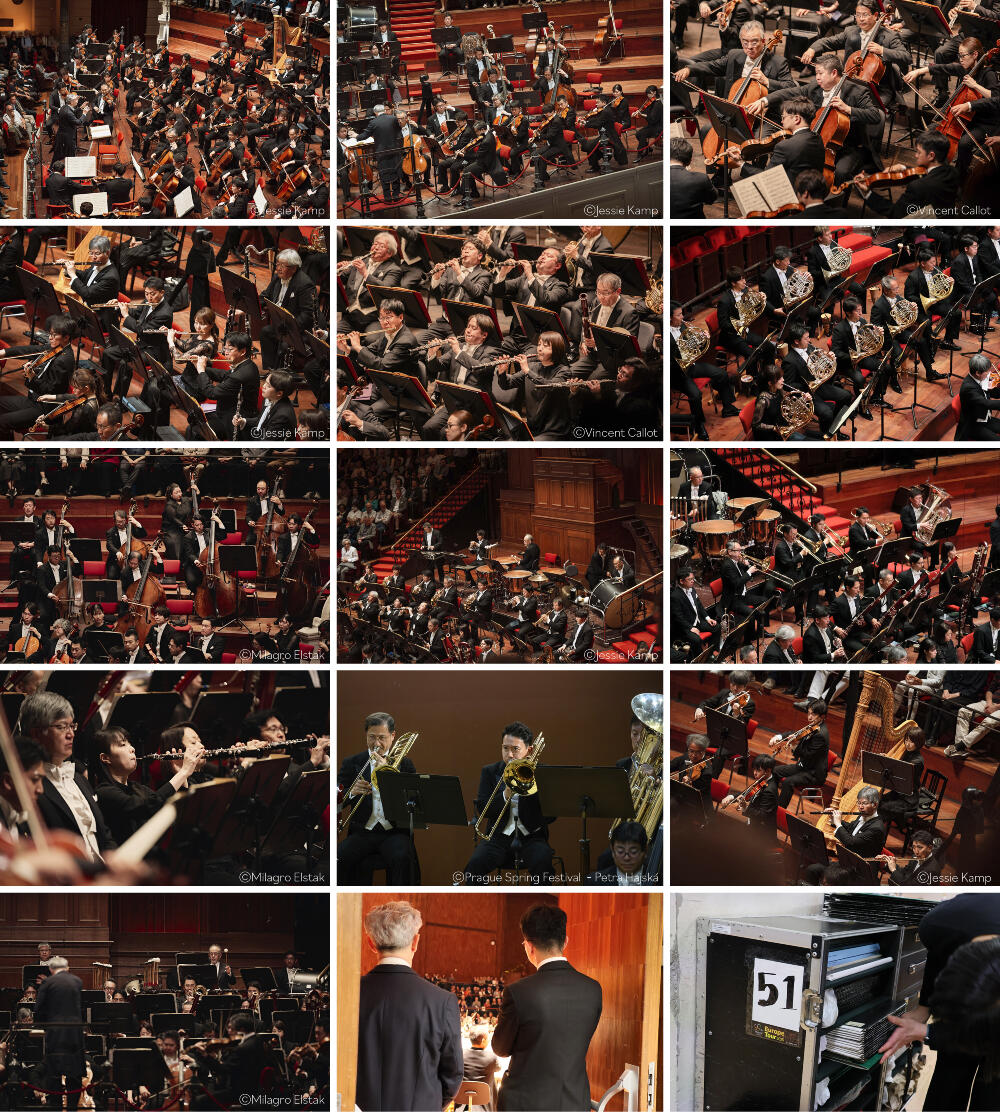

5年ぶりとなった今回のヨーロッパ・ツアーは、私たちにとって特別に意義深いものでした。それは、首席指揮者ファビオ・ルイージとは初めての本場の地を巡る旅であり、全8公演中5 公演は、当地の著名な音楽祭にゲストとして招かれた大変栄誉ある舞台だったからです。中でも世界有数のオーケストラとともに出演したアムステルダムでの「マーラー・フェスティバル」は、N響の存在感を示すまたとない機会でした。おかげさまでマーラーの《交響曲第3番》と《第4番》の演奏には盛んなスタンディング・オベーションが送られ、現地のメディアにも驚きと賞賛をもって迎えられました。また、ヴァイオリニストの諏訪内晶子さんら著名なソリストとの共演にも各地で喝采が起こり、ツアーは全てがほぼ満席、大成功のうちに終えることができたと考えています。このツアーに先立って、多くの皆様からご支援や励ましのお言葉を頂き、誠にありがとうございました。N響は来年2026年に創立100年を迎えます。このようにN響の演奏が海外で評価を受け、存在感を示すまでに至ったのも、長きにわたる先人たちの努力や共演した優れた音楽家の助力、それに何よりも私たちを支えて下さった支援者やお客様のおかげです。N響は、これからも皆様により良い演奏をお届けし、日本の音楽芸術の発展と世界発信に力を尽くして参ります。今後も変わらぬご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

公益財団法人NHK交響楽団

理事長 中野谷公一

「マーラー・フェスティバル2025」ハイライト動画

「マーラー・フェスティバル2025」でのマーラー《交響曲第3番》《交響曲第4番》

(コンセルトヘボウの公式YouTubeより)

(コンセルトヘボウの公式YouTubeより)

助成

協賛

公演レポート

アントワープ ▼

アムステルダム(1日目、2日目) ▼

ウィーン ▼

プラハ ▼

ドレスデン(1日目、2日目) ▼

インスブルック ▼

ツアーを終えて ▼

5月9日(金)|ベルギー・アントワープ

エリーザベト王妃ホール

首席指揮者ファビオ・ルイージとめぐる初めてのヨーロッパ・ツアーは、ベルギーのアントワープから始まりました。「世界一美しい駅」とも言われるアントワープ中央駅のすぐそばにある、エリーザベト王妃ホールには多くの聴衆が訪れました。名匠ルドルフ・ブフビンダーのグリーグ《ピアノ協奏曲》で幕を開けたコンサートは、イン・ファンの深くつややかな歌声に導かれてマーラー《交響曲第4番》が終わると、ブラボーの声が飛び交い客席は大いに沸き立ちました。グリーグ/ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

マーラー/交響曲 第4番 ト長調*

ピアノ:ルドルフ・ブフビンダー

ソプラノ:イン・ファン*

[ソリスト・アンコール]

グリュンフェルト/ウィーンの夜会 作品56

ピアノ:ルドルフ・ブフビンダー

【左】エリーザベト王妃ホール 【中央】ホールと同じ広場にあるアントワープ中央駅 【右】サマータイムのヨーロッパは、開演時刻の午後8時前にまだこの明るさ

【上】ツアー最初の曲はブフビンダーの独奏でグリーグ《ピアノ協奏曲》 【下左】マーラー《第4番》のソプラノ、イン・ファン 【下右】終演後、スタンディングの大きな拍手が送られた

5月11日(日)|オランダ・アムステルダム

コンセルトヘボウ 大ホール

1920年に始まり、今回が史上3回目の開催となるマーラー・フェスティバル。参加する世界最高峰のオーケストラがマーラーの交響曲を順番に演奏します。この日N響が担ったのは、「世界一長大な交響曲」として一時期ギネスブックに認定されていたほどの大編成で、演奏者に高い技量を求めることで知られる《交響曲第3番》です。前日の10日にベルギーからオランダへ移動し、現地の合唱団との練習を経て、迎えた本番当日。気迫のこもったオーケストラの演奏に、オレシア・ペトロヴァの陰影に富むドラマティックな歌声が加わります。ルイージの情熱的かつ繊細な指揮にドライブされて最後の6楽章が終わると、満席の会場はスタンディング・オベーションとともに大きな歓声と指笛が飛び交い、熱狂に包まれました。

〈マーラー・フェスティバル2025〉

マーラー/交響曲 第3番 ニ短調

メゾ・ソプラノ:オレシア・ペトロヴァ

女声合唱:オランダ放送合唱団

児童合唱:オランダ児童合唱団

【左】 コンセルトヘボウの正面には、マーラーの横顔が描かれたフェスティバルの垂れ幕 【右】客席をぐるりと囲む作曲家の名前が入ったプレートの中で、1階席中央にゆかりのマーラーの名前が輝く

【上】地元のオランダ放送合唱団(女性合唱)とオランダ児童合唱団がオーケストラの左後方から歌声を聴かせた 【下左】5月定期公演の同曲でもソロを担ったオレシア・ペトロヴァ(メゾ・ソプラノ)が登場 【下右】作品のクライマックスに向けてステージも客席も集中が極まる

【左】本番直前の舞台袖は静かな緊張感が漂う 【中央】バンダのポストホルン(長谷川智之)はステージ後方に位置する2階客席廊下から音を届けた 【右】終演後の楽屋で、金管楽器の各首席奏者たち(左から、今井仁志[ホルン]、古賀光[トロンボーン]、菊本和昭[トランペット])

5月12日(月)|オランダ・アムステルダム

コンセルトヘボウ 大ホール

N響は2020年のヨーロッパ・ツアーでもコンセルトヘボウを訪れています。この時の演奏を聴いたフェスティバルのディレクターからオファーを受けて、今回の「マーラー・フェスティバル」出演が実現しました。この日は、世界的バリトンのマティアス・ゲルネを迎えて《こどもの不思議な角笛》で始まりました。《交響曲第4番》の最後の一音がホールの静謐の中に溶け込み、マエストロのタクトが下りると、息をのんでいた客席から万雷の拍手が送られました。2日間にわたるN響の公演は、いずれもチケット完売の盛況ぶり。さらに「マーラー・ナイト」と題した公園でのパブリック・ビューイングや、現地放送局の生放送、ストリーミングでのリアルタイム配信とアーカイブ配信を通じて、演奏の感動が広く共有されました。

「マーラー・フェスティバル」のN響公演の模様は、後日NHKでもテレビ放送される予定です。

〈マーラー・フェスティバル2025〉

マーラー/こどもの不思議な角笛─「トランペットが美しく鳴り響くところ」*「浮世の生活」*「原光」*「死んだ鼓手」*「少年鼓手」*

マーラー/交響曲 第4番 ト長調**

バリトン:マティアス・ゲルネ*

ソプラノ:イン・ファン**

【左】マティアス・ゲルネ(バリトン)の豊かな歌声がホールを満たす 【右】終演後、満場のスタンディング・オベーションを受ける、ルイージ、イン・ファン(ソプラノ)、N響メンバーたち

コンセルトヘボウ近くの公園では、両日リアルタイムのパブリック・ビューイングが行われた

5月14日(水)|オーストリア・ウィーン

ウィーン・コンツェルトハウス 大ホール

オランダから向かった次の公演地はオーストリア。音楽の都ウィーンでも有数の歴史あるホールとして知られる美しいウィーン・コンツェルトハウスに、N響の演奏が5年ぶりに響きました。マーラーゆかりの地での《交響曲第4番》は、ツアー前半の折り返しにふさわしい一夜に。満席の会場から贈られた温かい拍手が、オーケストラにとっても忘れがたい思い出となりました。グリーグ/ピアノ協奏曲 イ短調 作品16

マーラー/交響曲 第4番 ト長調*

ピアノ:ルドルフ・ブフビンダー

ソプラノ:イン・ファン*

ウィーン・コンツェルトハウス外観と客席に向かう大階段

【左】当日の直前リハーサルを和やかに終える 【右】開場間際まで舞台上で音を出すメンバーの姿も

【上左】拍手に応えるルドルフ・ブフビンダー(ピアノ) 【上右】首席指揮者ファビオ・ルイージ 【下】マーラー《第4番》は調弦を変えたヴァイオリンのソロがある。持ち替えの演奏を担ったコンサートマスター郷古とマエストロが互いをたたえ合う

5月15日(木)|チェコ・プラハ

ルドルフィヌム ドヴォルザーク・ホール

ウィーン公演の翌日、バスに5時間以上揺られて到着したのはチェコ・プラハです。N響がこの地を訪れるのは実に42年ぶりのこと。開催80回目を迎えた歴史ある「プラハの春 音楽祭」の招待を受けて実現しました。メンバーは長距離移動の疲れも見せず、夕方から今回のツアーで初めて披露する3作品のゲネプロに臨みます。そして夜8時にコンサートが開演。美しい会場のルドルフィヌムは満席のお客様の親密な空気にあふれ、最後のブラームス《交響曲第4番》が終わると惜しみない拍手とブラボーの声援が送られました。〈プラハの春 音楽祭〉

武満 徹/3つの映画音楽

ベルク/ヴァイオリン協奏曲

ブラームス/交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ヴァイオリン:諏訪内晶子

[オーケストラ・アンコール]

ベートーヴェン/交響曲 第8番 ヘ長調 作品93―第2楽章

【左】会場から道1本をへだててヴルタヴァ川(ドイツ語でモルダウ)が流れる。右奥の丘の上にそびえるのがプラハ城 【右】夜8時過ぎのルドルフィヌム。音楽祭のシンボル色のブルーで飾られている

【上】本ツアー初登場の諏訪内晶子を独奏に迎えベルク《ヴァイオリン協奏曲》を披露 【下左】ステージ後方のお客様の拍手にも応える 【下右】公演に先立って記者会見が行われた(左:諏訪内晶子、右:ファビオ・ルイージ)

5月17日(土) |ドイツ・ドレスデン

聖母教会

チェコから移動し、つづいて訪れたのはドイツ・ドレスデン。「ドレスデン音楽祭」の招聘を受け2日間にわたり公演を行いました。音楽祭の「プレ・オープニング・コンサート」となった1日目は、街のシンボルともいえる聖母教会が会場です。ドームが美しいこの教会は第2次世界大戦の爆撃で崩壊し、2005年に再建されたという歴史をもちます。祭壇の前に設けられたステージでは、ベルクが「ある天使の思い出に」捧げた《ヴァイオリン協奏曲》を諏訪内晶子の独奏でお届けし、「愛」を今年のテーマに掲げた音楽祭に寄り添いました。

〈ドレスデン音楽祭〉

武満 徹/3つの映画音楽

ベルク/ヴァイオリン協奏曲

ブラームス/交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ヴァイオリン:諏訪内晶子

[オーケストラ・アンコール]

ベートーヴェン/交響曲 第8番 ヘ長調 作品93―第2楽章

【上】崩壊前の石材も使って再建された聖母教会 【下左】教会がある広場に楽器トラックを停めて搬入が行われた 【下右】教会の地下聖堂がこの日の楽屋

【上左】武満《3つの映画音楽》。客席とステージがとても近い 【上右】客席の中を通って舞台へ(左:ファビオ・ルイージ、右:諏訪内晶子) 【下】教会の天井ドームまで吹き抜ける広い空間にオーケストラの音が響きわたる

5月18日(日)|ドイツ・ドレスデン

文化宮殿 コンサートホール

ドレスデン公演2日目、N響が「ドレスデン音楽祭」のオープニングを華やかに飾りました。地元放送局によるラジオ生中継も行われる中、音楽祭の芸術監督を務めるヤン・フォーグラー氏がソリストとして登場し、ハイドン《チェロ協奏曲第1番》で幕を開けました。続いて演奏されたマーラー《交響曲第4番》は、今回のツアーを通じて4回目の披露。ソプラノのイン・ファンとともに、文化宮殿を埋め尽くした聴衆を魅了しました。〈ドレスデン音楽祭〉

ハイドン/チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 Hob. VIIb-1

マーラー/交響曲 第4番 ト長調*

チェロ:ヤン・フォーグラー

ソプラノ:イン・ファン*

[ソリスト・アンコール]

バッハ/無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009―「サラバンド」

チェロ:ヤン・フォーグラー

文化宮殿。ステージを囲む客席でオープニング・コンサートの幕開けを待つ聴衆

【左】ヤン・フォーグラー(チェロ) 【右】終演後、4公演をともにしたイン・ファンと(左から、長原幸太、ファビオ・ルイージ、イン・ファン、郷古廉)

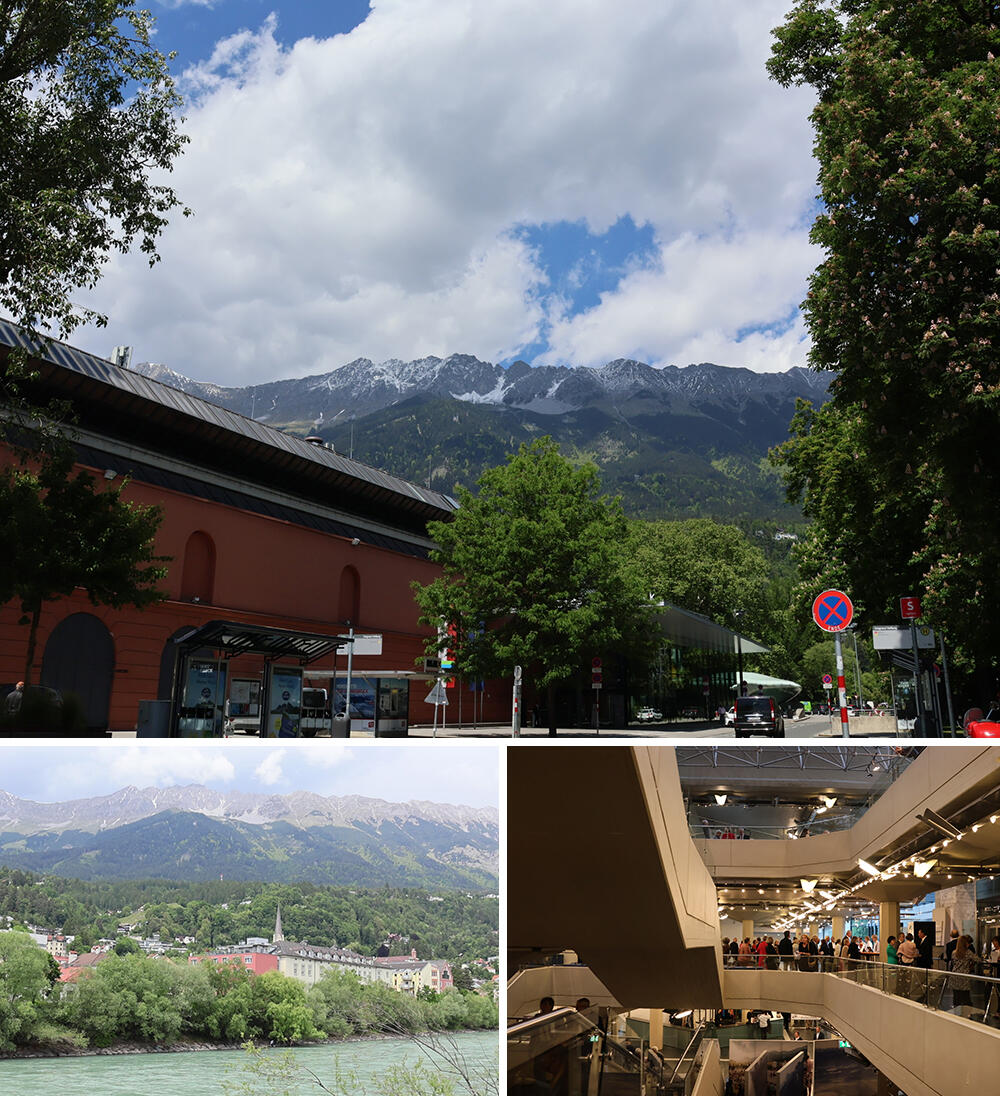

5月20日(火)|オーストリア・インスブルック

コングレス・インスブルック チロル・ホール

N響ヨーロッパ公演の最後となる8公演目は、再びオーストリアに戻り、チロル州の州都インスブルックで行われました。会場は雪をいただくアルプスの山々をのぞむコングレス・インスブルック チロル・ホールです。ブラームス《交響曲第4番》の終演後には、集まったお客様から温かく力強い拍手がオーケストラに送られ、2週間にわたるN響ヨーロッパ公演が幕を閉じました。武満 徹/3つの映画音楽

ベルク/ヴァイオリン協奏曲

ブラームス/交響曲 第4番 ホ短調 作品98

ヴァイオリン:諏訪内晶子

[オーケストラ・アンコール]

ベートーヴェン/交響曲 第8番 ヘ長調 作品93―第2楽章

【上】コングレス・インスブルック 【下左】インスブルックの地名の由来でもあるイン川が会場のすぐ近くを流れる 【下右】チロル・ホールに集まったお客様は思い思いに開演までの時間を過ごす

【上】ブラームス《交響曲第4番》 【下左】3公演をともにした諏訪内晶子とのベルク《ヴァイオリン協奏曲》 【下右】ツアー最後の拍手に応える

ツアーを終えて

今回のツアーは、史上稀に見る成功だったと思う。有名な音楽祭から相次ぎ招待を受けたこと、理想的な響きの会場で、得意のマーラーとブラームスを演奏できたこと、無理のないスケジュールが組めたことなど、様々な要因がプラスに作用して、メンバーの士気と集中力は最後まで途切れることがなかった。中でもマーラー・フェスティバルの《第3番》は、長年N響の実演に接してきた筆者がベスト1と評したくなるような、神がかった演奏だった。長大なソロを吹くトロンボーンの古賀光、ポストホルンの長谷川智之をはじめ、急所難所がことごとく決まり、その度に私は、隣に座っていたルイージの奥さんと目配せして、喜びを分かち合ったものだ。

コンセルトヘボウは、マーラー自身が初演の指揮をした由緒あるコンサートホール。独特の緊張感が漂う大舞台で、このような最高のパフォーマンスを成し遂げた仲間を、心から誇りに思う。

客席も大いに盛り上がり、終演後には周囲から最大級の賛辞をもらったが、ある新聞批評に「無名のオーケストラ」「誰もがネットで検索した」と書かれたのには脱力した。記事を掲載した新聞を私も検索してみたが、オランダでは定評のある大手のようだ。共演するアーティストたちから、世界トップ・レヴェルと評されることも多いN響だが、一般の認知度がこの程度だとしたら、国際的な存在感を今以上に高めていかねばならないと、痛切に感じた次第である。

批評の多くは、力強さや技術の確かさを褒めていたが、中には「各部分がバラバラの絵のよう」という手厳しい指摘もあった。悔しいが一理ある。これはN響を含めた日本のオーケストラの課題であろう。滞在中に聴いたドレスデン・シュターツカペレが、小節線を意識させずに大きなうねりを生み出していく様子を目の当たりにして、そこには個性の違いと言って片づけられない何かがあると感じたのも、事実である。

とはいえ、ツアーを経験して、N響のアンサンブルは確実に進化した。管と弦の調和、弱音への意識づけなど、帰国後の演奏は明らかに一皮むけた感じがする。更に上を目指すためにも、また再度ネット検索されないためにも、次のツアーを早く実現しなければと決意を新たにしている。

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]