※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。

※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。

ABOUT THIS CONCERT特徴

2025年10月Cプログラム 聴きどころ

今回はオール・ブラームス・プログラム、ブラームス一色である。もちろん、「一色」というのは言葉のあやでしかない。《ピアノ協奏曲第2番》と《交響曲第3番》。ふたつの大作に耳を傾けてみよう。オーケストレーションは保守的と言われがちなブラームスだが、どちらも決してべったりと塗りつぶされた単色の世界ではないと、すぐに気がつくはずだ。派手さは確かにないかもしれない。だが、明暗や濃淡の繊細な変化に満ちたその音楽には、この作曲家にしか出せない独特の色調がある。

無数のグラデーションを持つ「ブラームス色」──じつに味わい深い。

(池上健一郎)

PROGRAM曲目

ブラームス/ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

ヨハネス・ブラームス(1833~1897)にとって、ピアノ協奏曲は、同じく大規模なオーケストラを扱うという意味で、交響曲と切っても切り離せないジャンルであった。《ピアノ協奏曲第1番》(1859)の場合、もともと2台ピアノのためのソナタとして構想し、途中で交響曲へと改作しようとしたもののうまくいかず、結局はピアノのための協奏曲という形態に落ち着いた。それから22年の年月を経て作曲された《ピアノ協奏曲第2番》でも、ブラームスは明らかに交響曲をモデルとした4楽章構成を採用し、協奏曲には通常含まれないスケルツォを第2楽章に置いている。その点、本人も自覚していたようで、よき理解者だったピアニストで作曲家のエリーザベト・フォン・ヘルツォーゲンベルクに宛てて、「とてもこぢんまりとして繊細なスケルツォ付きの、とても小さなピアノ協奏曲を書きました」と伝えている。ただし、これはブラームスお得意の皮肉めいた冗談で、実際には大規模なスケルツォを伴う、総演奏時間が50分近くにもおよぶ大作である。

本作の最初のスケッチは1878年の春。それから3年後の1881年の夏、保養のために滞在していたウィーン近郊のプレスバウムで本格的に作曲に取り組み、完成にまで至っている。初演は同年の11月9日、ブラームス本人のピアノ独奏によりブダペストで行われた。前作の《ピアノ協奏曲第1番》が評価を得るまでに時間を要したのとは対照的に、本作はすぐさま好意的に受け入れられ、翌年1月までに各地で19回も再演されることとなった。

第1楽章 アレグロ・ノン・トロッポ。ホルンの呼びかけにピアノがやさしく応じるかたちで静かに始まると、早々にピアノの独奏が披露される。英雄的な壮大さと穏やかな叙情性がまじりあう長大な楽章の中で、ピアノはヴィルトゥオーソ的な技巧を存分に発揮しながらオーケストラと互角に渡り合う。

第2楽章 アレグロ・アパッショナート。ブラームスが冗談めかして「とてもこぢんまりとして繊細なスケルツォ」と呼んだ楽章。その実は、激しい情熱を秘め、中盤には荒々しさや神々しさすらも感じさせるスケールの大きな音楽である。

第3楽章 アンダンテ。冒頭、チェロが心に染み入る旋律を情感たっぷりに歌わせる。それを引き継いだピアノが音楽に情熱を注ぎ込み、ドラマティックな響きへと発展していくも、再び甘く美しい夢の世界へと沈み込んでいく。

第4楽章 アレグレット・グラチオーソ—ウン・ポーコ・ピウ・プレスト。跳ねるようなリズムの主題が何度も戻ってくる、軽妙洒脱なロンド楽章。終盤はピアノ独奏とともにテンポアップし、華やかさを増す。

(池上健一郎)

演奏時間:約47分

作曲年代:1881年

初演:1881年11月9日、ブダペスト、アレクサンダー・エルケル指揮、作曲者による独奏

ブラームス/交響曲 第3番 ヘ長調 作品90

すでに音楽界のスターになって久しかったブラームスは、秋から翌年の初夏まで続くシーズン中は演奏会の予定が目白押しだったため、新作の創作に集中できるのは、いきおい夏の休暇期間に限られていた。《交響曲第3番》も、ドイツ各地での演奏会をひととおり終えたあとに訪れたライン川沿いの保養地、ウィースバーデンで1883年に着手された。作曲は順調に進んだようで、滞在中の同年9月末には全曲の完成を見ている。

1876年に《交響曲第1番》、1877年に《交響曲第2番》と立て続けに完成させたあと、ほかのジャンルに注力していたブラームスが久しぶりに手がけたこの新作交響曲に対して、周囲からは早々に称賛の声が上がった。かねてから親交のあったドヴォルザークは、完成したばかりの第1楽章と第4楽章をブラームス本人のピアノ演奏で聴いて、「前の2つの交響曲を凌駕(りょうが)する」との印象を抱いたという。また、音楽評論家のエドゥアルト・ハンスリックも、1883年12月2日にウィーンで行われた全曲初演を聴いて、ベートーヴェンの「健康で生気溢(あふ)れる」性格と、シューマン、メンデルスゾーンを思わせる「ロマン派的薄明」を兼ね備えた「芸術的に完璧な作品」と、手放しで褒めたたえている。ドイツ音楽の伝統の継承者として、かねてからブラームスを高く評価していたハンスリックらしい言い回しである。

本作は、2管編成のオーケストラによる4楽章構成という伝統的なかたちを取ってはいるものの、中間楽章がともに緩徐楽章の性格を持っているうえに、すべての楽章が静かに終結するなど、独自のコンセプトが光る交響曲である。

第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ。管楽器群がふたつの和音を力強く吹き鳴らすと、壮大なドラマの幕開けを予感させる大きな身振りの主題が現れる。ただし、この楽章の中ではそうした勇ましさは長続きせず、しだいに穏やかな曲調へと流れていく。

第2楽章 アンダンテ。慈愛に満ちた緩徐楽章。クラリネットとファゴットが、この楽章の基調となる素朴な旋律を奏で、そこにほかの楽器が加わっていくことで少しずつ響きが豊かさを増していく。

第3楽章 ポーコ・アレグレット。冒頭で、チェロが憂いを帯びた甘美な旋律を歌う。この印象深い旋律は楽章を通じてさまざまな楽器に受け渡され、そのたびにその表情を微妙に変えていく。

第4楽章 アレグロ。低く、くぐもった響きのユニゾン主題とともに、ためらいがちに始まるが、ティンパニの鋭い打撃音とともに前へと進みだす。終楽章にふさわしく、音楽は何度も大きな盛りあがりを見せるも、終盤に至ると動きは目立って落ち着き、最後は安らかな響きに包まれて静かに閉じられる。

(池上健一郎)

演奏時間:約38分

作曲年代:1883年

初演:1883年12月2日、ウィーン、ハンス・リヒター指揮

ARTISTS出演者

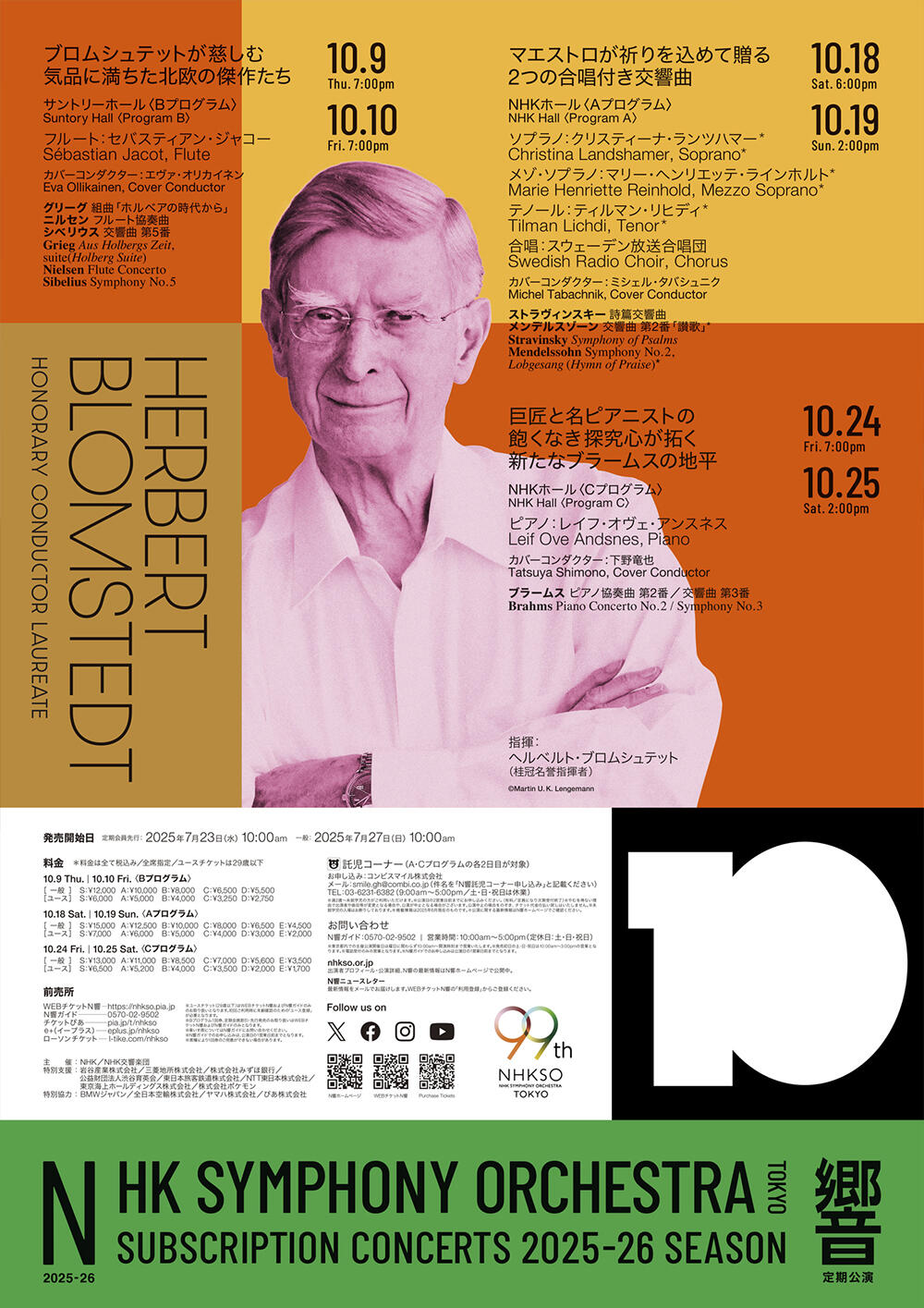

指揮ヘルベルト・ブロムシュテット

指揮ヘルベルト・ブロムシュテット

現役で活躍する世界最高齢指揮者のひとり。1927年、スウェーデン人の両親の間にアメリカのマサチューセッツ州で生まれた。2歳からスウェーデンで育つ。ストックホルム王立音楽院、ウプサラ大学、ジュリアード音楽院などで学ぶ。タングルウッドではバーンスタインにも師事した。ノールショピング交響楽団、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団、デンマーク放送交響楽団、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、スウェーデン放送交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、北ドイツ放送交響楽団(現NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団)、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団などのオーケストラのシェフを歴任したあと、音楽監督や首席指揮者の役職には就かず、フリーの立場で指揮活動を行う。近年は、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団にも定期的に客演している。

NHK交響楽団とは1981年に初共演。1986年からN響名誉指揮者を務め、2016年に桂冠名誉指揮者となる。N響との親密な関係は40年以上続いている。今回取り上げるグリーグ、ニルセン、シベリウスらの北欧音楽の演奏は彼のライフ・ワークであり、メンデルスゾーンやブラームスらのドイツ音楽は彼の十八番のレパートリーといえる。なかでもメンデルスゾーンの《交響曲第2番「讃歌」》は、昨年のザルツブルク音楽祭でもウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と演奏した。3つのプログラムでの巨匠の至芸が楽しみである。

[山田治生/音楽評論家]

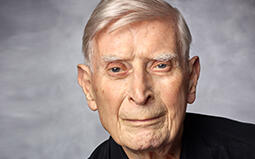

ピアノレイフ・オヴェ・アンスネス

ピアノレイフ・オヴェ・アンスネス

1970年、ノルウェーのカルメイ生まれ。ベルゲン音楽院でチェコ人のイルジー・フリンカに師事。またベルギー人のジャック・ドゥ・ティエージからも教えを受けた。アーティスティック・パートナーだったマーラー室内管弦楽団とは、「ベートーヴェンへの旅」や「モーツァルト・モメンタム 1785/86」というクリエイティヴな企画を行う。室内楽にも積極的で、ローゼンダール室内楽音楽祭を創設し、リソル室内楽音楽祭の共同芸術監督やオーハイ音楽祭音楽監督も務めた。50以上の録音をリリースしており、グラミー賞に11回ノミネート。ベルゲン大学、オスロ大学、ジュリアード音楽院から名誉博士号を授与されたほか、ノルウェー王国聖オーラヴ勲章コマンダーを受章している。現在は妻、3人の子どもとベルゲンに暮らす。

ブロムシュテット指揮、NHK交響楽団とは、2011年にラフマニノフの《ピアノ協奏曲第3番》で共演して高く評価された。2023年にも共演予定だったがブロムシュテットの来日中止により叶わず、今回はブラームスで待望の再共演となる。

[高坂はる香/音楽ライター]

カバーコンダクター下野竜也

カバーコンダクター下野竜也

DOWNLOADダウンロード

料金

| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 13,000円 | 11,000円 | 8,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 3,500円 |

| ユースチケット | 6,500円 | 5,200円 | 4,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 1,700円 |

※価格は税込です。

※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。

※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。

※N響ガイドでのお申し込みは、公演日の1営業日前までとなります。

※券種により1回券のご用意ができない場合があります。

※当日券販売についてはこちらをご覧ください。

※未就学児のご入場はお断りしています。

※開場前に屋内でお待ちいただくスペースはございません。ご了承ください。

ユースチケット

29歳以下の方へのお得なチケットです。

(要登録)

定期会員券

発売開始日

年間会員券/シーズン会員券(AUTUMN)

2025年7月13日(日)10:00am

[定期会員先行発売日: 2025年7月6日(日)10:00am]

BROADCAST放送予定

Eテレクラシック音楽館

Eテレクラシック音楽館

「第2047回 定期公演 Cプログラム」

2025年11月23日(日) 9:00PM~11:00PM

曲目:ブラームス/ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83

ブラームス/交響曲 第3番 ヘ長調 作品90このコンサートの詳細はこちら

指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット

ピアノ:レイフ・オヴェ・アンスネス

収録: 2025年10月24日 NHKホール