※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。

※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。

ABOUT THIS CONCERT特徴

2025年10月Aプログラム 聴きどころ

本日の2曲はいずれも旧約聖書に収められた詩篇第150篇「主を賛美せよ」を主題とする。ウルガタ訳ラテン語聖書とプロテスタント系の母国語聖書では、詩篇の番号付けが一部異なるため、わかりにくいが、ラテン語詩篇第39篇とドイツ語第40篇は同一であり、ストラヴィンスキーの《詩篇交響曲》第2楽章とメンデルスゾーンの《讃歌》第5曲の歌詞「耐えて望みを置く」は共通である。詩篇を貫く賛美の背後に忍耐があることを心に留め、耳を傾けたい。

(星野宏美)

PROGRAM曲目

ストラヴィンスキー/詩篇交響曲(日本語字幕付き)

ボストン交響楽団の創立記念の委嘱作品として、イーゴリ・ストラヴィンスキー(1882〜1971)が合唱付き交響曲を作曲したのはまったく不思議ではない。器楽と声楽による饗宴は、祝祭的な機会と久しく切り離せないものとなっていたからだ。5管編成のオーケストラに2台のピアノ、ハープなどの特殊楽器を組み込んだのも、音色のパレットを拡張してきた20世紀の管弦楽作品としては驚くに値しない。しかし、ヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネットというオーケストラの核となるパートをいっさい用いなかったのは、きわめて斬新で大胆といえよう。できあがったのは、独特な響きの厚みと、室内楽的なアンサンブルの妙が合唱と絡む作品である。

歌詞に詩篇を選んだ理由として、ひとつには、ストラヴィンスキー自身の信仰の軌跡を指摘できるだろう。彼はロシア正教会の熱心な信徒だったが、20歳になる前に脱会し、1926年、40歳半ばになって信徒に復帰した。《詩篇交響曲》の出版譜(1930年)には「神の栄光のために」と銘記されている。一方、ロシア語やスラブ語ではなく、ラテン語の詩篇を歌詞とした背景には、日常語とは異なる言語、もしくは死語への彼の関心を指摘できる。1927年作曲のオペラ/オラトリオ《エディプス王》で彼がラテン語の台本を用いたのと同じ傾向である。

作品は3つの楽章からなり、それぞれ、ウルガタ訳ラテン語詩篇第38、39、150篇を歌詞とする。楽譜には各楽章のタイトルはないが、初演を担ったアンセルメにあててストラヴィンスキーは、3つの楽章をそれぞれ「プレリュード」「二重フーガ」「シンフォニック・アレグロ」と説明した。第1楽章では、規則的なリズムのきざみと変拍子が拮抗するなか、典礼での唱えのように合唱が浮かびあがる。第2楽章では、オーケストラと合唱が異なるフーガ主題を展開する。第3楽章では、かすかな囁(ささや)きから全奏の叫びまで、さまざまに「賛美せよ Laudate」と発せられる。各楽章の長さが約3分、約6分、約12分と、倍増していくとともに、導入としての嘆きと悔い(第38篇)から、厳格な書法に則(のっと)った確かな信仰の表現(第39篇)、そして賛美のフィナーレ(第150篇)へと内容が深まっていく。

(星野宏美)

演奏時間:約21分

作曲年代:1930年

初演:1930年12月13日、ブリュッセルにて、エルネスト・アンセルメ指揮、ブリュッセル・フィルハーモニー協会による。アメリカでの初演は、同年12月19日、ボストンにて、クーセヴィツキー指揮、ボストン交響楽団による

メンデルスゾーン/交響曲 第2番 変ロ長調 作品52 「讃歌」*(日本語字幕付き)

この作品は、オーケストラの演奏会では「交響曲第2番」と呼び習わされているが、正式なタイトルは《讃歌》である。フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1809〜1847)は、交響曲という名称を意識的に避け、出版時には「聖書の言葉に基づく交響曲カンタータ」というサブタイトルを付した。

グーテンベルクの活版印刷術発明400年を記念した祝祭音楽の委嘱をライプツィヒ市から受け、メンデルスゾーンは当初、オラトリオの作曲を考えた。しかし、多忙な時期でもあり、ストーリーを練る時間がとれなかったため、詩篇を中心に聖書の言葉を繋ぎ合わせて、一般的な讃歌とした。歌詞は、ルター訳ドイツ語聖書によるが、改変を含む(聖書出典は、歌詞対訳を参照)。第8曲のみ聖書ではなく、コラール(ドイツ語讃美歌)による。

作品全体は10曲からなり、交響曲(第1曲)とカンタータ(第2〜10曲)を合体させた独自の形式。トロンボーン3本、ホルン4本、大オルガンを含む2管編成オーケストラは、1840年当時としては巨大であり、その色彩と迫力が存分に生かされている。聖トーマス教会で行われた初演には、合唱とオーケストラあわせて500名のプロとアマチュアが参加し、2000名もの聴衆が聴き入ったという。

第1曲は交響曲の3つの楽章に匹敵する。トロンボーン3本によって奏される冒頭モティーフは、最初のソナタ楽章の中で展開され、続くスケルツォ楽章の中間部でも用いられる。「宗教的アダージョ」と指示された緩徐楽章を経て、カンタータ開始。第2曲の合唱で、冒頭モティーフが詩篇第150篇「息ある者はこぞって主を賛美せよ」を伴い、高らかに歌われる。以降、合唱が主軸となるが、第2曲後半ではソプラノ独唱との、第5曲ではソプラノ二重唱およびホルンとの掛け合いがあり、まことに美しい。第3曲のテノール独唱と第4曲の合唱も呼応している。第9曲は、テノールとソプラノによる抒情的な二重唱。いずれも詩篇を歌詞とし、賛美ないし感謝を歌う。

一方、第6、7曲はイザヤ書および新約聖書からの引用により、「闇から光へ」の劇的頂点を形成する。第6曲でテノール独唱が「夜はもうすぐ明けるのか」と幾度も問う。最後にソプラノ独唱が「夜は過ぎ去った」と告げ、第7曲の大合唱を導く。第8曲でコラール「いざやともに」が無伴奏で始まる瞬間は、息を吞むような神々しさ。後半でオーケストラが加わり、合唱がユニゾンとなるのも、この上もなく感動的である。第10曲の終結合唱は、圧倒的高揚感。最後に作品冒頭のモティーフが回帰し、大規模な全体を壮麗にまとめあげる。

「交響曲第2番」との呼称が定着したのは、メンデルスゾーン没後、それも20世紀に入ってからである。作曲者本人が交響曲と呼ぶことを躊躇(ためら)った《讃歌》だが、サン・サーンスの《交響曲第3番「オルガン付き」》(1886)や、マーラーの《第8番「一千人の交響曲」》(1910)など、多彩かつ巨大な編成の交響曲が出現し、交響曲と宗教曲の境界も曖昧になったことにより、これらの先駆的作品として受け入れられるようになったといえよう。

(星野宏美)

演奏時間:約65分

作曲年代:1840年。出版に際して施した大幅な改訂は、1840年11月27日に完了

初演:1840年6月25日、ライプツィヒの聖トーマス教会にて、作曲者の指揮により、ゲヴァントハウス管弦楽団を中核に

ARTISTS出演者

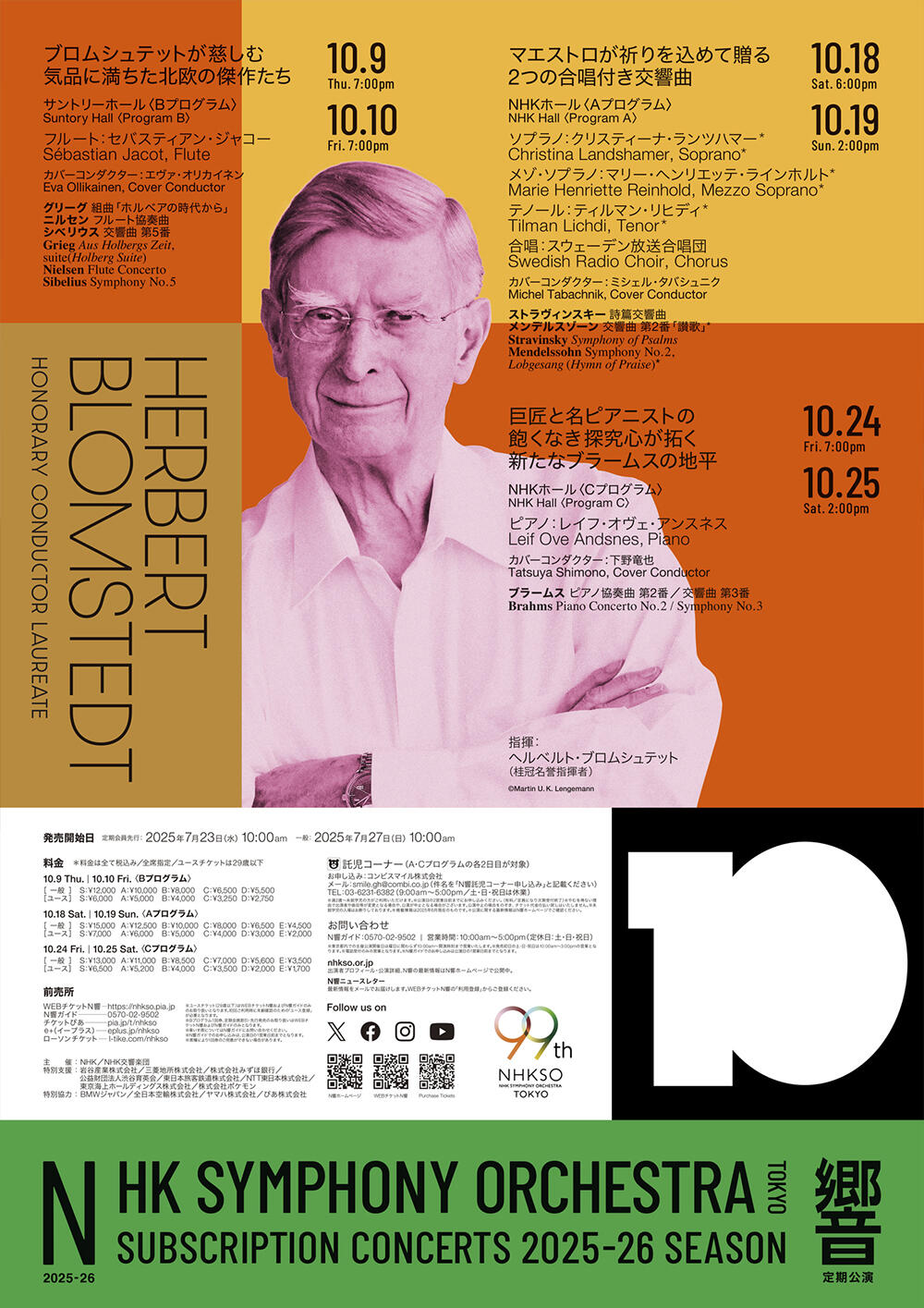

指揮ヘルベルト・ブロムシュテット

指揮ヘルベルト・ブロムシュテット

現役で活躍する世界最高齢指揮者のひとり。1927年、スウェーデン人の両親の間にアメリカのマサチューセッツ州で生まれた。2歳からスウェーデンで育つ。ストックホルム王立音楽院、ウプサラ大学、ジュリアード音楽院などで学ぶ。タングルウッドではバーンスタインにも師事した。ノールショピング交響楽団、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団、デンマーク放送交響楽団、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、スウェーデン放送交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、北ドイツ放送交響楽団(現NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団)、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団などのオーケストラのシェフを歴任したあと、音楽監督や首席指揮者の役職には就かず、フリーの立場で指揮活動を行う。近年は、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団にも定期的に客演している。

NHK交響楽団とは1981年に初共演。1986年からN響名誉指揮者を務め、2016年に桂冠名誉指揮者となる。N響との親密な関係は40年以上続いている。今回取り上げるグリーグ、ニルセン、シベリウスらの北欧音楽の演奏は彼のライフ・ワークであり、メンデルスゾーンやブラームスらのドイツ音楽は彼の十八番のレパートリーといえる。なかでもメンデルスゾーンの《交響曲第2番「讃歌」》は、昨年のザルツブルク音楽祭でもウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と演奏した。3つのプログラムでの巨匠の至芸が楽しみである。

[山田治生/音楽評論家]

ソプラノクリスティーナ・ランツハマー*

ソプラノクリスティーナ・ランツハマー*

ドイツ、ミュンヘン生まれ。ミュンヘン音楽大学卒業。さらにシュトゥットガルト音楽大学で研鑽(けんさん)を積み、ドゥニャ・ヴェイゾヴィチに師事した。バロックから現代音楽までとレパートリーが広く、モーツァルトやワーグナーのオペラをはじめ、コンサートなどでも活躍している。これまでにヘルベルト・ブロムシュテット、クリスティアン・ティーレマン、アラン・ギルバート、マレク・ヤノフスキ、フランツ・ウェルザー・メストなどの指揮で、ヨーロッパの著名なオーケストラと多数共演。2016年には、シカゴ・リリック・オペラの《ばらの騎士》ゾフィー役でアメリカ・デビューを果たし、アラン・ギルバート指揮のニューヨーク・フィルハーモニックとも共演した。2017年、ヘルベルト・ブロムシュテット指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のバッハ《ミサ曲ロ短調》でソリストを務め、2018年にはキリル・ペトレンコ指揮バイエルン国立歌劇場の《ラインの黄金》に出演するなど、温かくのびやかな声と豊かな表現力で、目覚ましい活躍を続ける。N響とは、2019年11月定期公演のブロムシュテット指揮モーツァルト《ミサ曲ハ短調》で初共演。2022年「N響第9」のソリストを務めた。

[柴辻純子/音楽評論家]

メゾ・ソプラノマリー・ヘンリエッテ・ラインホルト*

メゾ・ソプラノマリー・ヘンリエッテ・ラインホルト*

深いのにみずみずしく、厚みがあるのに輝かしい──。このように、一般には併存が難しい要素を声に併せ持つドイツのメゾ・ソプラノ。ライプツィヒに生まれ、音楽学の学士号を取得後、2011年から生地のフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学で、エルヴィラ・ドレーセンのもと声楽を学んだ。在学中から注目され、すでに世界の主要オーケストラ、ブロムシュテットやティーレマンをはじめとする主要指揮者との共演を重ねている。2019年以来、バイロイト音楽祭の常連でもある。バッハやヴィヴァルディなどのバロック作品からワーグナーまで無理なく歌いこなすのは、発声が自然なうえ音楽的構築力があるからだ。どの音域にも均質な声を安定して満たすことができる。また、言葉を際立たせ音楽の輪郭を明瞭に描きながら、言葉の意味と楽譜の求めに応じて、デュナーミクを自在にコントロールできる。だからリートの表現も研ぎ澄まされる。さらなる成長が期待されている大器だが、N響との初共演を迎えるいまは声にみずみずしさがみなぎり、ひとつの聴き時といえよう。

[香原斗志/音楽評論家]

テノールティルマン・リヒディ*

テノールティルマン・リヒディ*

国際的に活躍するドイツのリリック・テノール。柔らかで品のある美声、明晰(めいせき)な発語とニュアンス豊かなテクスト表現、なめらかなレガートと端正かつみずみずしいフレージングで、とりわけリート、宗教作品の分野で国際的な評価を確立している。マエストロ・ブロムシュテットの信頼も厚く、ザルツブルク音楽祭をはじめ各地で共演を重ねている。ジョルディ・サヴァール、トン・コープマンら古楽の巨匠たちとの共演も多い。この6月にはライプツィヒ・バッハ音楽祭でコープマンの指揮のもとバッハ《ロ短調ミサ曲》やカンタータのソロを歌い、絶賛された。

1975年、ドイツ、ハイルブロン近郊のシュヴァイゲルンに生まれる。トランペットから声楽に転向し、ヴュルツブルク音楽大学でシャルロッテ・レーマンの指導を受ける。2005年から8年間にわたってニュルンベルク州立歌劇場の専属歌手を務め、モーツァルトを中心にオペラのレパートリーを身につけた。一方で2010年にはシカゴ交響楽団で《ヨハネ受難曲》のエヴァンゲリストを歌って大成功を収め、国際的に飛躍。現在へと至っている。N響との共演は2019年以来6年ぶりとなる。

[加藤浩子/音楽評論家]

合唱スウェーデン放送合唱団

合唱スウェーデン放送合唱団

1925年、スウェーデンのラジオ放送開始に続いて、放送局所属の合唱団として設立されたスウェーデン放送合唱団は、今年、創設100周年を迎えた。1952年に合唱界の巨匠、エリック・エリクソンが首席指揮者に就任。以来、飛躍的な成長を遂げ、スウェーデン国内外で幅広く活動を続けてきた。高い技術力と表現力を備え、伝統を守りつつ、新たなレパートリーの開拓にも取り組み、世界屈指とされる地位を確立した。近年では2007~2018年にペーター・ダイクストラ、2020年からはカスパルス・プトニンシュが首席指揮者を務める。2010年、スウェーデンの音楽を世界に広めた目覚ましい業績を讃(たた)えて、スウェーデン政府から名誉賞が授与された。

これまで、スウェーデン放送交響楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団など世界有数のオーケストラと多数共演。N響とは、2001年12月定期公演以来の共演となる。

ブロムシュテットの長年の信頼に応える、力強さと研ぎ澄まされた美しい響きが聴き手の心を大きく動かすだろう。

[柴辻純子/音楽評論家]

カバーコンダクターミシェル・タバシュニク

カバーコンダクターミシェル・タバシュニク

DOWNLOADダウンロード

料金

| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 15,000円 | 12,500円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,500円 | 4,500円 |

| ユースチケット | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |

※価格は税込です。

※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。

※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。

※N響ガイドでのお申し込みは、公演日の1営業日前までとなります。

※券種により1回券のご用意ができない場合があります。

※当日券販売についてはこちらをご覧ください。

※未就学児のご入場はお断りしています。

※開場前に屋内でお待ちいただくスペースはございません。ご了承ください。

ユースチケット

29歳以下の方へのお得なチケットです。

(要登録)

定期会員券

発売開始日

年間会員券/シーズン会員券(AUTUMN)

2025年7月13日(日)10:00am

[定期会員先行発売日: 2025年7月6日(日)10:00am]

BROADCAST放送予定

NHK-FMベスト オブ クラシック

NHK-FMベスト オブ クラシック

「第2046回 定期公演 Aプログラム」

2025年10月31日(金) 7:35PM~ 9:15PM

曲目:ストラヴィンスキー/詩篇交響曲

メンデルスゾーン/交響曲 第2番 変ロ長調 作品52 「讃歌」*このコンサートの詳細はこちら

指揮:ヘルベルト・ブロムシュテット

ソプラノ:クリスティーナ・ランツハマー*

メゾ・ソプラノ:マリー・ヘンリエッテ・ラインホルト*

テノール:ティルマン・リヒディ*

合唱:スウェーデン放送合唱団

収録: 2025年10月18日 NHKホール