ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2026年2月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2026年2月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2025年9月30日

世界的なオペラ指揮者フィリップ・ジョルダンをN響で聴く絶好のチャンス到来

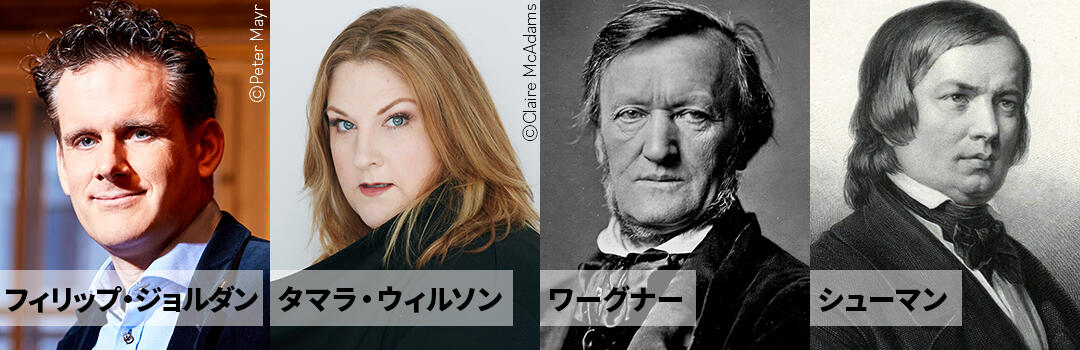

[Aプログラム]には、世界的なオペラ指揮者、フィリップ・ジョルダンが初登場。高名な指揮者アルミン・ジョルダンを父に持つ彼は、練習ピアニストからキャリアをスタートし、やがてパリ国立オペラ座やウィーン国立歌劇場の音楽監督を務めるまでになった。今では数少ない歌劇場たたき上げの指揮者と言ってよい。

だが彼は最近、演出のあり方への疑問から、オペラの活動に一区切りをつける決断をした。今後はオーケストラのコンサートに比重を移す意向を表明し、2027-28シーズンには、フランス国立管弦楽団の音楽監督に就任する。就任後は、他のオーケストラに客演する機会が限られるだろうから、今がN響に招聘できる唯一絶好のチャンスだった。

ドイツ・オペラ、特にワーグナーは、ジョルダンが最も得意とするレパートリーである。《楽劇「ニーベルングの指環」》を、パリやウィーンの他、メトロポリタン歌劇場でも指揮した経験があるジョルダンだが、その最終日にあたる《神々のたそがれ》には、特に強い思い入れがあるようで、これまでにも抜粋版を演奏したり、レコーディングを行ったりしている。

パリ国立オペラ座管弦楽団との録音では、ドラマティックな要素を取り立てて強調するのではなく、どちらかと言えば、軽やかで色彩豊かに描くことを目指しているように思われる。N響は毎年「東京・春・音楽祭」で、ヤノフスキ指揮のもと、ワーグナーに取り組んでいるが、それとは一味も二味も違った仕上がりになりそうだ。

タマラ・ウィルソンはジョルダンが推薦したドラマティック・ソプラノ。ヴェルディやワーグナーなどの力強い役柄を得意にしている。

前半はシューマンの《交響曲第3番「ライン」》。《神々のたそがれ》に〈ジークフリートのラインの旅〉が含まれることから、ライン川を共通のテーマとした選曲である。ジョルダンはチューリヒ・トーンハレ管弦楽団とも、同じ組み合わせのプログラムを2024年1月に披露している。

彼によれば、ドイツ・ロマン派の演奏にあたっては、そこに含まれる深い情感や親密さを表現することが、何よりも大切なのだという。

複数の公用語を持つスイスで生まれ育ち、ドイツ語圏・フランス語圏の双方で活躍してきたマエストロだけに、ありきたりの解釈とは一線を画したドイツ音楽に触れることができるだろう。

Aプログラム(NHKホール)

2026年2月7日(土)6:00pm

2026年2月8日(日)2:00pm

指揮 : フィリップ・ジョルダン

ソプラノ : タマラ・ウィルソン*

シューマン/交響曲 第3番 変ホ長調 作品97「ライン」

ワーグナー/楽劇「神々のたそがれ」 ─「ジークフリートのラインの旅」 「ジークフリートの葬送行進曲」 「ブリュンヒルデの自己犠牲」*

ブラームスとドヴォルザーク。人気の高い2人の作曲家を組み合わせたプログラムは至る所で目にするが、今回は少々意外性のある選曲を試みた。ブラームスの《ヴァイオリン協奏曲》とドヴォルザークの《セレナード》ではなく、ドヴォルザークの《ヴァイオリン協奏曲》とブラームスの《セレナード》である。どちらも名曲なのに、なぜかそれほど演奏されない。後者の《第1番》にいたっては、N響では1992年にヤノフスキが指揮して以来である。

《ヴァイオリン協奏曲》は、ドヴォルザークの他の作品同様、美しいメロディが次々にあふれ出る反面、構成の緻密さに欠ける点もしばしば指摘される。だが全てをまるごと受け入れて楽しむのが正解ではなかろうか。

ヨゼフ・シュパチェクは、フルシャが現在、首席客演指揮者のポストを持つチェコ・フィルで、10年にわたりコンサートマスターを務めていたので、2人は互いによく知る間柄である。母国チェコが誇る大作曲家を、民族色全開で歌い上げるのかと思いきや、シュパチェクは以前、都会的で洗練された弾き方をしていたと記憶する。フルシャと同じ1980年代生まれ、世代的な特徴もあるのだろうか。お国物だからと言って、いかにもそれらしく演奏されるとは限らない。そのあたりが面白いところだ。

《セレナード第1番》は、ブラームスの初めてのオーケストラ曲である。後に書かれた4つの交響曲が隙のない傑作であるだけに、ともすれば習作のような扱いをされがちで、この曲を演奏したいという指揮者に、筆者はまだ出会ったことがない。今回、フルシャのレパートリー表に入っていることを知って、敢えてこちらからお願いした。

タイトルの通り、気楽な機会音楽のような仕立てになっているが、ハイドンやモーツァルトへのオマージュが響いたり、いかにもブラームスらしい歌い回しや内声の充実が見られたり、さらには後期ロマン派への予兆が感じられたりと、まるで音楽史を俯瞰するようで興味が尽きない。これを機に、もっと演奏回数が増えればと思う。

2026年2月7日(土)6:00pm

2026年2月8日(日)2:00pm

指揮 : フィリップ・ジョルダン

ソプラノ : タマラ・ウィルソン*

シューマン/交響曲 第3番 変ホ長調 作品97「ライン」

ワーグナー/楽劇「神々のたそがれ」 ─「ジークフリートのラインの旅」 「ジークフリートの葬送行進曲」 「ブリュンヒルデの自己犠牲」*

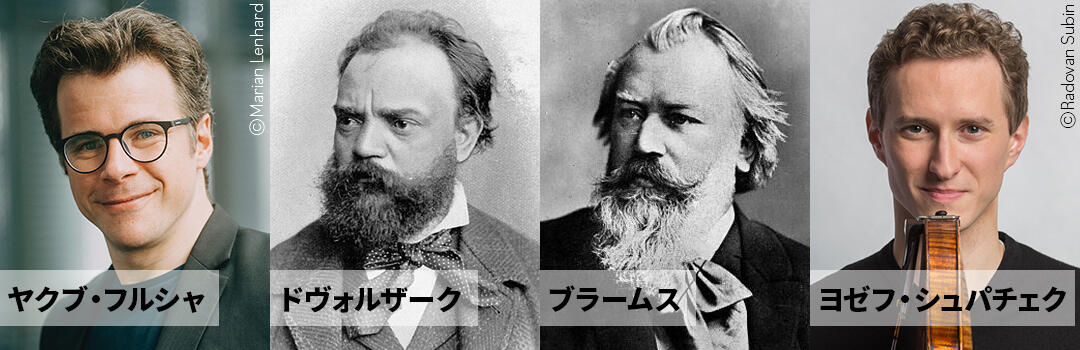

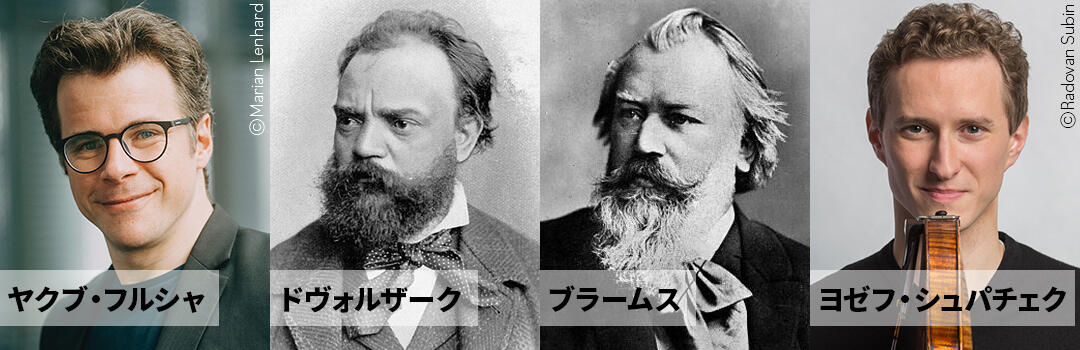

フルシャが3年ぶりに登場。人気作曲家2人の「意外な」プログラム

[Bプログラム]のヤクブ・フルシャは3年ぶりの出演となる。バンベルク交響楽団の首席指揮者などに加え、英国ロイヤル・オペラ・ハウスとチェコ・フィルの音楽監督にも就任するので、年々、スケジュールを確保するのが難しくなっている。今後も定期的に来てくれるとよいのだが。ブラームスとドヴォルザーク。人気の高い2人の作曲家を組み合わせたプログラムは至る所で目にするが、今回は少々意外性のある選曲を試みた。ブラームスの《ヴァイオリン協奏曲》とドヴォルザークの《セレナード》ではなく、ドヴォルザークの《ヴァイオリン協奏曲》とブラームスの《セレナード》である。どちらも名曲なのに、なぜかそれほど演奏されない。後者の《第1番》にいたっては、N響では1992年にヤノフスキが指揮して以来である。

《ヴァイオリン協奏曲》は、ドヴォルザークの他の作品同様、美しいメロディが次々にあふれ出る反面、構成の緻密さに欠ける点もしばしば指摘される。だが全てをまるごと受け入れて楽しむのが正解ではなかろうか。

ヨゼフ・シュパチェクは、フルシャが現在、首席客演指揮者のポストを持つチェコ・フィルで、10年にわたりコンサートマスターを務めていたので、2人は互いによく知る間柄である。母国チェコが誇る大作曲家を、民族色全開で歌い上げるのかと思いきや、シュパチェクは以前、都会的で洗練された弾き方をしていたと記憶する。フルシャと同じ1980年代生まれ、世代的な特徴もあるのだろうか。お国物だからと言って、いかにもそれらしく演奏されるとは限らない。そのあたりが面白いところだ。

《セレナード第1番》は、ブラームスの初めてのオーケストラ曲である。後に書かれた4つの交響曲が隙のない傑作であるだけに、ともすれば習作のような扱いをされがちで、この曲を演奏したいという指揮者に、筆者はまだ出会ったことがない。今回、フルシャのレパートリー表に入っていることを知って、敢えてこちらからお願いした。

タイトルの通り、気楽な機会音楽のような仕立てになっているが、ハイドンやモーツァルトへのオマージュが響いたり、いかにもブラームスらしい歌い回しや内声の充実が見られたり、さらには後期ロマン派への予兆が感じられたりと、まるで音楽史を俯瞰するようで興味が尽きない。これを機に、もっと演奏回数が増えればと思う。

Bプログラム(サントリーホール)

2026年2月19日(木)7:00pm

2026年2月20日(金)7:00pm

指揮 : ヤクブ・フルシャ

ヴァイオリン : ヨゼフ・シュパチェク

ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

ブラームス/セレナード 第1番 ニ長調 作品11

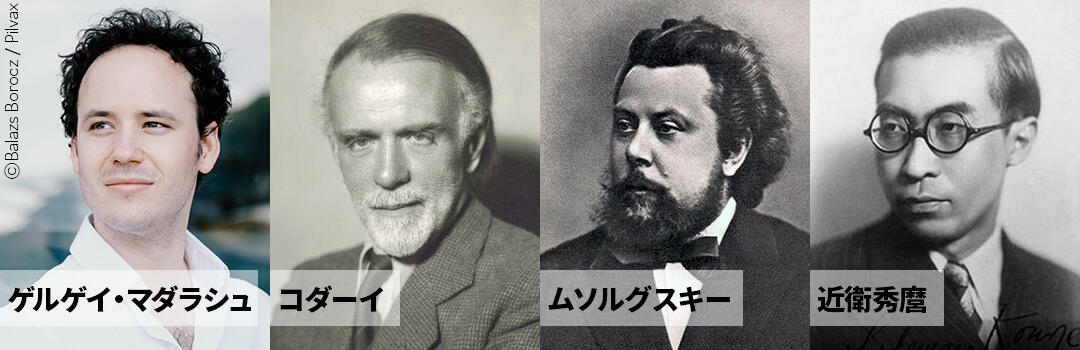

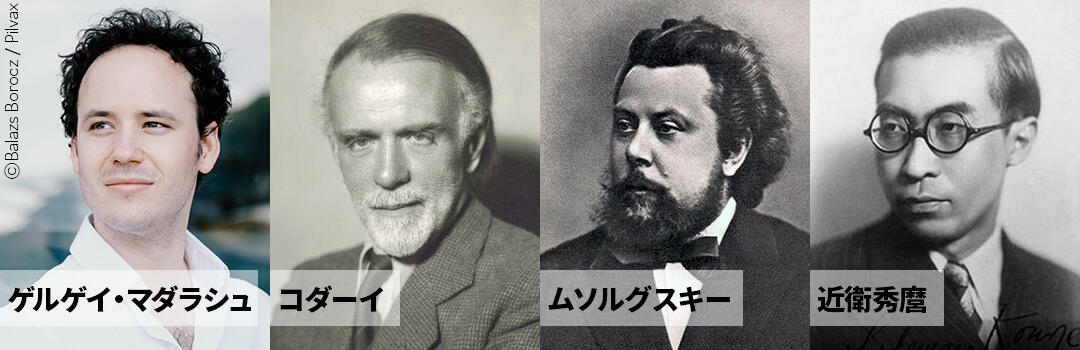

[Cプログラム]のゲルゲイ・マダラシュは、2023年11月にN響と初共演した新鋭。2024年10月には、ブロムシュテットのカバーコンダクターとして、3週間にわたって我々に帯同し、万全のサポートをしてくれた。プロデビューした指揮者は普通、他の指揮者のリハーサルに立ち会ったりしないので、これは本人にとっても、かなり刺激的な時間だったようだ。巨匠のリハーサルの奥義に触れるだけでなく、N響への理解も大いに深まったことだろう。この時の経験を、次のステップに役立ててほしいと願う。

《ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲》は、マダラシュが強く望んだ曲で、主題に使われているメロディは、ハンガリーでは誰もが知る民謡である。

「くじゃくが郡庁舎の上に舞い上がった、哀れな若者たちの解放のために」

歌詞には、苦難の道を歩んできた民族の誇り、自由への願いが象徴的に込められている。

子どもの頃、ルーマニアのトランシルヴァニア地方で民謡のフィールドワークをしたことが、音楽家マダラシュの原点だった。それだけに、母国ハンガリーのアイデンティティが詰まったこの曲には、特別な思いがあるに違いない。敬愛するコダーイの直筆サインが入った初版スコアを携えて、指揮台に立つ。

《組曲「展覧会の絵」》はラヴェル版が有名だが、今回はN響創立100年にちなんで、その前身である新交響楽団の創設に携わった指揮者、近衛秀麿の編曲版を用いることにした。

1931年にソ連に立ち寄り、現地のオーケストラとラヴェル版の初演を行った近衛は、「ムソルグスキーの原曲に、フランスの白粉を塗り、香水をまぶしたようだ」という否定的評価を耳にする。言われてみれば、本場のロシア人がそうした感想を持つのもわからなくはない。

近衛は「土の香りがする日焼けしたムソルグスキー」を再現しようと試み、ベルリンでの世界初演に続いて、1934年の新交響楽団定期公演で、自身の編曲版を取り上げた。その時以来、実に92年ぶりの演奏ということになる。

とはいえ、近衛編曲版は基本的にはラヴェル版を踏襲したもので、最も大きな違いは、冒頭のトランペット・ソロが、クラリネットとファゴット、弦楽器に置き換わっている点である。このやり方は確かに「土の香り」を感じさせるかもしれない。ピアノが活躍する終曲の〈キエフの門〉も、ラヴェル版とはかなり趣が違っている。

《くじゃく変奏曲》と組み合わせたのは、どちらも民俗的で、オーケストラの各楽器に見せ場があるという共通項ゆえである。

《トランペット協奏曲》を書いたフンメルはベートーヴェンの同時代人で、ハンガリー王国のプレスブルク(現在のスロバキア・ブラチスラバ)に生まれた。ウィーンで活躍し、古典派の様式で作曲した彼の音楽に、ハンガリーの痕跡は見出しにくいが、マダラシュにとっては、親近感を持てる作曲家の1人と言ってよかろう。《展覧会の絵》にトランペット・ソロがない代わりに、この曲で首席奏者・菊本和昭の妙技を味わって頂きたい。

2026年2月19日(木)7:00pm

2026年2月20日(金)7:00pm

指揮 : ヤクブ・フルシャ

ヴァイオリン : ヨゼフ・シュパチェク

ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53

ブラームス/セレナード 第1番 ニ長調 作品11

ハンガリーの新鋭マダラシュが、N響草創期ゆかりの《展覧会の絵》に臨む

[Cプログラム]のゲルゲイ・マダラシュは、2023年11月にN響と初共演した新鋭。2024年10月には、ブロムシュテットのカバーコンダクターとして、3週間にわたって我々に帯同し、万全のサポートをしてくれた。プロデビューした指揮者は普通、他の指揮者のリハーサルに立ち会ったりしないので、これは本人にとっても、かなり刺激的な時間だったようだ。巨匠のリハーサルの奥義に触れるだけでなく、N響への理解も大いに深まったことだろう。この時の経験を、次のステップに役立ててほしいと願う。

《ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲》は、マダラシュが強く望んだ曲で、主題に使われているメロディは、ハンガリーでは誰もが知る民謡である。

「くじゃくが郡庁舎の上に舞い上がった、哀れな若者たちの解放のために」

歌詞には、苦難の道を歩んできた民族の誇り、自由への願いが象徴的に込められている。

子どもの頃、ルーマニアのトランシルヴァニア地方で民謡のフィールドワークをしたことが、音楽家マダラシュの原点だった。それだけに、母国ハンガリーのアイデンティティが詰まったこの曲には、特別な思いがあるに違いない。敬愛するコダーイの直筆サインが入った初版スコアを携えて、指揮台に立つ。

《組曲「展覧会の絵」》はラヴェル版が有名だが、今回はN響創立100年にちなんで、その前身である新交響楽団の創設に携わった指揮者、近衛秀麿の編曲版を用いることにした。

1931年にソ連に立ち寄り、現地のオーケストラとラヴェル版の初演を行った近衛は、「ムソルグスキーの原曲に、フランスの白粉を塗り、香水をまぶしたようだ」という否定的評価を耳にする。言われてみれば、本場のロシア人がそうした感想を持つのもわからなくはない。

近衛は「土の香りがする日焼けしたムソルグスキー」を再現しようと試み、ベルリンでの世界初演に続いて、1934年の新交響楽団定期公演で、自身の編曲版を取り上げた。その時以来、実に92年ぶりの演奏ということになる。

とはいえ、近衛編曲版は基本的にはラヴェル版を踏襲したもので、最も大きな違いは、冒頭のトランペット・ソロが、クラリネットとファゴット、弦楽器に置き換わっている点である。このやり方は確かに「土の香り」を感じさせるかもしれない。ピアノが活躍する終曲の〈キエフの門〉も、ラヴェル版とはかなり趣が違っている。

《くじゃく変奏曲》と組み合わせたのは、どちらも民俗的で、オーケストラの各楽器に見せ場があるという共通項ゆえである。

《トランペット協奏曲》を書いたフンメルはベートーヴェンの同時代人で、ハンガリー王国のプレスブルク(現在のスロバキア・ブラチスラバ)に生まれた。ウィーンで活躍し、古典派の様式で作曲した彼の音楽に、ハンガリーの痕跡は見出しにくいが、マダラシュにとっては、親近感を持てる作曲家の1人と言ってよかろう。《展覧会の絵》にトランペット・ソロがない代わりに、この曲で首席奏者・菊本和昭の妙技を味わって頂きたい。

Cプログラム(NHKホール)

2026年2月13日(金)7:00pm

2026年2月14日(土)2:00pm

指揮 : ゲルゲイ・マダラシュ

トランペット : 菊本和昭(N響首席トランペット奏者)

― N響100年特別企画「邦人作曲家シリーズ」 ―

コダーイ/ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

フンメル/トランペット協奏曲 ホ長調

ムソルグスキー(近衛秀麿編)/組曲「展覧会の絵」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2026年2月13日(金)7:00pm

2026年2月14日(土)2:00pm

指揮 : ゲルゲイ・マダラシュ

トランペット : 菊本和昭(N響首席トランペット奏者)

― N響100年特別企画「邦人作曲家シリーズ」 ―

コダーイ/ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲

フンメル/トランペット協奏曲 ホ長調

ムソルグスキー(近衛秀麿編)/組曲「展覧会の絵」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]