ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- [SPOTLIGHT]スラットキンが贈る「アメリカ最高の作曲家」コープランド特集―その魅力を探る(2022年11月Cプログラム)

[SPOTLIGHT]スラットキンが贈る「アメリカ最高の作曲家」コープランド特集―その魅力を探る(2022年11月Cプログラム)

公演情報2022年10月21日

定期公演で採り上げる作曲家や楽曲にさまざまな側面から迫るこのコーナー。

今回は、2022年11月Cプログラムで演奏されるコープランドの音楽をめぐって、その魅力や背景を探ります。

指揮を務めるレナード・スラットキンからのメッセージと、音楽学者の沼野雄司氏の寄稿により、このプログラムの楽しみ方と聴きどころを紹介します。

(コープランドについては0:25~2:05で語られています)

レナード・スラットキン(指揮)

世界的な名指揮者レナード・スラットキンは1944年ロサンゼルス生まれ、父は高名な指揮者・ヴァイオリニストで、ハリウッド弦楽四重奏団の創設者であるフェリックス・スラットキン、母もこの四重奏団のチェロ奏者という音楽一家の家庭に育った。指揮はジュリアード音楽院でジャン・ポール・モレルに師事している。1979年から1996年までセントルイス交響楽団の音楽監督を務め、楽団の演奏レベルを大きく向上させるとともに多くのレコーディングを行なった。1996年から2008年まではワシントン・ナショナル交響楽団の音楽監督として活動、2000〜2004年にはBBC交響楽団の首席指揮者も兼任している。2008年にデトロイト交響楽団の音楽監督に就任、10年間にわたって楽団の発展に貢献し(現在は桂冠音楽監督)、また2011〜2017年にはリヨン国立管弦楽団音楽監督としても大きな業績を残した

(現在は名誉音楽監督)。世界各地の名門オケへの客演も多く、N響とも1984年の初共演以来ほぼ数年おきに客演して深い信頼関係を築いている。

スラットキンの生み出す音楽は明朗でダイナミックな広がりと細部の綿密さを併せ持つが、今回もそうした美質が彼の十八番(おはこ)であるヴォーン・ウィリアムズやコープランドの作品で十二分に発揮されるだろう。日本では演奏機会が少ないこれらの作品の真価を知らしめる定期公演となるに違いない。

[寺西基之/音楽評論家]

世界的な名指揮者レナード・スラットキンは1944年ロサンゼルス生まれ、父は高名な指揮者・ヴァイオリニストで、ハリウッド弦楽四重奏団の創設者であるフェリックス・スラットキン、母もこの四重奏団のチェロ奏者という音楽一家の家庭に育った。指揮はジュリアード音楽院でジャン・ポール・モレルに師事している。1979年から1996年までセントルイス交響楽団の音楽監督を務め、楽団の演奏レベルを大きく向上させるとともに多くのレコーディングを行なった。1996年から2008年まではワシントン・ナショナル交響楽団の音楽監督として活動、2000〜2004年にはBBC交響楽団の首席指揮者も兼任している。2008年にデトロイト交響楽団の音楽監督に就任、10年間にわたって楽団の発展に貢献し(現在は桂冠音楽監督)、また2011〜2017年にはリヨン国立管弦楽団音楽監督としても大きな業績を残した

(現在は名誉音楽監督)。世界各地の名門オケへの客演も多く、N響とも1984年の初共演以来ほぼ数年おきに客演して深い信頼関係を築いている。

スラットキンの生み出す音楽は明朗でダイナミックな広がりと細部の綿密さを併せ持つが、今回もそうした美質が彼の十八番(おはこ)であるヴォーン・ウィリアムズやコープランドの作品で十二分に発揮されるだろう。日本では演奏機会が少ないこれらの作品の真価を知らしめる定期公演となるに違いない。

[寺西基之/音楽評論家]

アーロン・コープランド(1900~1990)

「私は毎日、くたくたになるまで働いています。でも、疲れて帰ってきても、あなたの音楽は私の慰めになってくれない。私が悪いのでしょうか?」

演奏会後の公開討論会で、聴衆のひとりからこんな風に問い詰められた作曲家は、次のように答えている。

「どちらともいえます! もしもあなたが、どこか夢見るような遠い場所を求めているのであれば、それはお門違いでしょう。私の音楽はそういうものではないのですから。でも、もしもあなたが撹乱(かくらん)、刺激、そして覚醒(かくせい)を求めるのであれば、私の音楽はお役に立てるように思うのですが」(©Oja and Tick, Aaron Copland and His World, 2005)。

何やら前衛作曲家とクラシック・ファンとの対話のようだが、これは1937年2月24日におけるアーロン・コープランド(1900~1990)の発言である。

いきなりこんな対話を紹介したのには理由がある。コープランドというと「たしかにわかりやすいけれども、いまひとつ深みに欠ける、保守的な作曲家」というイメージが流通しているような気もするからだ(そんなことはないだろうか?)。

しかし、実際の彼は、若いころから「無政府主義的」な音楽に強く惹(ひ)かれ、社会主義思想に傾倒して政治的な音楽を書き、さらには当時のアメリカではタブーであった同性愛者として生涯を貫いた、なんとも先進的かつ前衛的な芸術家だった。

フランス留学と社会主義

コープランドは、ロシア支配下のポーランドとリトアニアから移住してきたユダヤ系父母のもと、1900年に生まれた。

少年期には、当時もっとも過激な作曲家レオ・オルンスタイン(やはり亡命ロシア人である)の音楽に夢中になった。20歳でフランス留学を決意。行きの船では、『泉』で物議を醸したばかりの美術家マルセル・デュシャンと意気投合し、パリでは名教師ナディア・ブーランジェに師事した。1920年代のパリといえば、ストラヴィンスキーや「6人組」の作曲家たちが、次々に軽やかな新作を発表していたころであり、青年アーロンも瞬く間にこの動きに感化される。さらにはヨーロッパの地で、新音楽ジャズの面白さを知ることにもなった。

1924年に帰国してからは、前衛芸術家たちのサークルに属しながら、作品を発表。しかし、やがて彼はアメリカ先住民の民俗芸術に強く惹かれるようになる。つまりは、フランス滞在を経て、アメリカ人としてのアイデンティティに少しずつ目覚めたということになろうか。メキシコ人作曲家カルロス・チャベスとの出会いも、こうした志向に拍車をかけたはずだ。

同時に、彼の心を強くとらえたのは、当時のアメリカに徐々に拡がっていた社会主義思想である。とりわけ大恐慌(1929)の後になると、コープランドは共産党の機関紙『新しい大衆』に文章を寄せるとともに、自らも労働歌を作曲するに至る。

彼の音楽がもつ一種の大衆性は、間違いなく、こうした経験が源になっている。プロレタリアートを支持しながら、しかし新しい音楽、先進的な音楽を希求するという、ある意味では矛盾した志向こそが、中期の傑作を生みだす母体として機能したわけだ。かくして彼の音楽の中では、最新鋭の作曲技術と快活さが、インターナショナリズムとアメリカニズムが、そして芸術性と大衆性が軋(きし)みをたてながら激突することになった。

傑作の森

たとえば《ロデオ》(1942)。西部劇を思わせる、なんとも開放的に響く音楽だけれども、もともとは「バレエ・リュス・ド・モンテカルロ」のために書かれたもの。そう、あのディアギレフ率いるロシア・バレエ団の後継団体にして、本家から前衛DNAを引き継いだ精鋭部隊である。そう思って聴いてみれば、その華麗な管弦楽の奥には《春の祭典》の世界が見え隠れする。やや大げさに言うならば《ロデオ》とは大衆に向けた「ハルサイ」なのだ。

一方、《アパラチアの春》(1944)は、モダン・ダンスの創始者マーサ・グレアムの委嘱によるバレエ曲。初演の舞台美術はイサム・ノグチが務めているから、これも当時の先端的なコラボレーションだったことが理解されよう。

《アパラチアの春》初演時の様子(1944年10月30日、アメリカ議会図書館)©Library of Congress, Music Division.

そして冷戦期へ

戦後、世界は冷戦に突入。アメリカ国内においては社会主義思想が厳しく制限され、大規模な「赤狩り」が行われることになった。国民的作曲家コープランドでさえも、ジョセフ・マッカーシー議員に共産党の支持者として糾弾され、一時は窮地に立たされた。正式な党員ではなかったこと、そして友人たちの抗議運動のおかげもあって仕事を奪われることこそなかったが、コープランドに対する思想調査は1975年まで継続されていたというから驚いてしまう。

アメリカ人としてのアイデンティティを求めて音楽活動を行なってきたにも関わらず、反米主義者のレッテルを貼られた彼には、ある種のうつろな思いがよぎったはずだ。実際、戦後の作風は二転三転し、その輪郭をつかむことが難しい。一時期は十二音技法を試してみたものの、彼の音感覚からは遠いものだった。

1900年に生まれ、1990年に死去したコープランドの生涯は、ほぼ20世紀全体に重なっている。そして20世紀とは紛れもなく、アメリカという国がひときわ輝き、そしてその輝きが徐々に失われていった時代と考えられよう。ゆえにコープランドの音楽を考えるということは、この世紀とこの国を考えることに他ならないのである。

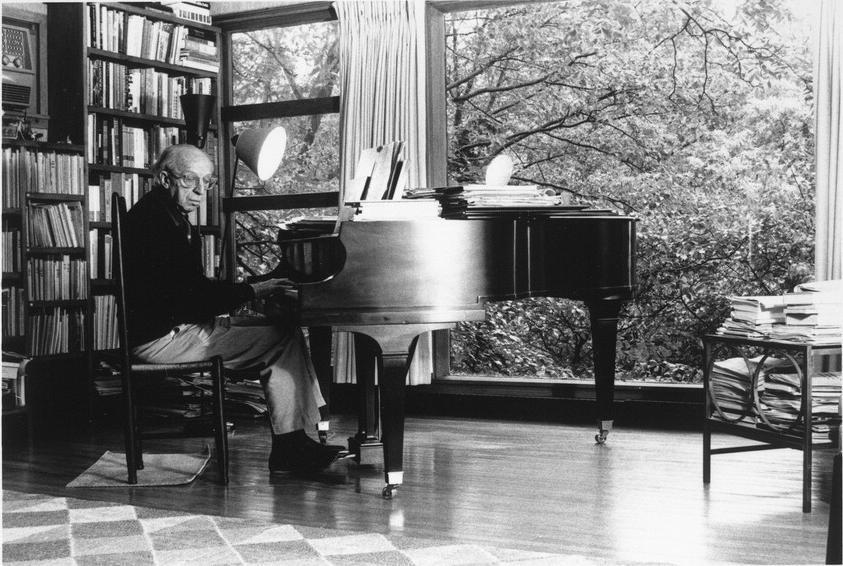

自宅でピアノを弾くコープランド(1978)

[ぬまの ゆうじ/桐朋学園大学教授、音楽学]

(本寄稿はNHK交響楽団 2019-20 SEASON 年間パンフレットに掲載されたものを一部改稿したものです)

公演情報

第1969回 定期公演 Cプログラム

2022年11月18日(金)開演 7:30pm(休憩なし)

2022年11月19日(土)開演 2:00pm(休憩なし)

NHKホール

コープランド/バレエ音楽「アパラチアの春」(全曲)

コープランド/バレエ音楽「ロデオ」(全曲)

指揮:レナード・スラットキン