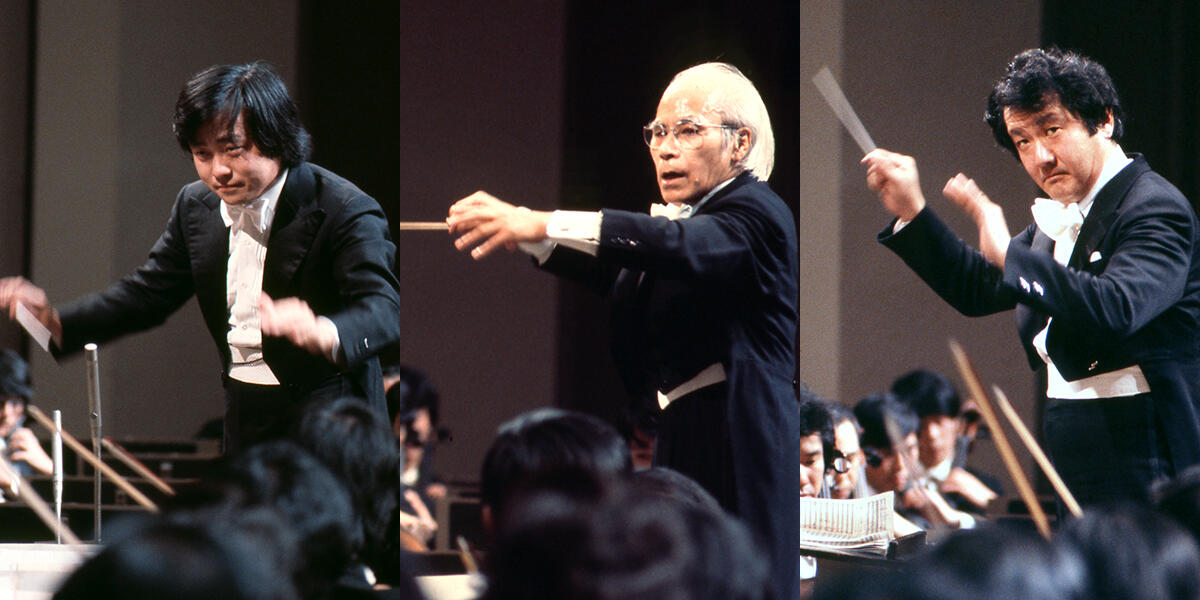

日本近代音楽史、とくにオーケストラの発展史に深い知見をもつ音楽評論家の岩野裕一さんが、第2次世界大戦後、現在までのN響の歴史を時代・社会・世相などの背景とともに振り返ります。

NHKホール開館

N響が形作るスタンダード(1973)

このWEB連載「NHK交響楽団のあゆみ」は、『フィルハーモニー』誌の片山杜秀さんによる連載「N響百年史」を受けて、1951年の財団法人NHK交響楽団発足から現在に至るまで、およそ75年間にわたるN響と日本のオーケストラ界の動きを概観することを目的としている。

N響の歴史を大きく概観すると、1951年からNHKホールの完成する1973年までがひと区切りであり、その後、綺羅星(きらぼし)のごとき名誉指揮者が妍(けん)を競った時代から、N響が初の音楽監督としてシャルル・デュトワを迎えて3年、N響創立75周年となった2001年までが次の区切りとなるだろう。

この原稿の元になったのは、2000年から3年間にわたって『フィルハーモニー Special Issue』で発表したもので、今回の掲載に当たっては大幅に加筆修正を行なったが、ごく正直な気持ちを申し上げれば、時代が現在に近づけば近づくほど、この時代を直接知る方々も多数おられ、評価がいまだ定まらない部分もあるなかで、N響のあゆみを「歴史」として記述するのは、きわめて難しいものがある。

ただ、おそらく一致しているのは、わが国の音楽ファンにとって、N響およびNHKの音楽放送の存在はひとつのスタンダード(規範)であり、N響の演奏や放送を通じてクラシック音楽やオーケストラについての理解を深めていった人はきわめて多い、という事実であろう。

いまでこそ、地方都市オーケストラは地域の人々に愛され、音楽活動の基盤となる社会の公共財として認められているが、よりポピュラーなスポーツ界においてさえ、1991年のJリーグ発足までは、中央のメディアに取り上げられることこそが人気の源泉だったように、テレビの野球中継が巨人戦しかなかった昭和の時代、「N響」は、私たち日本人にとってオーケストラの代名詞と言えるほど、メディアを通じて大きな影響力を保ち続けてきた。

放送であれ、実演であれ、聴き手それぞれに忘れ難い"N響体験"が想起されようが、1964(昭和39)年生まれの筆者にとって、その後の人生が変わったといってよいほど強烈な感銘と衝撃を受けたのは、1984(昭和59)年3月7日の第925回定期公演だった。この日の指揮台に上がったのは、N響名誉指揮者のロヴロ・フォン・マタチッチである。

ごく個人的な体験を書くことをお許しいただきたいのだが、高校時代からクラシック音楽を聴き始め、大学ではオーケストラ部に所属はしたものの、マタチッチの名前も知らず、ブルックナーを聴いたこともなかった私がこの公演を聴くという僥倖(ぎょうこう)に恵まれたのは、NHK交響楽団のファゴット奏者、菅原眸(すがわら・ひとみ)先生のおかげである。この日の午後、先輩の指導のために大学を訪れていた先生は、私を見つけるなり、「おお、岩野、いいところにいた。招待券を受付に置いておくから、きょうの定期はなにがなんでも聴きに来い」と、半ば強引に誘ってくださったのだ。私は先生に言われるがまま、わけも分からずにNHKホールへと向かったのである。

マタチッチはこのとき85歳。当時は朝比奈隆がまだ75歳だったから、85歳といえば驚くべき高齢に感じられたし、ステージに登場する足取りはおぼつかなく、これから80分を超えるブルックナーの《交響曲第8番》を最後まで本当に指揮できるのだろうか、と不安を抱かせるほどだった。だが、ひとたび音楽が始まると、マタチッチは力漲(みなぎ)る巨人と化した。マタチッチのタクトのもと、オーケストラから轟音(ごうおん)が鳴り響くとホールは揺れ動き、マタチッチが両腕を天に向かって突き上げると、オーケストラの頭上に、ヨーロッパの大聖堂のごとき音の大伽藍(だいがらん)が屹立(きつりつ)するさまが、確かに見えたのである。私は金縛りにも近い状態で、この奇跡というべき時間を体感していた。

この日のマタチッチとの演奏は、N響というオーケストラにとっても、おそらくは空前絶後のものだったに違いない。そしてこのときの強烈なオーケストラ体験を境にして、私は音楽を、日本のオーケストラを、一生の友としていく決心をしたのである──。

こうしたかけがえのない音楽体験をもたらしてくれたN響への感謝と敬意を込めながら、1973年からのおよそ半世紀にわたるN響の動きを、定期公演と指揮者の動向を中心に見ていくことにしよう。

新NHKホールで定期公演はじまる(1973-1978)

1973(昭和48)年6月、NHKホールの開館をウォルフガング・サヴァリッシュ指揮のベートーヴェン《第9》で祝ったN響は、9月の1か月間を「第7回イタリア歌劇団公演」で過ごし、10月から定期公演の会場をNHKホールに移して活動を開始する。ウィーンの名匠ハンス・スワロフスキーが、ただ一度招かれたこの10月の定期では、AプロとCプロのメインにシューベルトの《ザ・グレート》、Bプロのメインにベートーヴェンの《英雄》を配し、Aプロはパウル・バドゥラ・スコダとイェルク・デムスがモーツァルトの《2台のピアノのための協奏曲》、Cプロはアレクシス・ワイセンベルクがベートーヴェンの《ピアノ協奏曲第4番》を弾くという、超豪華なプログラムであった。11月には正指揮者の岩城宏之に率いられてインドネシアとオーストラリアを訪問したN響は、シドニー・オペラハウスのオープニング公演に参加している。また、12月にはマタチッチが7回目の来日を果たし、恒例の《第9》公演のほか、定期公演でストラヴィンスキー《火の鳥》《詩編交響曲》、ヤナーチェク《シンフォニエッタ》などを指揮した。

1974(昭和49)年は、岩城が2月と6月の定期6プログラムのすべてに邦人作品を意欲的に取り入れたほか、2月のBプロではシュトックハウゼンの3群のオーケストラからなる《グルッペン》を日本初演。名誉指揮者のオットマール・スウィトナーが3月と12月の2回にわたって登場し、ドイツ・オーストリアの音楽をじっくりと聴かせた。とりわけ12月は、CプロのR. シュトラウス《ツァラトゥストラはこう語った》をはじめとして、Aプロで同《アルプス交響曲》、Bプロでブルックナー《交響曲第3番》と重量級のラインアップだった。また、3つのプログラムでレスピーギの《ローマ3部作》を鮮やかに振り分けた秋山和慶(1月)、ワーグナーを軸にした飯守泰次郎(9月)と、若手邦人指揮者を積極的に登用する一方で、4月にはショスタコーヴィチの子息マキシムが、ソビエト連邦建国後に生まれた同国の指揮者としては初めてN響の指揮台に立ち、父の《交響曲第5番》《第7番》《第9番》と《オラトリオ「森の歌」》を披露。10月にはジャン・フルネが登場してフランス音楽による3プロを指揮、BプロではNHKホールのパイプオルガンでサン・サーンスの《交響曲第3番》を響かせた。

バランスのとれた指揮者陣が配されただけでなく、初来日のマウリツィオ・ポリーニ(4月、第628回、プロコフィエフ《ピアノ協奏曲第3番》)や、アルフレッド・ブレンデル(6月、第636回、ベートーヴェン《ピアノ協奏曲第1番》)、エディット・マティス(11月、第645回、ソプラノ)など、多彩なソリストがラインアップされた1年であった。

1975(昭和50)年は、1・2月定期に鬼才ミヒャエル・ギーレンが初来日して、ツィンマーマン、ルトスワフスキなどの現代作品とマーラー《悲劇的》、ストラヴィンスキー《春の祭典》《ペトルーシカ》を意欲的に取り上げたが、当時の新聞評ではかなり厳しい批評が寄せられている。2月から3月にかけてはホルスト・シュタインがオルフ《カルミナ・ブラーナ》など4プログラム11コンサートにわたる定期および特別公演を指揮、その間の3月3日には名誉指揮者の称号を受けている。この年はサヴァリッシュ(4・5月)、マタチッチ(11・12月)、岩城(9月)、外山雄三(10月)、ハインツ・ワルベルク(6月)というなじみ深い指揮者に定期を委ねたが、ソリストについては、5月にモーツァルトの協奏曲を弾き振りしたサヴァリッシュ(第661回・第663回)と、10月に登場したゾルターン・コチシュ(第672回)以外は、定期公演に登場するソリストがすべて日本人演奏家という、珍しい1年となった。

1976(昭和51)年前半は、ベルンハルト・クレー、ハンス・ドレヴァンツ、岩城、サヴァリッシュ、外山、そして秋山という常連が、それぞれに意欲的なプログラムを披露している。9月には、これが最後となった「第8回イタリア歌劇団公演」に参加して、初来日のプラシド・ドミンゴが出演した《カヴァレリア・ルスティカーナ》と《道化師》などを演奏。そして10月からの翌年6月にかけてのシーズンは、N響創立50周年シリーズとして、まず10月には尾高尚忠の次男である忠明と、25年ぶりにN響定期に迎えられた山田一雄、そして正指揮者の岩城の3人が、それぞれ邦人作品を1曲ずつ含んだプログラムを振り分けた。岩城が初演した武満徹の《マージナリア》は、N響が創立50周年を記念して委嘱した作品だが、その後にN響での演奏機会に恵まれないのは惜しまれる。

明けて1977(昭和52)年2月には、ジョセフ・ローゼンストックを久々に日本に招き、定期3プログラムのほか、2月23日には、1927(昭和2)年の新交響楽団第1回定期公演と全く同じプログラム──メンデルスゾーン《序曲「フィンガルの洞窟」》、モーツァルト《歌劇「イドメネオ」バレエ音楽》、シューベルト《ザ・グレート》──による記念特別公演を指揮している。このときローゼンストックは82歳で、これがN響の指揮台に立った最後の機会となった。3月には岩城がブラームス・チクルスに石井眞木、武満、広瀬量平の作品を組み合わせる意欲的なプログラムで登場、4月は再登場のギーレンが矢代秋雄、湯浅譲二を取り上げつつ、N響初演となるマーラー《交響曲第7番》や、シェーンベルク《管弦楽のための変奏曲》やベルク《3つの管弦楽曲》を演奏して、前回の不評を吹き飛ばす高評を得ている。

4月から5月にかけてはユリア・ヴァラディ、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウを迎え、サヴァリッシュがシューマン《ゲーテの「ファウスト」からの情景》日本初演とバルトーク《青ひげ公の城》という豪華な演目を並べた。9月には、かつて1954(昭和29)年に常任のニクラウス・エッシュバッハーが演奏を拒んだショスタコーヴィチの《交響曲第10番》を外山がN響として初めて取り上げ、12月はシュタインがR. シュトラウスの《英雄の生涯》とベートーヴェン《運命》で締めくくっている。

常任指揮者不在のオーケストラ運営

冴える事務局の企画力(1978-1982)

ここまで見てきたように、1964年のアレクサンダー・ルンプフを最後に、常任指揮者を置かなくなって以降のN響は、ドイツ・オーストリア音楽のスペシャリストである名誉指揮者と、岩城・外山の2邦人指揮者が「指揮者団」のような形をとってオーケストラをリードしていく体制をとり続けていった。そこに多彩な客演指揮者陣が加わって、わが国のオーケストラとしては桁違いに公演回数の多い定期公演をこなしていくわけだが、放送オーケストラとしての公共的な使命と、聴衆を常に満足させるためのプログラミングに、楽団としての音楽的な成長を加味しながら、事務局を中心に慎重な運営が続けられてきたことは、当時の演奏記録がなにより物語っている。

たとえば1978(昭和53)年のシーズンでは、4月はサヴァリッシュがポリーニ、エミール・ギレリスというピアノの二大巨匠と登場して、ポリーニがブラームス《ピアノ協奏曲第1番》、ギレリスがベートーヴェン《ピアノ協奏曲第5番「皇帝」》という王道をいくピアノ協奏曲を聴かせる一方で、5月定期は尾高忠明、井上道義、小林研一郎という3人の若手に委ね、将来に向けての目配りも忘れてはいない。またこの年は、9月に朝比奈隆がN響で初めてブルックナーを取り上げて、重厚な《交響曲第9番》で存在感を示している。そして10月には、ギーレンと並ぶ現代音楽のスペシャリストであるハンス・ツェンダーが登場、第762回定期のプログラム──自作《無字の経》、ギドン・クレーメルをソリストに迎えてのベルク《ヴァイオリン協奏曲》、メシアン《さればわれ死者のよみがえりを待ちのぞむ》──で真骨頂を見せている。

1979(昭和54)年2月、N響は外山雄三、森正の2人に「正指揮者」の称号を贈呈した。この年、森正の登場はなかったが、8月から9月にかけて行われたアジア・オセアニア8か国ツアー(中国、香港、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、オーストラリア)では、外山と岩城の正指揮者2人が指揮を担当している。

1979年のもうひとつの話題としては、日本のオペラ公演に協力したいというサヴァリッシュの意向を受けて、5月に二期会のモーツァルト《魔笛》のピットに入ったことがあげられる。この組み合わせによるオペラ公演は、1981年のベートーヴェン《フィデリオ》で再び実現した。

さて、この年定期公演のほうは、スウィトナー(1月)、サヴァリッシュ(4・5月)の名誉指揮者に、正指揮者の岩城(3月)、フェルディナント・ライトナー(2月)、ワルベルク(6月)といった独墺系の常連が招かれる中で、注目すべきプログラムとしては、ライトナーのN響定期としては27年ぶりとなるブラームス《ドイツ・レクイエム》(第773回)、サヴァリッシュが再びヴァラディ、フィッシャー・ディースカウのコンビと組んでのショスタコーヴィチ《交響曲第14番》(第779回)などが挙げられる。また、11月にはギュンター・ヴァントがN響に初登場して、シューベルト《ザ・グレート》、ブルックナー《交響曲第5番》、シューマン《交響曲第4番》という極めつけの十八番を聴かせた。

1980(昭和55)年は、5月定期を3月下旬から4月に前倒ししてサヴァリッシュが6プログラムを受け持ってブルックナー《交響曲第8番》、R. シュトラウス《家庭交響曲》からドヴォルザーク《新世界》まで、幅広いレパートリーを披露しているが、これはモスクワ・オリンピックに合わせてソ連・ヨーロッパ演奏旅行を計画していたことによる。だが、アフガニスタン侵攻に抗議して西側諸国がオリンピックをボイコットしたことから、ツアーも中止された。

この年は、東西冷戦のはざまで悲劇的な死を遂げた2人の指揮者──ソ連からオランダに亡命して活躍が期待されながら、バイエルン放送交響楽団の首席指揮者就任直前に心臓マヒで世を去ったキリル・コンドラシンが1月に、東独を代表する指揮者のひとりでありながら、東独崩壊後にピストル自殺したヘルベルト・ケーゲルが9月に客演して、それぞれ3プログラムを指揮している。また、ソリストとしては、中村紘子が1月にラフマニノフ《ピアノ協奏曲第3番》(第799回)、6月にモーツァルト《ピアノ協奏曲第24番》(第814回)、12月にプロコフィエフ《ピアノ協奏曲第2番》(第827回)と3回も登場しているのが目をひく。

1981(昭和56)年は、2月にシュタインがブルックナー《テ・デウム》、3月にライトナーがハイドン《オラトリオ「四季」》、5月にサヴァリッシュがメンデルスゾーン《交響曲第2番「讃歌」》、10月にアルド・チェッカートがヤナーチェク《グラゴル・ミサ》と、大規模な声楽曲が並んだ。だが、この年最大の話題は、11月の定期公演に初登場したアメリカ生まれのスウェーデン人、ヘルベルト・ブロムシュテットであろう。長身痩躯(そうく)のブロムシュテットはチャイコフスキー《交響曲第6番「悲愴」》、ブラームス《交響曲第1番》といったオーソドックスな曲目で新鮮な名演を聴かせ、聴衆・楽員の双方から高い支持を受けたのだった。

尾高賞30周年、そして「N響の父」有馬大五郎亡きあと(1982)

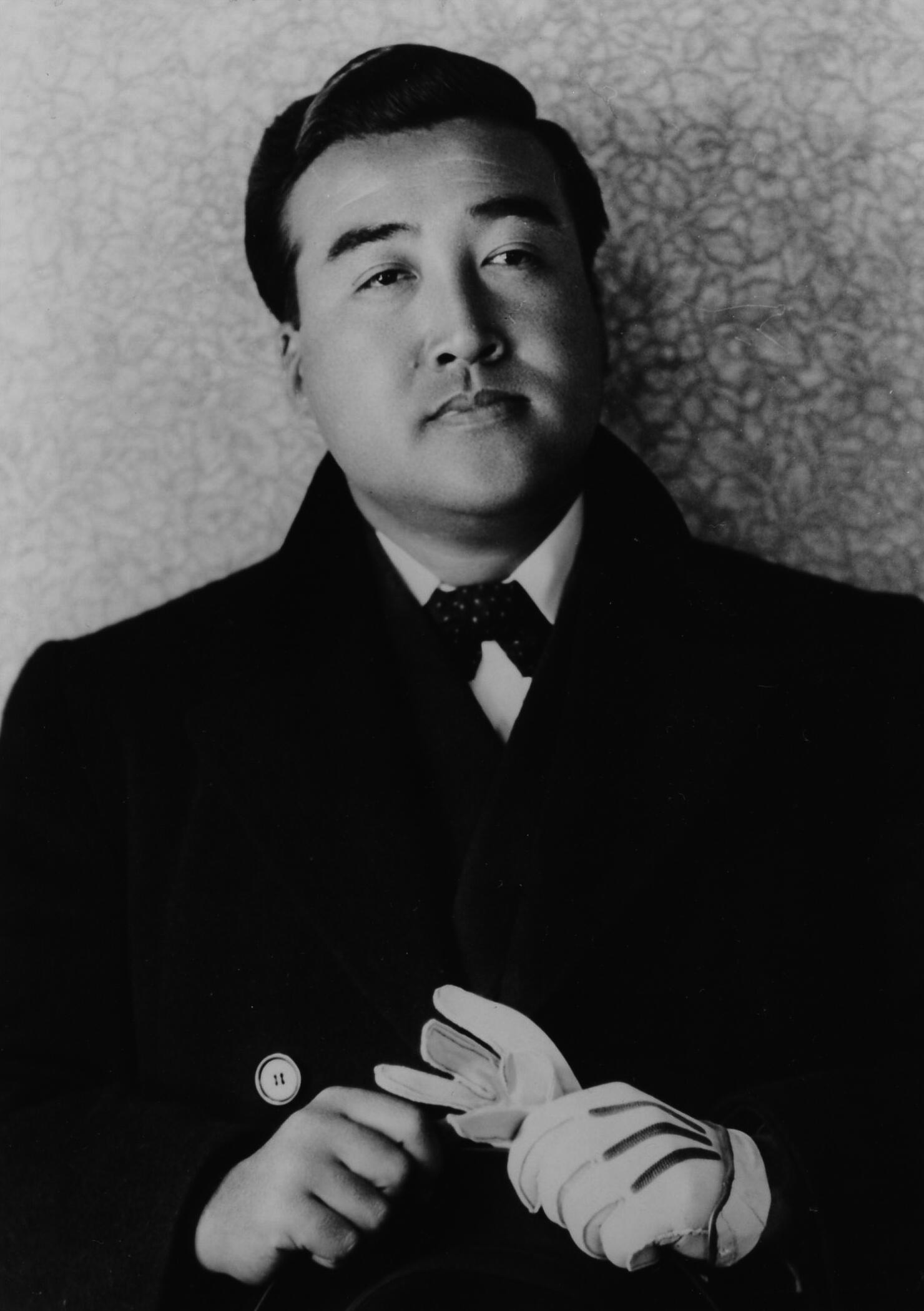

ところで、N響の事務長・副理事長を長らくつとめ、同団の中興の祖というべき存在だった有馬大五郎が、1980年10月に80歳で世を去り、翌1981年10月6日には尾高忠明の指揮で追悼演奏会が行われている。

サヴァリッシュに「N響の父」とも称された有馬の経歴については、すでに本稿の 第1回(1945-1959)で触れたが、戦前のウィーンに留学して幅広い人脈を築き、オーケストラのインテンダント(総支配人)の役割を熟知した有馬の存在なくしては、今日のN響はあり得なかったといっても過言ではない。1960(昭和35)年の世界一周旅行の成功で得た自信と、1962年の「小澤事件」における蹉跌(さてつ)を経て、有馬が選んだ道は、オーケストラに常任指揮者を置かず、独墺系の名誉指揮者に指導を委ねながら、多彩な客演指揮者にも柔軟に対応できる放送オーケストラとしての機能性を追求しようというものであった。

常任指揮者や音楽監督を置かないオーケストラとしては、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の存在が挙げられる。有馬がウィーン・フィルをオーケストラの理想像として思い描いてきたことは想像に難くないが、インテンダントとしてオーケストラの運営に全責任を持ち、楽員の精神的支柱でもあった有馬が世を去ったのち、そのめざしてきた理念を、時代の要請に応じて継承・発展させていくために、果たしてN響はどのような運営体制を取るべきだったのだろうか。

たとえばN響は、1952年に、その前年に創作されたもっともすぐれた日本人作曲家のオーケストラ作品に対して贈る「尾高賞」を制定し、毎年3月の定期公演で受賞作を演奏するのを恒例としてきた。

1982(昭和57)年には、尾高賞30周年を記念して、3月に行われる3回の定期公演すべてを全曲邦人作品でプログラミングする、という大胆な企画が行われている。まず、1912年から1980年にかけて作曲された日本人の管弦楽作品約1600曲をリストアップしたのち、音楽学者、N響楽員、指揮者、NHK音楽プロデューサーが60曲に絞り込んだものから、さらに定期会員へのアンケート調査を経て最終的に12曲を選考。それに本年度と前年度の尾高賞受賞作3曲を加えた15曲を、外山雄三がすべて指揮するというこのチクルスは、その綿密な準備も含めて、わが国のオーケストラ史上でも特筆されるべき公演であったと同時に、経済的に安定した基盤をもつN響にしか成し得ない、意義深い催しであった。

N響の邦人作品上演に対する責任感は、「日本のオーケストラは、日本から作品が生まれなければ、結局は生き残れないのではないか」という有馬のポリシーに深く根ざしていただけに、この企画には有馬の最後の執念のようなものが感じられる。だが、音楽界や評論家からは絶賛される一方で、古くからの定期会員からは歓迎されず、尾高賞受賞作の定期公演での披露演奏は1985年をもって終了し(1986年と1987年は該当作品なし)、1988年からは特別公演に移行して現在に至っている。

N響の定期会員は、NHKホールの落成した1973年の最盛期に一気に増え、2万席近くにふくれ上がったが、1978年頃から陰りを見せ、1981年には1万1000席程度と最盛期のおよそ半分まで落ち込んだ。1977年には20代前半が約2割を占めていたが、1981年には12%までダウンし、定期会員の平均年齢が40代後半から年々上がっていただけに、若者を取り込む革新的な路線を取るべきか、従来の保守的な聴衆を大切にすべきか、この時期のN響は大いに悩みつつも、結局は有馬時代よりもさらに堅実な、「伝統的なヨーロッパ名曲志向が強い聴衆の意向」をより反映した路線を歩んでいくことになる。

こうしたN響の在り方を批判することはたやすいが、「交響管弦楽により、わが国音楽芸術の向上発展を図り、その社会文化使命を達成することをもって目的とする」と自らの"憲法"である「財団法人NHK交響楽団寄付行為」に定めたこのオーケストラは、日常的な演奏活動を常に放送番組と連携しながら進める必要があった。創立当初からテレビ・ラジオのレギュラー番組を持つN響は、欧米の放送オーケストラとは異なる出自をもち、視聴率競争というポピュリズムの圧力にもさらされる中で、芸術性や社会的使命に加え、放送を通じてオーケストラを楽しむ幅広い聴衆への配慮も求められてきたのである。

その舵取(かじと)りを、音楽監督や常任指揮者といった芸術的リーダーだけに委ねるのは難しいからこそ、N響は複数の名誉指揮者と正指揮者による「集団指導体制」を採ってきたのだろうが、日響創立時から40年間にわたって辣腕をふるってきた有馬を失ったのち、N響が新たな方向性を見出すまでには、まだしばらくの時間が必要であった。