日本近代音楽史、とくにオーケストラの発展史に深い知見をもつ音楽評論家の岩野裕一さんが、第2次世界大戦後、現在までのN響の歴史を時代・社会・世相などの背景とともに振り返ります。

プロローグ

プロローグ

N響機関誌『フィルハーモニー』では、わが国を代表する碩学(せきがく)・片山杜秀さんが、壮大な叙事詩である「N響百年史」の連載を続けている(2025年4月現在)。

連載は5年目に突入し、昭和初期の楽壇とその世相を描く筆はますます冴えているが、このペースだと、2026年に迫ったN響の創立100年までに現代までの歴史を書ききるのはさすがに難しい。そこでフィルハーモニー編集部は、N響100年の歴史のうち、その前史にあたる1951年の「財団法人NHK交響楽団の創立」までを片山さんが執筆し、その後の75年間の歩みについては、WEB連載の形で筆者(岩野)が片山さんからのバトンを受け継ぐ、という方法を考えついた。

実は筆者には、いまを去ること四半世紀前の2000年から2002年にかけて、毎年夏のシーズンオフに刊行されていた『フィルハーモニー Special Issue』にN響の全演奏会記録が掲載された際、その解説にあたる文章という名目で、N響75年の歴史を3年越しで連載した経験がある。これは拙著『王道楽土の交響楽 満洲――知られざる音楽史』を読んだ当時のN響演奏事業部長・竹森道夫さんの発案であり、日本のオーケストラ史をふまえたN響の歩みを、新書1冊分程度の読み物としてコンパクトにまとめたものだった。

この連載が掲載された『フィルハーモニーSpecial Issue』はいまでは入手困難であり、当時はまだネットで公開することが一般的ではなかったため、容易にお読みいただくことができない。そこで、1951年のN響創立から75年間のうち、20世紀の50年間はこのときの原稿をベースに加筆修正を施し、今世紀に入ってからの25年は新たに書き下ろしてネットで連載することで、N響100年の歩みを皆さんと共有しようというのがこの試みである。

もとより当方は、筆の力も、歴史に対する洞察力も、調査能力も、片山さんのはるか足元にも及ばないだけに、氏の「N響百年史」からリレーのバトンを受け継ぐというのはおこがましく、せめて料亭の待合で供される白湯のごとく、N響史のメインディッシュたる片山さんの大作がゴールに至るまでの間、読者諸賢が日本のオーケストラ史を振り返る際の知識を「整える」役目が果たせたら、これに勝る喜びはない。

しばしお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

前史 ── 終戦からN響発足まで(1945-1951)

さきほど、「1951年のN響発足までは片山さんが受け持つ」と申し上げた先から恐縮だが、現代日本の歴史は戦前、戦後と区切るのが通例でもあり、まずは前史として1945年夏からスタートすることをお許しいただきたい。

1945(昭和20)年8月14日のポツダム宜言受諾に続き、8月15日正午から全国に向けて放送された「玉音放送」によって、ようやく平和を取り戻した日本。大戦中最後の演奏会となった同年6月13・14日の第267回定期公演で、ベートーヴェンの《第9》(尾高尚忠指揮)を演奏した日本交響楽団(日響)は、その後も放送を通じて国民を励ましてきたが、終戦直後の「歌舞音曲の停止」を経て、戦後はじめてラジオに登場したのは8月28日のことであった。尾高尚忠の指揮による自作の《ピアノと管弦楽のための狂詩曲》と、伊福部昭《北日本の民謡による組曲》の演奏によって再スタートを切った日響は、9月14・15日の両日は、都心にありながら辛うじて焼け残った日比谷公会堂で第268回定期を開催。尾高指揮によるベートーヴェンの《英雄》は、全国にも中継放送された。このときの「葬送行進曲」は、おそらくは戦没者を悼む調べとして聴く人の心に迫ったことであろう。

翌10月の定期公演には、当局によって1944年から軽井沢で強制疎開生活を強いられてきた専任指揮者のジョセフ・ローゼンストック(1895-1985)が指揮台への復帰を果たし、1946年10月にいったん離日するまですべての定期公演の指揮台に立つ。十八番(おはこ)のファリャ《バレエ組曲「三角帽子」》(第269回)にはじまって、ベートーヴェン《運命》(第273回)、ブラームス《交響曲第1番》(第275回)といった古典派から、合唱入りの大曲であるヴェルディ《レクイエム》(第276回)、ベートーヴェン《第9》(第278回)、そしてモーツァルトの《ピアノ協奏曲第12番》の"弾き振り"(第277回)に至るまで、戦時中の鬱憤を晴らすかのような幅広いレパートリーと潑剌(はつらつ)たる演奏には、聴衆・楽員の双方が快哉(かいさい)を叫んだに違いない。

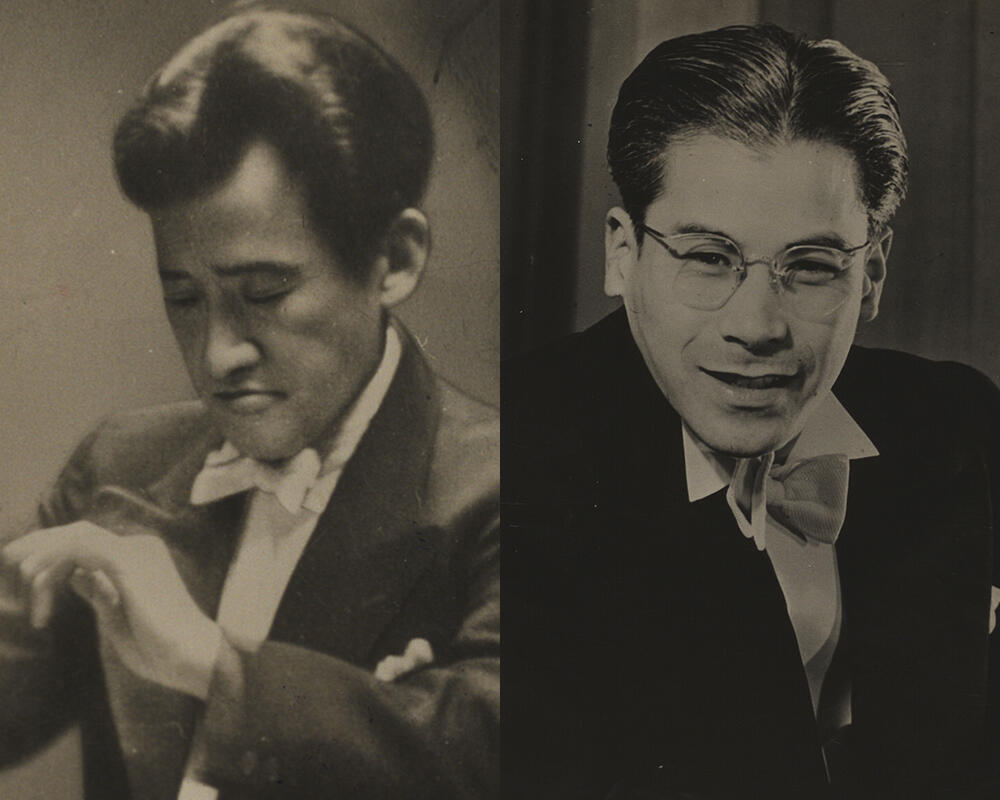

アメリカに居を移したローゼンストックが再び来日する1951年5月までの間は、戦中からの専任指揮者だった尾高尚忠(おたか・ひさただ、1911-1951)、山田和男(一雄)(やまだ・かずお、1912-1991)、高田信一(たかた・しんいち、1920-1960)と、日本に在住していたロシアの名ピアニストで、指揮者としても重きをなしていたレオニード・クロイツァー(1884-1953)が大車輪の活躍を続ける時代になる。当時の日響は、娯楽に飢えた民衆の要望に応えるべく、全国への演奏旅行を含む数多くの公演をおこなうだけでなく、最盛期は週3回にも及ぶ放送出演や、アメリカ軍や進駐軍将兵向けの定期演奏会など、まさに殺人的というべき多忙を極めていた。

しかも、音楽界をとりまく状況は劣悪で、1947(昭和22)年1月の第283回定期(近衛秀麿指揮)では、シューマンの《ピアノ協奏曲》のソリストだったクロイツァーが、停電で何度も演奏が中断したことを腹に据えかね、ひとり暗闇のなかで独奏部分とオーケストラのパートを1台のピアノで弾き続け、明かりが点くと同時にメンバー全員が間髪を入れず入っていく、という離れ業をやってのけ、長らく語り草となったほどであった。

この間定期公演では、青年指揮者・山田和男が《大地の歌》(1947年5月、第287回定期)を皮切りに意欲的にマーラーの交響曲を取り上げ、1949年には4月に《復活》を指揮、12月にはゲーテ生誕200年を記念して大曲《一千人の交響曲》(第312回)の日本初演をおこなっている。《一千人の交響曲》の演奏風景は当時のニュース映画に記録されているが、ルパシカ(ロシアの民族衣装)のような舞台衣装を身につけた山田が、日比谷公会堂のステージや客席にまで陣取った演奏者に向かって獅子(しし)奮迅のごとく指揮する姿からは、氏のマーラーヘの傾倒ぶりと平和の到来への歓(よろこ)びが伝わって感動的である。また、高田信一は1947年11月の第291回定期でビゼーの《歌劇「カルメン」》を演奏会形式で全曲上演して話題を呼ぶ一方、日響ともっとも深い関係にあった尾高尚忠は、ウィーンでの留学経験を生かしたドイツ・オーストリア系のオーソドックスなレパートリーを中心としながらも、ブルックナーの《交響曲第7番》(1948年10月、第300回)と《第9番》(1950年12月、第322回)、R. シュトラウス《アルプス交響曲》(1950年1月、第313回)といった大曲を意欲的に取り上げていた。

しかしながら、当時の日響の演奏について評論家や聴衆が必ずしも満足していなかったことは、山根銀二に代表される評論家の辛辣な新聞評や、『音楽芸術』1950年12月号における特集「日本交響楽団批判」からも窺(うかが)い知ることができる。とりわけ、東宝の音楽部門である東宝交響楽団(宝響)が1947年10月から定期公演を開始し、ヨーロッパから帰朝した近衛秀麿による古典ものと、かつて新響のファゴット奏者だった指揮者の上田仁による近現代作品という意欲的なプログラムがファンの話題を呼んでいただけに、音楽の本質を追求することよりも破綻なく合わせることが窮極の目的となり、少ない練習回数でもまとめあげることのできる「日響スタイル」――当時、音楽関係者のあいだではこんな言葉がささやかれていたという――は、伝統にあぐらをかいたものとして厳しい批判の対象となった。

もちろんその背景には、オーケストラの経済的な困窮という大きな問題があった。1949年7月20日の放送から、日本交響楽団はそれまでの「日本放送交響楽団」から「NHK交響楽団」と改称して出演するようになり(「NHK交響楽団の発足」、『フィルハーモニー』1949年9月号)、NHKとの繋(つな)がりを深めることで、経営面での安定度を増していった。にもかかわらず、戦後の超インフレのなかで楽団を維持運営していくためには、相変わらず超人的なスケジュールをこなさなければならなかったのである。

それに加えて、戦前から長らくローゼンストックのもとで演奏してきた楽員たちの高いプライドが、日本人指揮者に対する鬱屈した不満となってオーケストラの士気を低下させたことは否定できない事実であった。

「わが日響は実に忙しい。その多忙さは知らない人にとっては、あきれ返るほどのものである。一ヵ月に20回以上の演奏というものは、いかに名人、達人ぞろいの楽員諸君といえども、決して楽な仕事ではない。(中略)とにかくわれわれ日響楽員たちは、練習と演奏に明け暮れし、自宅-練習所-日比谷公会堂-放送局、そして北は北海道から、南は鹿児島までの、つねづね相当の強行軍的演奏旅行という、よくいえば驚嘆すべき、悪くいえば、どうかと思うほどの忙しさに追われているのである」

オーケストラの機関誌『フィルハーモニー』にこう寄稿した尾高尚忠は(尾高尚忠「楽隊屋の『生態』」、『フィルハーモニー』1950年12月号)、その直後に極度の疲労から病に倒れ、1951年2月16日、39歳の若さで不帰の人となる。戦中・戦後の日響を支えた尾高の急逝が楽壇に与えた衝撃は大きく、音楽評論家の野村光一は「尾高を殺したのはNHKである」という過激な一文を毎日新聞に寄稿したほどであった。ただし、野村はエキセントリックな批判を展開したわけではなく、日本交響楽団と深い関係にあったNHKが、単に経済的な支援だけでなく、運営全般に責任をもつことがこの楽団の窮状を救う唯一の道である、と哀惜の情を込めて説いたのである。

折しも1950年6月には電波三法(電波法、放送法、電波監理委員会設置法)が施行され、NHKは放送法に基づく「特殊法人日本放送協会」として新たに発足するとともに、民間放送が認められることになり、翌1951年9月以降、名古屋の中部日本放送(CBC)、大阪の新日本放送(のちの毎日放送)と朝日放送(ABC)、福岡のラジオ九州(のちのRKB毎日放送)、京都の京都放送、東京のラジオ東京(のちの東京放送)と日本文化放送(のちの文化放送)というように、民放ラジオ局が続々と開局していく。そうしたなかで、音楽放送の重要性を改めて認識したNHK当局は、全面的にオーケストラ運営の責任を負うこととなり、1926年に新交響楽団として発足し、1942年から財団法人となっていた日本交響楽団は、1951(昭和26)年8月1日、創立25周年の記念すべき年に「財団法人NHK交響楽団」と正式に改称し、放送出演のみならず演奏会においてもこの名称を用いることになった。

高度経済成長と音楽界の発展

NHK交響楽団誕生す(1951-1956)

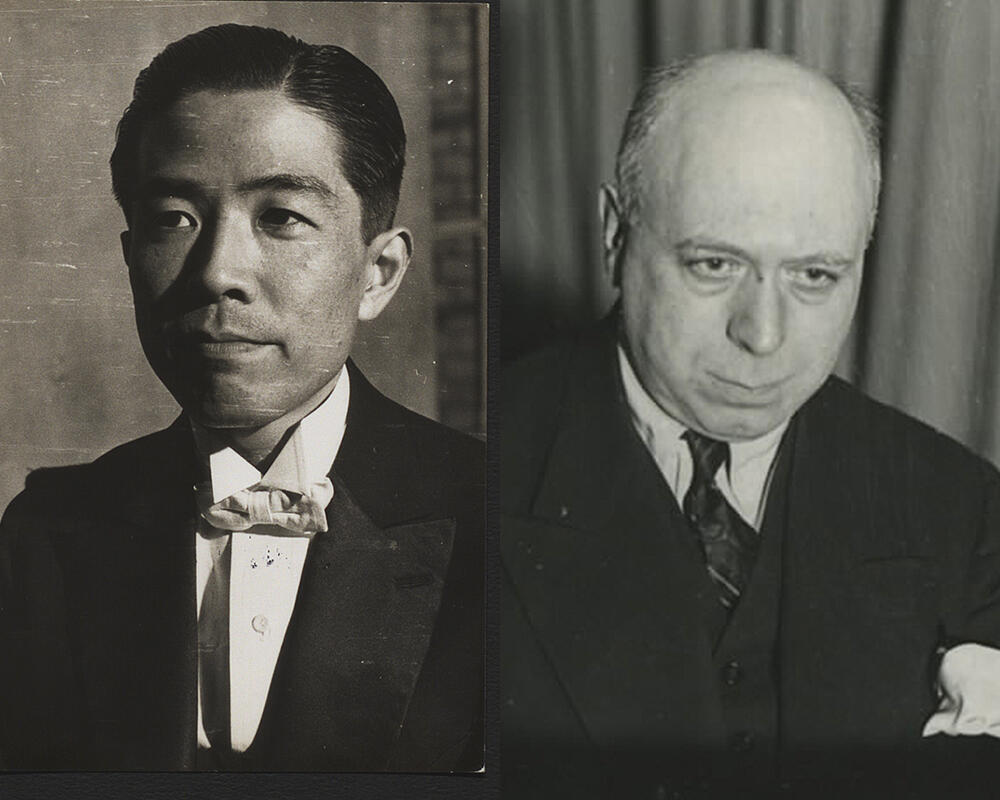

日本放送協会、すなわちNHKが積極的に楽団運営と企画の両面に参画し、経済的にも従来に増した強力な助成をおこなうことになった背景には、日本放送協会会長で、1947年10月から日本交響楽団理事長をつとめていた古垣鐵郎(ふるかき・てつろう、1900-1987)の果たした役割が大きい。古垣はフランス・リヨン大学を卒業後、国際連盟事務局勤務中に朝日新聞に引き抜かれ、国際ジャーナリストとして活躍した。終戦後はNHKに迎えられて高野岩三郎初代会長を補佐、1949年からは会長をつとめていたが、この時期、文化芸術に深い理解と愛情を持つ古垣がNHKと日本交響楽団の要職にあったことは、わが国のオーケストラにとってまことに幸いだった。

古垣は、「二つに割れた世界を一つの世界にもどすため」には、芸術家の「平和への情熱」こそが大きな役割を演じるとして、世界人類共通の言葉である音楽に大きな希望を託した。そして、NHKが「名実ともにその責任を明かにして、単に日本ばかりでなく広く、世界に向って本楽団の存在を問わんとする」ことを約束したのである(『フィルハーモニー』1951年第8号)。こうした古垣のビジョンは、1960年のN響世界一周演奏旅行となって結実するわけだが、NHK会長とNHK交響楽団理事長を兼務した古垣がそのスタートとしておこなったのは、海外からの常任指揮者招聘(しょうへい)であった。

N響改組の直前、1951年5月にはアメリカからジョセフ・ローゼンストックがわずか1か月間ながら久々に再来日を果たして、2回の定期公演(第327・328回)と地方公演、特別演奏会を指揮して楽団の実力を引き出し、「日響時代」を輝かしいフィナーレで締めくくっていたが、NHK交響楽団として再出発するにあたっては、名教師であったローゼンストックとはまったく違った音楽性――オーケストラの自発性を重んじる演奏スタイル――を持った指揮者が求められていた。その人選にあたっては、N響最大の実力者であった事務長の有馬大五郎(ありま・だいごろう、1900-1980)がウィーン留学時代に築いた人脈がものをいい、ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団の指揮者であったクルト・ウェス(1914-1987)を常任指揮者として招くことに成功。1951年9月から1954年8月に離日するまで、3シーズンにわたってウィーン仕込みの典雅で温かな音楽を聴かせていく。

ウェスのレパートリーは、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ブルックナー、R. シュトラウスといった正統的な独欧系の音楽であったが、とりわけ楽団員・聴衆の双方を喜ばせたのはヨハン・シュトラウスをはじめとする本場のウィンナ・ワルツであった。1952年1月に日比谷公会堂でおこなわれた「ウィーン音楽のタベ」は大好評を博し、「これまで日比谷公会堂のN響演奏会で、こんなにも楽しい笑顔と喜びの声と拍手が渦まいたことがあったろうかと思われるほどであった」(中野吉郎)(『洋楽放送70年史』)。その後、ウェス=N響のウィンナ・ワルツはラジオ放送のほか全国でもたびたび公演され、日本の聴衆に"音楽を心から愉しむ"という体験をもたらしたのである。

また、ウェスの来日から1年後の1952年8月には、ウィーンからヴァイオリンのパウル・クリング、クラリネットのロルフ・アイヒラー、オーボエのユンク・シェフトライン、ハープのヨーゼフ・モルナールをN響客員奏者として招聘し、アンサンブルの強化を図るとともにソリストとしても共演した。また、彼らは東京藝術大学などで学生を指導するなど、日本の音楽界に果たした役割は大きく、モルナールのように、いったん帰国しながら再び日本を訪れて定住した例もあった。

ところで、1952(昭和27)年4月に「日本国との平和条約」、いわゆるサンフランシスコ講和条約が発効して、連合国による占領下から再び独立を果たしたわが国には、海外との交流に関するさまざまな規制が撒廃されたことによって、一流演奏家の来演が相次ぐ。1952年には声楽家のヘレン・トローベルとゲルハルト・ヒュッシュ、1953年にはピアノのワルター・ギーゼキング、ヴァイオリンのアイザック・スターン、1954年にはピアノのウィルヘルム・ケンプ、チェロのピエール・フルニエなどの名手が日本を訪れ、N響との協演を果たしているが、オーケストラヘの影響度という点からいえば、2人の客演指揮者、ジャン・マルティノン(1910-1976)とヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)をおいて右に出る者はないだろう。

フランスの名匠マルティノンは、1953年10月の来日当時43歳。日本ではほとんど無名であったが、「最高の音楽職人」との呼び声通り、オーケストラの指導にかけては卓抜した手腕をもっていた。ベルリオーズ《幻想交響曲》、ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》、ラヴェル《スペイン狂詩曲》という極めつけのフランス音楽プログラムで第350回定期に登場、およそ3か月にわたり日本に滞在して6プログラム・19曲を指揮したが、センセーショナルな話題を呼んだのは、一夜の定期(第351回)で、ストラヴィンスキーの三大バレエ、《ペトルーシカ》《火の烏》《春の祭典》を一挙に演奏したことだった。このときの巧みな変拍子の指揮ぶりは、聴衆以上に楽員をおおいに感激させ、マルティノンもまた、この日本の若きオーケストラを「やる気があって、いくらでも良くなっていく」(原田三朗『オーケストラの人びと』)と称えたという。余談ながら、このマルティノン招聘の際には、ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団のアルトゥール・ロジンスキも候補にあがっていたというが、有馬事務長の真の意中の人は、驚くなかれ、かのフルトヴェングラーであったという(岩城宏之『チンドン屋の大将になりたかった男』ほか)。

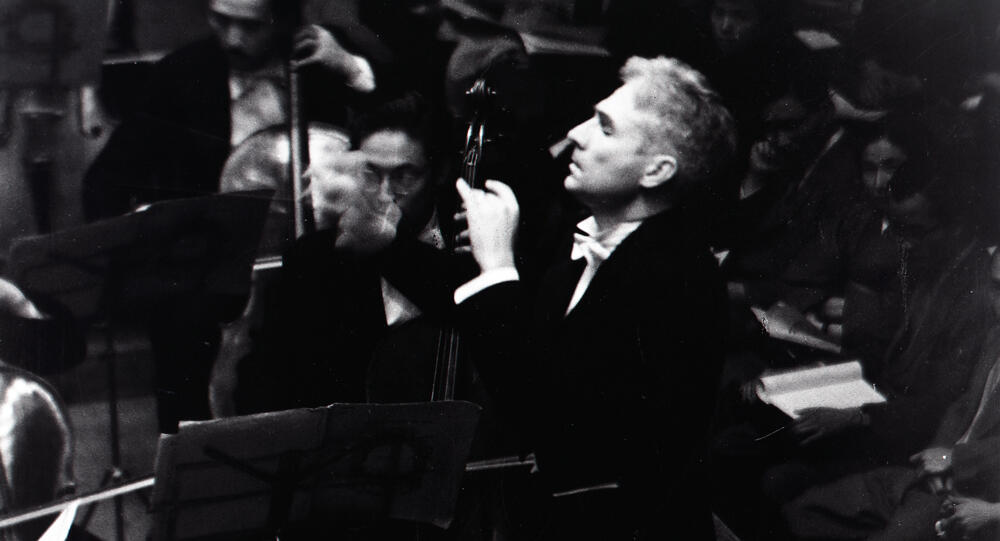

フルトヴェングラーの来日はその逝去でさすがに果たせなかったものの、続いてN響は欧州楽壇でフルトヴェングラーと人気を二分していたヘルベルト・フォン・カラヤンを単身日本に招く。カラヤンは1954年4月6日のブラームス《交響曲第1番》のスタジオ演奏を皮切りに、5月9日のベートーヴェン《第9》公演で離日するまで、滞在38日間のあいだに《運命》《悲愴》《展覧会の絵》など17回の演奏会と放送をおこない、日本の音楽ファンを"カラヤン旋風"の渦のなかに巻き込んだ。

カラヤンの指揮するN響の演奏は、すでに前年から始まっていたテレビ放送でも全国に中継されたが、放送関係者を驚かせたのは、そのテンポが常に正確でリハーサルと本番の演奏時間が寸秒違わなかったことだったという。だが、当時の録音(《悲愴》はカラヤン没後10年の1999年に日本でCD化された)を聴けば、それは決して無機質なものではなく、オーケストラを存分にドライヴした熱い演奏だったことが窺える。

カラヤンが去った翌月の第358回定期(1954年6月)で日本初演されたR. シュトラウスの《家庭交響曲》がクルト・ウェスの置きみやげとなり、9月からのシーズンにはベルン市立歌劇場の指揮者だったスイス人のニクラウス・エッシュバッハー(1917-1995)が、常任指揮者に就任する。在任は1956年3月までの1年半という短期間であったが、初顔合わせとなった第359回定期(1954年9月)で、ミヨー《プロヴァンス組曲》、ラヴェル《ピアノ協奏曲》(独奏:安川加壽子)、ムソルグスキー《「ホヴァンシチナ」前奏曲》、ショスタコーヴィチ《交響曲第1番》というプログラムを披露したように、近現代の作品を積極的に取り上げていった。

エッシュバッハーによって日本初演された作品は、コダーイ《ガランタ舞曲》(1954年9月27日・宝塚大劇場での地方公演)、ルーセル《交響曲第3番》(第361回)、マルタン《7つの管楽器と弦楽とティンパニのための協奏曲》(第363回)、オルフ《カルミナ・ブラーナ》(第367回)、ヤナーチェク《タラス・ブーリバ》(第373回)など枚挙に暇がない。また特筆すべきはスメタナの歌劇《売られた花嫁》を、二期会の協力を得て、演奏会形式ではなくオペラ上演の形でN響定期(第369回)に乗せたことである。近年でこそオーケストラがオペラを取り上げる機会は増えたが、ほとんどが演奏会形式であり、定期公演で舞台つきのオペラをやるのはいまでも異例のことだ。このときN響の定期会員にオペラの魅力を知らしめた意味は大きく、翌1956年の「NHKイタリア歌劇団」公演へとつながっていくのである。

オーケストラ群雄割拠の時代へ(1956-1959)

『経済白書』が「もはや戦後ではない」と高らかに謳い上げ、神武景気を追い風に経済成長への道を歩みはじめた1956(昭和31)年、わが国にはふたつの注目すべきプロ・オーケストラが誕生している。ひとつは文化放送の経営(のちにフジテレビジョンも加わる)による日本フィルハーモニー交響楽団であり、もうひとつは日本初の自治体による公営オーケストラとなった京都市交響楽団である。

この当時、すでにわが国には「放送オーケストラ」としての使命も持つNHK交響楽団のほか、在京の「自主運営楽団」として東京交響楽団(東響)、東京フィルハーモニー交響楽団(東フィル)、近衛秀麿率いる近衛管弦楽団(近衛管、のちのABC交響楽団)、いわゆる「地方オケ」として群馬フィルハーモニー・オーケストラ(のちの群馬交響楽団)、関西交響楽団(関響、のちの大阪フィルハーモニー交響楽団)、九州交響楽団(九響)が活動を続けていた(なお、このほかNHKは、専属芸能団体として1958年の時点で東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、松山の各放送局に放送管弦楽団を有していた)。

東響は、1946年に発足した東宝交響楽団が労働争議のあおりで東宝からの補助を打ち切られたことで1951年に独立、東京交響楽団と改称したもので、常任指揮者・上田仁のもと、宝響以来の伝統となった内外の現代曲の演奏に力を入れ、比較的保守的なプログラミングだったN響に対する「一つのアンチ・テーゼとしての存在」(村田武雄)をアピールしていた。

また、東フィルは早川弥左衛門率いる名古屋のいとう呉服店(現大丸松坂屋)の少年音楽隊をそのルーツとする楽団で、名古屋交響楽団、中央交響楽団、東京交響楽団と名称変更を繰り返しながら終戦時まで活動。終戦後にはそのメンバーが、都の支援による東京都フィルハーモニー管弦楽団(東京都音楽団)、進駐軍専用のアーニー・パイル交響楽団などの変遷を経て、1948年から東京フィルハーモニー交響楽団の名称で演奏活動を開始し、専任指揮者の渡邊暁雄、高田信一とともに、おもにオペラやバレエの伴奏や、N響だけでは賄いきれないNHKへの放送出演を活動の中心としていた。

一方、近衛管は、宝響の常任指揮者だった近衛秀麿が、東響への改組の際に楽員の一部を引き抜いてエオリアン・クラブを結成、近衛室内管弦楽団を経て、1952年9月に近衛管弦楽団として第1回の定期公演をおこなったもので、小編成ながら均整のとれた演奏はとくに古典物で好評を得ていた。

日本交響楽団がNHKの特殊法人化と軌を一にしてNHK交響楽団に変貌を遂げたのと同様に、N響以外の在京楽団にとって転機となったのは、民間放送のスタートであった。1951年に民放ラジオ、1953年の民放テレビが放送を開始すると、民放各局は音楽番組の柱としてオーケストラを活用すべく、専属契約を結んでいく。

東響はラジオ東京(のちのTBS)、名古屋の中部日本放送、大阪の毎日放送、仙台の東北放送、福岡のRKB毎日放送と契約、NHKと深い関係にあった東フィルも一時期は日本テレビにレギュラー出演して経営の安定化を図る一方で、大阪の朝日放送(ABC)と提携した近衛管弦楽団は1956年6月にABC交響楽団に改組、放送オーケストラとしての性格を強めていった。

そして、国策パルプ社長として「財界四天王」と称されていた水野成夫が、文化放送社長として1956年9月に新設した日本フィルハーモニー交響楽団は、アメリカ留学から帰国した渡邊暁雄が常任指揮者に就任、豊富な財力をバックに優秀な若手奏者を集め、「日フィルシリーズ」として邦人作曲家に新作委嘱をおこなうなど、意欲的な活動を展開して在京楽団の台風の目となっていく。

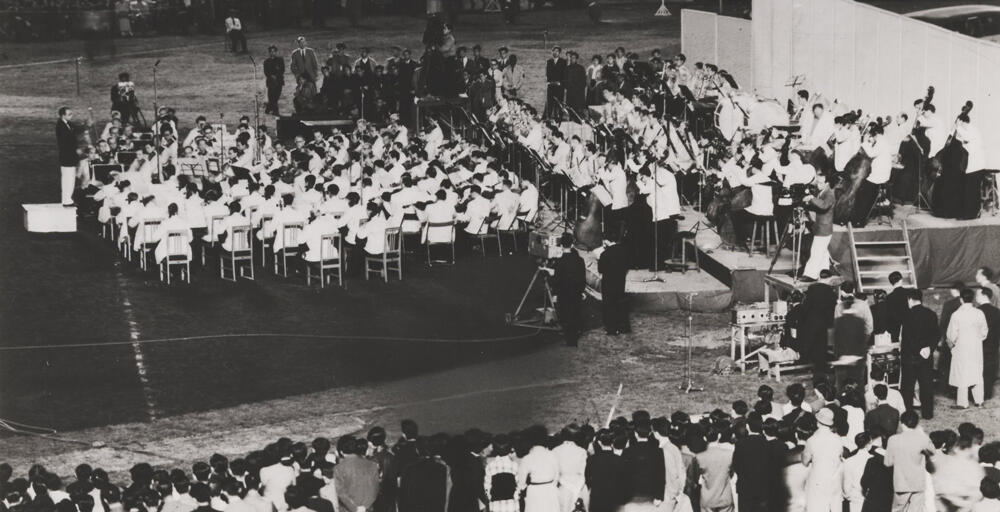

こうして東京では放送局を基盤としたオーケストラが乱立していくなかで、戦後初の外来オーケストラであるシンフォニー・オブ・ジ・エア(NBC交響楽団の後身)が、NHKと毎日新聞社の招きによりアメリカから来日したのは1955年5月のことであったが、その輝かしい響きと圧倒的な音量は、わが国のオーケストラ界に「黒船」ともいうべき衝撃を与えた。その演奏を聴いたN響の楽員たちが、音楽そのものよりもむしろ、「とにかくあの楽器を使って私たちもやってみたいと思った」(チェロ:大村卯七)、「楽器が全部ピカピカ光って、いかにも音がよく出るという感じだった」(ホルン:千葉馨)といった感想を述べているのはいじましくもあるが、後楽園球場での合同演奏会に参加したN響メンバーは、彼我の音楽レベルの違いを痛感せざるを得なかった。そして、翌1956年にはロサンゼルス・フィルハーモニック(アルフレッド・ウォーレンスタイン指揮)、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(パウル・ヒンデミット指揮)、1957年にはカラヤン率いるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が初来日するなど、その後も続々と海外の交響楽団が来訪し、わが国のオーケストラは世界の一流奏者に接することでさまざまな刺激を受ける一方、それらの楽団が創り出す音楽を規範とする聴衆から、常に比較される運命にさらされていく。

しかも、テレビジョンの爆発的普及や高音質FM実験放送の開始(1957年~)、ステレオレコードの発売(1958年~)といったマスメデイアの発達は、音楽普及の一助となった反面、音楽評論家の吉田秀和が「ラジオ、レコード、テレビの発達が、演奏会をほとんど知らず、日本の交響楽団に頭から冷淡な聴衆を生むというような状況を導きだした。音楽好きのある層を、日本の交響楽団はつかまえられない。もしかしたら、交響楽団を支える有力な聴衆になれるかもしれない一つの層を、である」とのちに指摘しているように(吉田秀和「日本のオーケストラを考える」、『朝日ジャーナル』1966年1月23日号)、西洋音楽の歴史が浅いわが国において、外来演奏家による完成度の高い演奏が一気に身近なものとなったことが、N響をはじめとするわが国のオーケストラとそれを支える社会・聴衆との関係を未成熟なものとし、ある種のギャップをもたらしてしまったことは否定できない。

指揮者たちの言葉を借りれば、小澤征爾は日本人のオーケストラ観について、「ぼくがいちばん言いたいのは、オーケストラは、西洋で発達したもので、日本では、まだ、洋服や靴のようには身につけていない、ということなんです。それを、ゲヴァントハウスやベルリン・フィルと同列に考えたり、比較するほうがおかしい。世間の人は、それを要求するけれど......」と語っているし(小澤征爾「小沢征爾 アメリカのオケを語る」、『音楽芸術』1964年6月号)、のちに岩城宏之は「一度超一流の味を知った聴衆は次からは二流では我慢出来なくなるだろう。当然のことだ」と聴衆の立場に理解を示しながらも、「聴衆のレベル」とは「演奏家と一緒になってよい音楽をその時作り上げる能力の高さ」であり、その点「日本人の音楽家にとっては、日本は世界で最も受け入れられるのに難しい国である」と嘆じている(岩城宏之「告白的聴衆論」、『中央公論』1970年10月号)。

いま振り返れば、昭和30年代は、高度経済成長期という時代背景のなかで、増え続ける内外オーケストラによる演奏活動や、めまぐるしく変化するメディア状況に対して、オーケストラ自身が社会や聴衆に向かっていかにその存在意義をアピールし、自己変革を果たしていくかが問われた時代であった。だが、演奏家や楽団を運営する側の一定の努力にもかかわらず、日本の社会において「オーケストラが社会資本である」というコンセンサスが必ずしも得られなかったことについては、今日なお尾を引く問題であることを、ここでは指摘するだけにとどめておこう。

N響創立30周年とオペラ公演

さて、創立30周年という記念の年にあたる1956(昭和31)年、N響はアメリカから三たびジョセフ・ローゼンストックを迎え、3月から1年間にわたって定期公演の指揮を委ねる。ベルリオーズ《キリストの幼時》(第380回)、バルトーク《青ひげ公の城》(第384回)など、近現代の作品に注目すべき演奏会があったが、日本フィルが結成披露演奏会を挙行した1956年9月、N響ではふたつの重要な演奏会がおこなわれている。

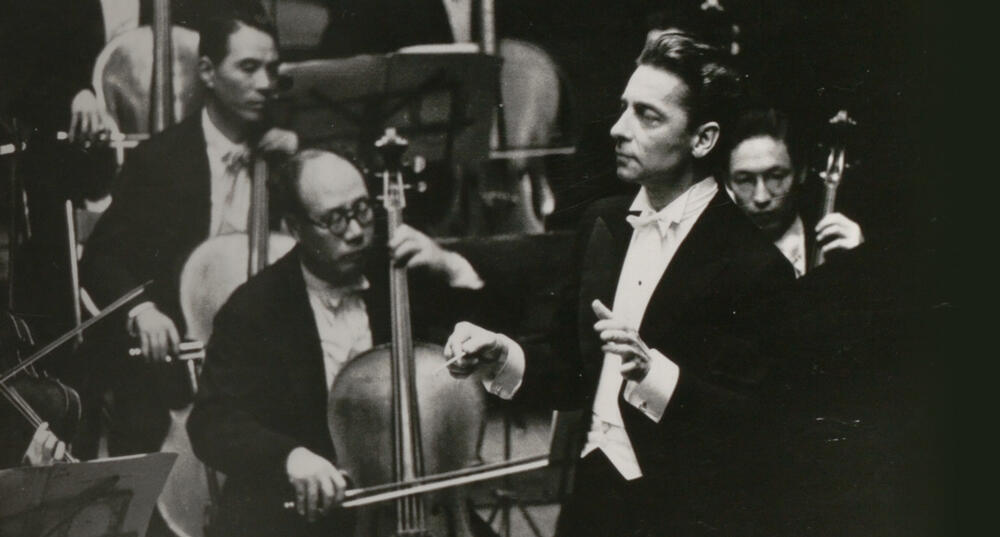

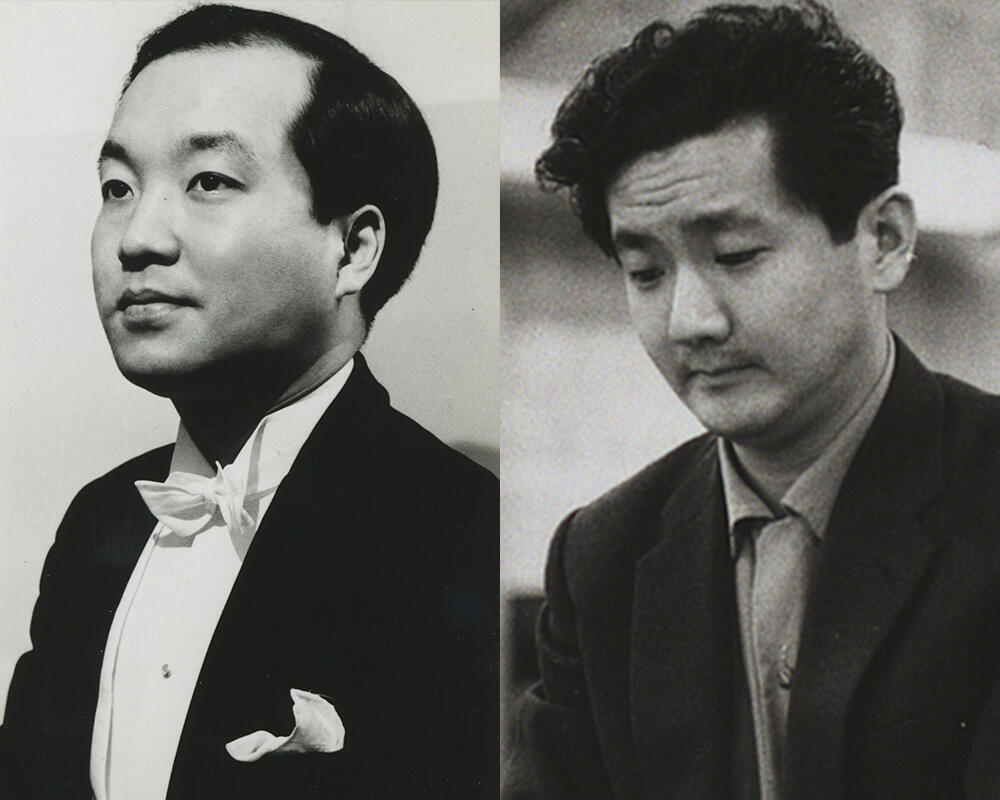

ひとつは、N響指揮研究員だった外山雄三(とやま・ゆうぞう、1931-2023)、岩城宏之(いわき・ひろゆき、1932-2006)のデビューとなった臨時演奏会(9月14・16日)で、前半に外山が《運命》、後半に岩城が《悲愴》と、その後N響と深い関係を築くことになるふたりが名曲を振り分けたこの演奏会は、新しい時代の幕開けを予感させるものだった。

そしてもうひとつは、N響公演史上、というよりも、日本のオペラ上演史に燦然と輝く、NHK主催による第1回「イタリア歌劇団」公演である。9月29日に東京宝塚劇場で開幕してから10月28日に兵庫・神戸国際会館で幕を閉じるまで、《アイーダ》《フィガロの結婚》《トスカ》《ファルスタッフ》に加えて、ヴェルディ《レクイエム》、慈善演奏会と21回の公演が開催され、全公演に参加したN響はピットにステージに大活躍した。

指揮者はヴィットリオ・グイ、ニーノ・ヴェルキ、歌手にはジュリエッタ・シミオナート、ジュゼッペ・タッディら一流キャストをイタリアから迎え、イタリア人演出家のもと、副指揮や合唱指揮、舞台装置などの裏方はすべて日本側が担当するという公演形式は、その高度な音楽でオペラ・ファンを酔わせただけでなく、日本のオペラ発展に大きく寄与したことも特筆されよう。

3年後の1959(昭和34)年におこなわれた第2回公演は、前回の大成功に自信を得たNHKがさらに豪華なキャストを揃えたもので、"世紀の名テノール"マリオ・デル・モナコの《オテロ》はいまだに語り継がれる伝説の名演となっている。その後、1976年までの20年間に、1回の「スラブ歌劇団」を挟んで全8回開催された「イタリア歌劇団」招聘では、常に斯界の第一線で活躍する名歌手による熱い歌の饗宴が繰り広げられ、オーケストラ・ピットに入ったN響もまたとない経験を積んだのだった。

さて、1957年3月に離日したローゼンストックに代わって着任したのは、ウィーン国立歌劇場常任指揮者の地位にあったウィルヘルム・ロイブナー(1909-1971)であった。生粋のウィーン子であるロイブナーは、日本デビューの初放送(4月6日)を当初予定の《運命》から《田園》に変更したというが、この小さな逸話が、どことなく氏の音楽性と温厚な人柄を映し出しているようである。

最初の定期公演に並んだブルックナー《ロマンティック》(第385回)、ベートーヴェン《英雄》(第386回)、シューベルト《交響曲第8番「ザ・グレート」》(第387回)という曲目からも、ロイブナーの志向する音楽が伺えよう。また、定期公演が第400回を迎えたのを記念して、3回にわたって「三大B」、すなわちベートーヴェンの《エグモント》(抜粋)と《第9》(第399回)、ブラームスの《ハイドン変奏曲》《ヴァイオリン協奏曲》《交響曲第1番》(第400回)、バッハの《ロ短調ミサ》(第401回)で祝ったのも、ロイブナーには相応しいものだった。

「われわれ、いろいろりっぱな指揮者に接してきたけれども、あれほど楽員全体から好かれていたというか、人間的に信頼されていた指揮者は他にない」(外山雄三)(「鼎談 ウィーン子 ロイブナーさんのこと」、『フィルハーモニー』1963年11月号)というロイブナーは、放送ではヨハン・シュトラウス《こうもり》、プッチーニ《トゥーランドット》などのオペラもハイライトで手がけたが、再来日した1964年1月の第443回定期では、《こうもり》全曲を演奏会形式で取りあげて聴衆を喜ばせている。