ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2024年5月定期公演プログラムについて ―各地で経験を積み重ねてきたルイージならではの 多彩なレパートリーを聴く

2024年5月定期公演プログラムについて ―各地で経験を積み重ねてきたルイージならではの 多彩なレパートリーを聴く

公演情報2024年2月20日

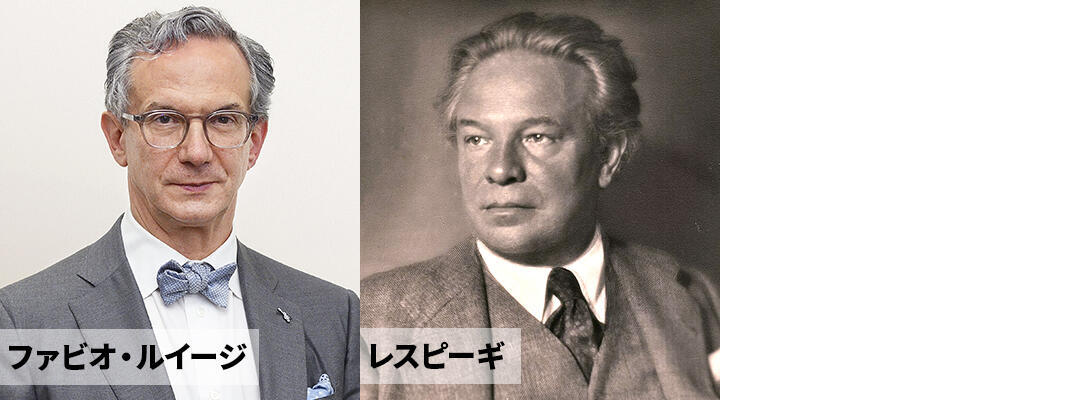

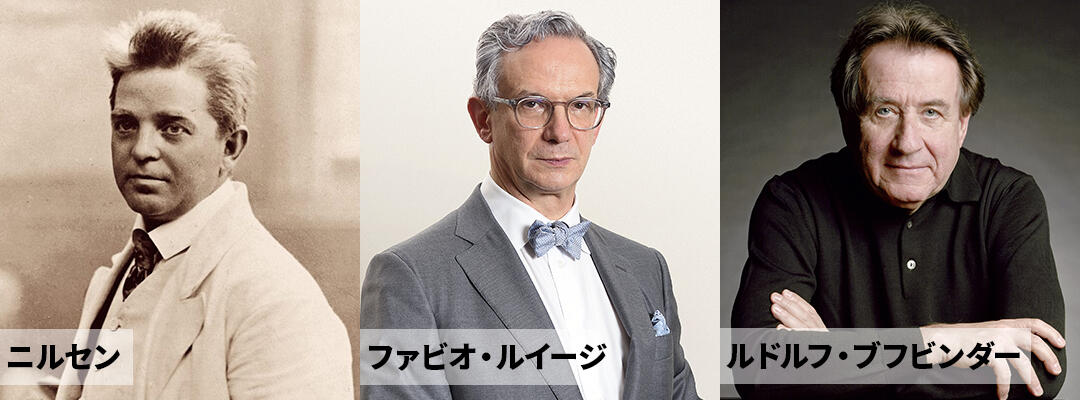

首席指揮者のファビオ・ルイージは、オーストリアのグラーツ歌劇場でキャリアをスタートさせ、以来40年にわたって、欧米各地の歌劇場やオーケストラで経験を重ねてきた。それぞれの街で未知の作品との出会いがあり、それが彼の豊富なレパートリーの形成に役立っている。昨年12月のマーラー《一千人の交響曲》で、類まれな存在感を示したルイージの魅力に、別の角度から迫る5月のラインアップである。

ルイージとともにいにしえのローマに思いを馳せる

[Aプログラム]の《戦いに生きて》は、気鋭のイタリア人作曲家、パンフィリ(1979-)の近作。ルイージは2016年から2018年まで、フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団の音楽監督を務めたが、同団の委嘱により、ベートーヴェン《第9》との組み合わせで、2017年に世界初演された。タイトルはガブリエーレ・バルディーニ(1919-1969)が著した、大作曲家ヴェルディの伝記に由来する。ここでいう“戦い”とは、パンフィリによれば、実際の戦闘ではなく「内なる体験としての“戦い”」のことで、予定調和を打ち破ろうとする芸術家の苦闘、社会の不公正に声を上げる姿勢などを指している。こうした生き方は、ベートーヴェンとヴェルディに共通するものだった。

パンフィリは彼らの情熱と、理想を追求する者が時として抱かざるを得ない、怒りや失望の感情を音楽に込め、《第9》第1楽章の「空虚な翼のざわめき」に繋げようと考えたのだ。

ルイージは、表現力にあふれるパンフィリの作品を高く評価し、何度か作品を委嘱している。曲名から想像される通り、これは決して心地よい音楽とは言えないが、ほぼ1世紀前に書かれたレスピーギ「ローマ三部作」の“わかりやすさ”との間に、刺激的なコントラストが生まれることを意図しての選曲である。とは言うものの、パンフィリもレスピーギも、いかにもイタリアらしい色彩感に富んでいる点が一致していて面白い。

レスピーギの「ローマ三部作」は、ローマ各地の観光ガイド風でもあり、またはるか古代ローマ帝国へと想像力を巡らせる、壮大な歴史の旅でもある。移ろいゆく季節や時間の変化も取り入れた、聴きどころの多い作品だ。

第一次大戦中の作である《ローマの噴水》(1916)は、ドビュッシーや印象派の絵画を思わせる、光と水の繊細なハーモニー。《ローマの松》(1924)は、今からちょうど100年前に作曲された。SP録音の普及という時代背景もあり、鳥の鳴き声を蓄音機で再生するという、ユニークな手法が導入されている(ただし今回は鳥笛で演奏)。《ローマの祭り》(1928)は、トーキー映画初公開の翌年に初演された。スペクタクル映画を見るような、迫力満点のシーンが、これでもかとばかりに展開される。

3曲セットで語られることの多い「ローマ三部作」だが、同時に演奏する機会はそれほど多くなく、N響では史上2度目となる。今回はルイージの希望により、《松》《噴水》《祭り》の順に演奏する。抒情的な《噴水》を挟んで、両端に派手な2曲を置くことで、一繋がりの交響曲のような起伏を作りたいと、マエストロは考えた。

Aプログラム(NHKホール)

2024年5月11日(土)6:00pm

2024年5月12日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

パンフィリ/戦いに生きて[日本初演]

レスピーギ/交響詩「ローマの松」

レスピーギ/交響詩「ローマの噴水」

レスピーギ/交響詩「ローマの祭り」

《交響曲第5番「宗教改革」》は、熱心なルター派の信者だったメンデルスゾーンが、アウグスブルクの信仰告白から300年となる1830年の記念行事に向けて作曲した。一見シンプルな構造ながら、「ドレスデン・アーメン」の主題で全楽章の統一を図ったり、終楽章ではルターのコラールを引用し、コラール変奏曲とソナタ形式を融合させるような試みを行ったりと、若き作曲家の工夫がちりばめられている。

メンデルスゾーン自身は終生、曲の出来に満足していなかったようだが、明るく活気に満ちたこの曲は、ルイージの好むコンサートピースの一つであり、カトリックの国イタリアで演奏しても、多くの聴衆に喜んでもらえるらしい。

夏至が近づく季節、前半には《「夏の夜の夢」の音楽》を組み合わせた。《宗教改革》のスケルツォに雰囲気の似た、軽やかな足どりの〈序曲〉によって、聴き手はたちまち妖精の世界に引き込まれる。ホルンがロマンティックなメロディを奏でる〈夜想曲〉といい、有名な〈結婚行進曲〉といい、シンプルで華やかなこの曲のオーケストレーションは、ルイージが言う通り、原作者シェークスピアの言葉の輝きに匹敵するものだろう。

Cプログラム(NHKホール)

2024年5月17日(金)7:30pm

2024年5月18日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

メンデルスゾーン/「夏の夜の夢」の音楽-「序曲」「夜想曲」「スケルツォ」「結婚行進曲」

メンデルスゾーン/交響曲 第5番 ニ短調 作品107「宗教改革」

N響定期への初登場は、何と40年前にさかのぼる。今回弾くブラームス《ピアノ協奏曲第1番》は、2007年に続いて2回目となる。一部の隙もないヴィルトゥオーゾというタイプではないかもしれないが、悠揚迫らざる構えの大きさ、ここぞという勘所を押さえた巨匠の風格は、オーケストラとピアノが対等に掛け合うこの曲において、最良の味わいを醸し出すだろう。

ルイージは現在、N響の他にダラス交響楽団とデンマーク国立交響楽団のタイトルを兼任しているが、後半のニルセンは2017年の首席指揮者就任以来、デンマークで磨きをかけてきたレパートリーである。奇しくもN響は、ブロムシュテット、パーヴォ・ヤルヴィに続き、ニルセンに愛着のある指揮者と繋がりを持つことになった。

英才教育とは無縁の環境で育ったせいか、ニルセンの音楽には、ハンドメイドの家具のような、質朴な手触りがある。パーヴォの言葉を借りれば「独自のヴォイスを持った作曲家」であり、ルイージによれば「洗練された簡潔な言葉で、大切なことを語れる稀有な作曲家」ということになる。

《交響曲第2番》には「4つの気質」という副題がついているが、これはニルセンが田舎の居酒屋で目にした絵画から、着想を得たという。その絵とは、古代ギリシャ以来の四体液説に基づき、人間の気質を怒りっぽい胆汁質、冷静な粘液質、神経質な黒胆汁質、楽天的・社交的な多血質に分類し、その特徴をコミカルに描いたものだった。それぞれの気質が4つの楽章に割り当てられているが、単なる羅列ではなく、一貫した流れを持つ、完成度の高い交響曲に仕上がっている。

N響ゆかりの指揮者を「4つの気質」に無理やり分類すると、さしずめブロムシュテットは粘液質、パーヴォは多血質ということになろうか。ルイージに訊いたところ、「自分にはどの要素もあるので、1つに当てはまらない」という答えだった。その言葉通り、デンマーク国立響との録音を聴くと、“メランコリックな”という形容詞のついた第3楽章で、ひときわ情熱的に歌い込んでいる。“気質”にはあまりこだわらず、ルイージが生み出す音楽の起伏に、素直に身を委ねる方がよさそうだ。

2024年5月11日(土)6:00pm

2024年5月12日(日)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

パンフィリ/戦いに生きて[日本初演]

レスピーギ/交響詩「ローマの松」

レスピーギ/交響詩「ローマの噴水」

レスピーギ/交響詩「ローマの祭り」

シェークスピアの言葉の輝きに匹敵する メンデルスゾーンの華やかな響き

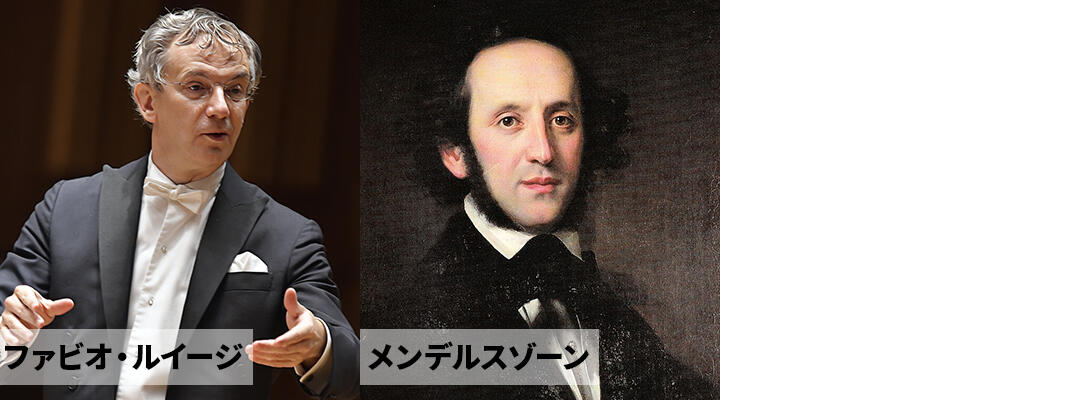

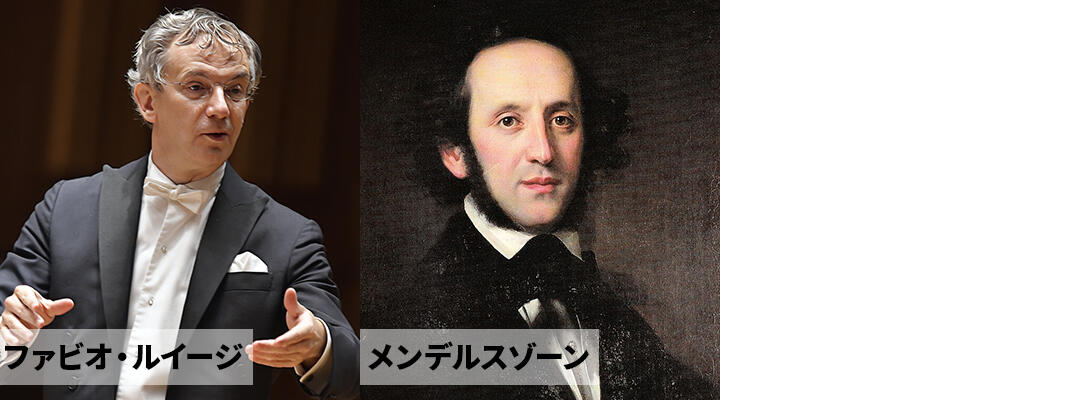

[Cプログラム]はオール・メンデルスゾーン。ルイージは、ドイツ・ライプツィヒに拠点を置くMDR交響楽団(旧ライプツィヒ放送交響楽団)の芸術監督を、1996年から2007年にかけて務めた。当地ゆかりのメンデルスゾーンは、MDR響にとって重要な作曲家であり、ルイージも就任して間もない頃に、5つの交響曲を続けて指揮する機会を持ったという。以来、折に触れて繰り返し取り上げている。《交響曲第5番「宗教改革」》は、熱心なルター派の信者だったメンデルスゾーンが、アウグスブルクの信仰告白から300年となる1830年の記念行事に向けて作曲した。一見シンプルな構造ながら、「ドレスデン・アーメン」の主題で全楽章の統一を図ったり、終楽章ではルターのコラールを引用し、コラール変奏曲とソナタ形式を融合させるような試みを行ったりと、若き作曲家の工夫がちりばめられている。

メンデルスゾーン自身は終生、曲の出来に満足していなかったようだが、明るく活気に満ちたこの曲は、ルイージの好むコンサートピースの一つであり、カトリックの国イタリアで演奏しても、多くの聴衆に喜んでもらえるらしい。

夏至が近づく季節、前半には《「夏の夜の夢」の音楽》を組み合わせた。《宗教改革》のスケルツォに雰囲気の似た、軽やかな足どりの〈序曲〉によって、聴き手はたちまち妖精の世界に引き込まれる。ホルンがロマンティックなメロディを奏でる〈夜想曲〉といい、有名な〈結婚行進曲〉といい、シンプルで華やかなこの曲のオーケストレーションは、ルイージが言う通り、原作者シェークスピアの言葉の輝きに匹敵するものだろう。

Cプログラム(NHKホール)

2024年5月17日(金)7:30pm

2024年5月18日(土)2:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

メンデルスゾーン/「夏の夜の夢」の音楽-「序曲」「夜想曲」「スケルツォ」「結婚行進曲」

メンデルスゾーン/交響曲 第5番 ニ短調 作品107「宗教改革」

ルイージがニルセンで生み出す 心地よい音楽の起伏に身を委ねる

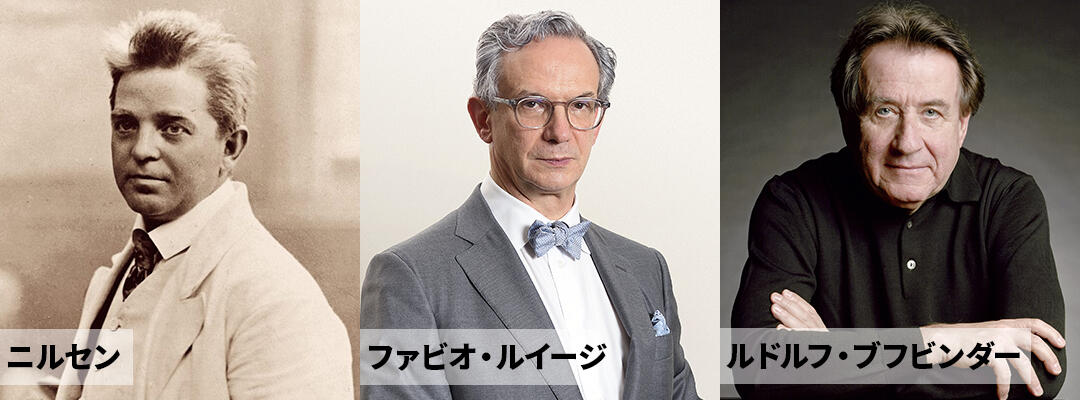

「Bプログラム」では、大御所ルドルフ・ブフビンダーを10年ぶりに迎える。2025年に予定しているヨーロッパ・ツアーのソリストの1人でもあるが、各地の主催者とのやりとり通じて、彼が地元ウィーンは言うまでもなく、ヨーロッパの全域で確かな信頼と尊敬を集めていることを強く感じた。ウィーン交響楽団やウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団の首席指揮者を務めたルイージも、たびたび共演してきた間柄で、「世界最高峰のピアニストの1人」と、賞賛を惜しまない。N響定期への初登場は、何と40年前にさかのぼる。今回弾くブラームス《ピアノ協奏曲第1番》は、2007年に続いて2回目となる。一部の隙もないヴィルトゥオーゾというタイプではないかもしれないが、悠揚迫らざる構えの大きさ、ここぞという勘所を押さえた巨匠の風格は、オーケストラとピアノが対等に掛け合うこの曲において、最良の味わいを醸し出すだろう。

ルイージは現在、N響の他にダラス交響楽団とデンマーク国立交響楽団のタイトルを兼任しているが、後半のニルセンは2017年の首席指揮者就任以来、デンマークで磨きをかけてきたレパートリーである。奇しくもN響は、ブロムシュテット、パーヴォ・ヤルヴィに続き、ニルセンに愛着のある指揮者と繋がりを持つことになった。

英才教育とは無縁の環境で育ったせいか、ニルセンの音楽には、ハンドメイドの家具のような、質朴な手触りがある。パーヴォの言葉を借りれば「独自のヴォイスを持った作曲家」であり、ルイージによれば「洗練された簡潔な言葉で、大切なことを語れる稀有な作曲家」ということになる。

《交響曲第2番》には「4つの気質」という副題がついているが、これはニルセンが田舎の居酒屋で目にした絵画から、着想を得たという。その絵とは、古代ギリシャ以来の四体液説に基づき、人間の気質を怒りっぽい胆汁質、冷静な粘液質、神経質な黒胆汁質、楽天的・社交的な多血質に分類し、その特徴をコミカルに描いたものだった。それぞれの気質が4つの楽章に割り当てられているが、単なる羅列ではなく、一貫した流れを持つ、完成度の高い交響曲に仕上がっている。

N響ゆかりの指揮者を「4つの気質」に無理やり分類すると、さしずめブロムシュテットは粘液質、パーヴォは多血質ということになろうか。ルイージに訊いたところ、「自分にはどの要素もあるので、1つに当てはまらない」という答えだった。その言葉通り、デンマーク国立響との録音を聴くと、“メランコリックな”という形容詞のついた第3楽章で、ひときわ情熱的に歌い込んでいる。“気質”にはあまりこだわらず、ルイージが生み出す音楽の起伏に、素直に身を委ねる方がよさそうだ。

Bプログラム(サントリーホール)

2024年5月22日(水)7:00pm

2024年5月23日(木)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : ルドルフ・ブフビンダー

ブラームス/ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ニルセン/交響曲 第2番 ロ短調 作品16「4つの気質」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2024年5月22日(水)7:00pm

2024年5月23日(木)7:00pm

指揮 : ファビオ・ルイージ

ピアノ : ルドルフ・ブフビンダー

ブラームス/ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15

ニルセン/交響曲 第2番 ロ短調 作品16「4つの気質」

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]