ニュース

- ホーム

- NHK交響楽団からのニュース

- 2026年1月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

2026年1月定期公演のプログラムについて ~公演企画担当者から

公演情報2025年9月30日

よい指揮者とは?リハーサルが効率的であること、棒が正確でわかりやすいことなど、オーケストラにとって好ましい条件はいくつかあるが、何より大切なのは、聴き手にいかに説得力のある音楽を届けられるかである。仕事の進め方と芸術的なアウトプットの両面において、トゥガン・ソヒエフほどバランスの取れた指揮者は、なかなかいないように思う。世界のトップ・オーケストラからオファーが絶えないのも当然と言えば当然である。今回も変化に富んだ3プログラムをお送りする。

ついに始動! ソヒエフのマーラー

長年オペラの仕事にかなりの時間を割いていたソヒエフは、2022年3月にボリショイ劇場の音楽監督を退任して以来、ドイツ音楽の中核的なレパートリーに力を注ぐようになった。[Aプログラム]のマーラー《交響曲第6番》で、いよいよその成果が示される。マーラー自身がつけた「悲劇的」の副題は、初演のあとに削除されたが、今でもしばしば用いられる。運命的なティンパニのリズム、終楽章のハンマーの打撃など、避けられない破滅を予感させる交響曲には、やはりこの言葉が似つかわしい。

正味80分の大曲においては、部分部分の寄せ集めではなく、全体を見渡す視界の広さ、特にクライマックスに向けての周到な計算が必要になろう。オペラで培ったスタミナと、深い呼吸で音楽を紡いでいくソヒエフの持ち味が発揮されるに違いない。

この曲はもともと、第2楽章が〈スケルツォ〉、第3楽章が〈アンダンテ・モデラート〉だったが、改訂を経て、2つの順序が入れ替わった。以前トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団とは、初版の順で演奏したソヒエフだが、今回はマーラーが悩んだ末に変更した、アンダンテ~スケルツォの順を採用する。力強い第1楽章の後に明確なコントラストをつけたい、第1楽章と同じ主題を持つスケルツォをフィナーレの直前に置くことで、この主題を強調したい、といった理由によるのだそうだ。「何事も挑戦」が彼のモットーである。

Aプログラム(NHKホール)

2026年1月17日(土)6:00pm

2026年1月18日(日)2:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

マーラー/交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

プロコフィエフの音楽は「まるで母国語を話すように自然」で、そのユーモアやアイロニーに、理屈抜きで共感できるというソヒエフ。この曲は特にお気に入りで、ベルリン・ドイツ交響楽団とレコーディングし、N響とも2013年に演奏している。その後、フランスのオーケストラと共演を重ねることで、プロコフィエフへの理解がさらに深まったという。柔らかな音色や色彩感が加わって、いっそう魅力を増すであろう《第5番》の再演に期待したい。

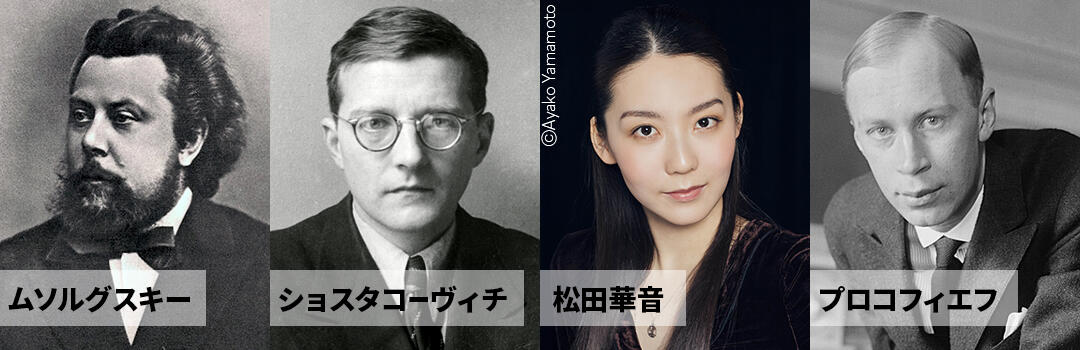

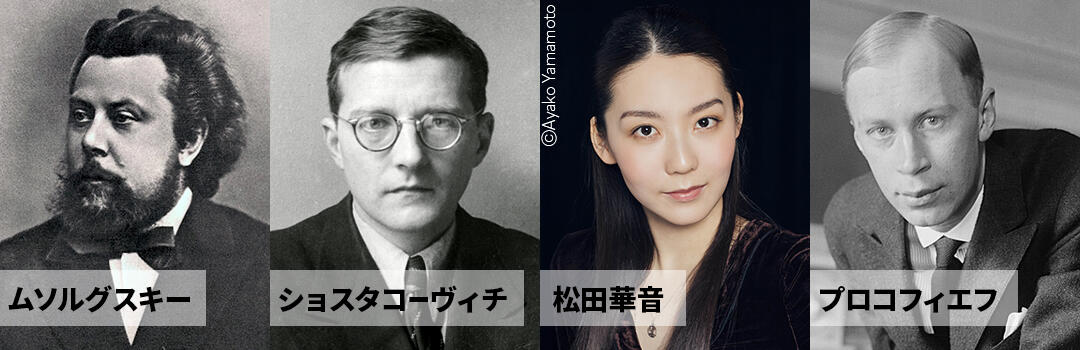

ショスタコーヴィチ《ピアノ協奏曲第2番》にも、ユーモアやアイロニーが詰まっている。スタッカートの連打や高速オクターヴなど、次々に現れる難所をクリアしながら、同時に諧謔味を表現するのは、至難の業ではなかろうか。松田華音は、N響常連のソリストの1人。過去にもロシア音楽や伊福部昭の演奏で、私たちに強い印象を与えた。

《ホヴァンシチナ》は、17世紀ロシアを舞台にした壮大な歴史絵巻。ソヒエフはかつて、このオペラをボリショイ劇場で取り上げたことがある。雄大な自然の光景に、聖歌風のメロディが溶け込んでいく《前奏曲「モスクワ川の夜明け」》は、物語のエッセンスを伝える名曲である。リムスキー・コルサコフ編曲版が有名だが、最近ではムソルグスキーの原曲の素朴さを活かしたショスタコーヴィチ編曲版の評価が高まっている。

2026年1月17日(土)6:00pm

2026年1月18日(日)2:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

マーラー/交響曲 第6番 イ短調 「悲劇的」

お気に入りのプロコフィエフ《交響曲第5番》を再演

マーラー《第6番》が、モチーフを張りめぐらした巨大な構造物だとすれば、[Bプログラム]のプロコフィエフ《交響曲第5番》は、ソヒエフによれば「それぞれの楽章が独立したストーリーを持つ作品」ということになる。4つの楽章の性格づけをはっきりさせなければならないが、それだけでは交響曲としてのまとまりを欠いてしまう恐れもある。統一感を出すのが意外に難しい曲なのかも知れない。プロコフィエフの音楽は「まるで母国語を話すように自然」で、そのユーモアやアイロニーに、理屈抜きで共感できるというソヒエフ。この曲は特にお気に入りで、ベルリン・ドイツ交響楽団とレコーディングし、N響とも2013年に演奏している。その後、フランスのオーケストラと共演を重ねることで、プロコフィエフへの理解がさらに深まったという。柔らかな音色や色彩感が加わって、いっそう魅力を増すであろう《第5番》の再演に期待したい。

ショスタコーヴィチ《ピアノ協奏曲第2番》にも、ユーモアやアイロニーが詰まっている。スタッカートの連打や高速オクターヴなど、次々に現れる難所をクリアしながら、同時に諧謔味を表現するのは、至難の業ではなかろうか。松田華音は、N響常連のソリストの1人。過去にもロシア音楽や伊福部昭の演奏で、私たちに強い印象を与えた。

《ホヴァンシチナ》は、17世紀ロシアを舞台にした壮大な歴史絵巻。ソヒエフはかつて、このオペラをボリショイ劇場で取り上げたことがある。雄大な自然の光景に、聖歌風のメロディが溶け込んでいく《前奏曲「モスクワ川の夜明け」》は、物語のエッセンスを伝える名曲である。リムスキー・コルサコフ編曲版が有名だが、最近ではムソルグスキーの原曲の素朴さを活かしたショスタコーヴィチ編曲版の評価が高まっている。

Bプログラム(サントリーホール)

2026年1月29日(木)7:00pm

2026年1月30日(金)7:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

ピアノ : 松田華音

ムソルグスキー(ショスタコーヴィチ編)/歌劇「ホヴァンシチナ」─前奏曲「モスクワ川の夜明け」

ショスタコーヴィチ/ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102

プロコフィエフ/交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》は、象徴主義の詩人マラルメの詩に基づいている。ギリシャ神話の牧神パンが、妖精やニンフたちを想いながら白昼夢に浸る。フルート・ソロの官能的な旋律、あいまいなリズムや調性が、聴き手を幻想の世界に引きこむ。

そのマラルメに影響を与えたのが、象徴詩の創始者と言われるボードレールである。デュティユーの《チェロ協奏曲「遥かなる遠い国へ」》には、ボードレールの詩集「悪の華」から引用された副題が添えられている。恋人の髪に触れ、その香りに酔いながら、詩人は遠い異国や過ぎ去った時間に、想像の翼を羽ばたかせる。うねり絡みつくように始まるチェロは、髪そのものの象徴であると同時に、髪を媒介にして広がっていく、様々なイメージの象徴でもあるのだろう。

2021年のジュネーヴ国際音楽コンクールで優勝した上野通明は、ファイナルで難曲のルトスワフスキを選んで注目されたが、初のN響定期では、同じ1970年に書かれた“20世紀の古典”デュティユーを弾くことになる。

フランスの象徴詩に負けず劣らず、ロシアの民話もイマジネーションの宝庫である。

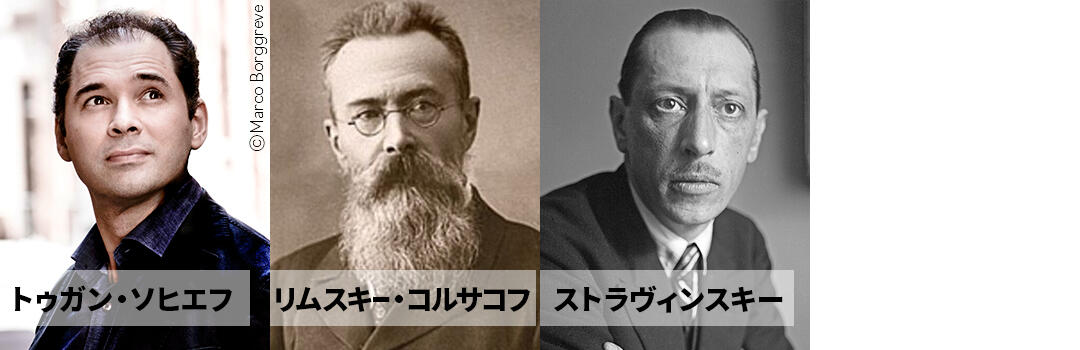

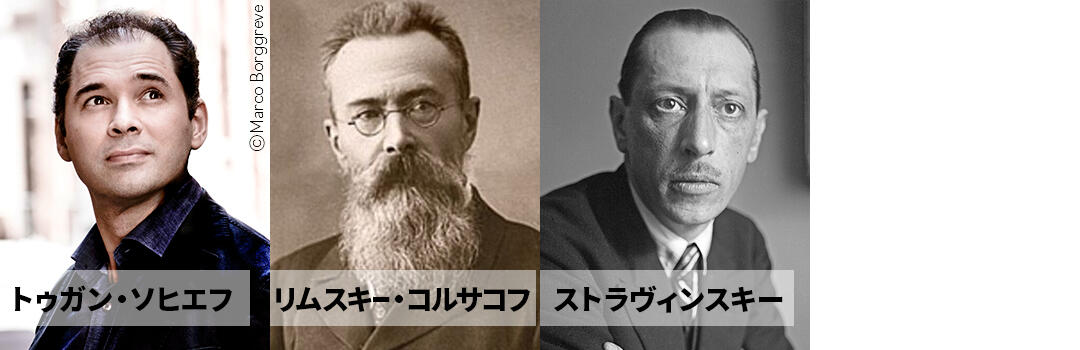

リムスキー・コルサコフ《サルタン皇帝の物語》は、プーシキンの童話詩が原作。宮殿や魔法の都といった、いかにもロシア民話らしい、きらびやかな情景に彩られた組曲の第2曲は、樽詰めされた王妃と王子が海を漂うシーン。《シェエラザード》を書いた元海軍士官が作曲したことを思い起こさせてくれる。フルートやハープが生み出す独特の浮遊感は、前半の《牧神》のパラフレーズでもある。

最後はリムスキー・コルサコフの弟子だったストラヴィンスキーの《火の鳥》。師匠もオペラの題材に用いた「不死身のカッチェイ王」など、いくつかのロシア民話を組み合わせて創作されたバレエ音楽である。1919年版の組曲は、コンパクトな編成ゆえに、最もよく演奏される。〈王女たちの踊り〉や〈子守歌〉に、時間をかけてメロディをたっぷり歌わせるソヒエフの真骨頂が現れるのではないか。

2026年1月29日(木)7:00pm

2026年1月30日(金)7:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

ピアノ : 松田華音

ムソルグスキー(ショスタコーヴィチ編)/歌劇「ホヴァンシチナ」─前奏曲「モスクワ川の夜明け」

ショスタコーヴィチ/ピアノ協奏曲 第2番 ヘ長調 作品102

プロコフィエフ/交響曲 第5番 変ロ長調 作品100

イマジネーションの宝庫-フランス象徴詩とロシアの民話

[Cプログラム]の前半は、フランスの詩作にインスピレーションを得て書かれた音楽。ドビュッシー《牧神の午後への前奏曲》は、象徴主義の詩人マラルメの詩に基づいている。ギリシャ神話の牧神パンが、妖精やニンフたちを想いながら白昼夢に浸る。フルート・ソロの官能的な旋律、あいまいなリズムや調性が、聴き手を幻想の世界に引きこむ。

そのマラルメに影響を与えたのが、象徴詩の創始者と言われるボードレールである。デュティユーの《チェロ協奏曲「遥かなる遠い国へ」》には、ボードレールの詩集「悪の華」から引用された副題が添えられている。恋人の髪に触れ、その香りに酔いながら、詩人は遠い異国や過ぎ去った時間に、想像の翼を羽ばたかせる。うねり絡みつくように始まるチェロは、髪そのものの象徴であると同時に、髪を媒介にして広がっていく、様々なイメージの象徴でもあるのだろう。

2021年のジュネーヴ国際音楽コンクールで優勝した上野通明は、ファイナルで難曲のルトスワフスキを選んで注目されたが、初のN響定期では、同じ1970年に書かれた“20世紀の古典”デュティユーを弾くことになる。

Photo License | Dutilleux: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

フランスの象徴詩に負けず劣らず、ロシアの民話もイマジネーションの宝庫である。

リムスキー・コルサコフ《サルタン皇帝の物語》は、プーシキンの童話詩が原作。宮殿や魔法の都といった、いかにもロシア民話らしい、きらびやかな情景に彩られた組曲の第2曲は、樽詰めされた王妃と王子が海を漂うシーン。《シェエラザード》を書いた元海軍士官が作曲したことを思い起こさせてくれる。フルートやハープが生み出す独特の浮遊感は、前半の《牧神》のパラフレーズでもある。

最後はリムスキー・コルサコフの弟子だったストラヴィンスキーの《火の鳥》。師匠もオペラの題材に用いた「不死身のカッチェイ王」など、いくつかのロシア民話を組み合わせて創作されたバレエ音楽である。1919年版の組曲は、コンパクトな編成ゆえに、最もよく演奏される。〈王女たちの踊り〉や〈子守歌〉に、時間をかけてメロディをたっぷり歌わせるソヒエフの真骨頂が現れるのではないか。

Cプログラム(NHKホール)

2026年1月23日(金)7:00pm

2026年1月24日(土)2:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

チェロ : 上野通明

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

デュティユー/チェロ協奏曲 「遥かなる遠い国へ」

リムスキー・コルサコフ/組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

ストラヴィンスキー/バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]

2026年1月23日(金)7:00pm

2026年1月24日(土)2:00pm

指揮 : トゥガン・ソヒエフ

チェロ : 上野通明

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

デュティユー/チェロ協奏曲 「遥かなる遠い国へ」

リムスキー・コルサコフ/組曲「サルタン皇帝の物語」 作品57

ストラヴィンスキー/バレエ組曲「火の鳥」(1919年版)

[西川彰一/NHK交響楽団 芸術主幹]