日本近代音楽史、とくにオーケストラの発展史に深い知見をもつ音楽評論家の岩野裕一さんが、第2次世界大戦後、現在までのN響の歴史を時代・社会・世相などの背景とともに振り返ります。

新風の兆し

新風の兆し

1987年9月の『フィルハーモニー』誌上で、NHK交響楽団の川口幹夫理事長は、「新しいN響の音楽活動」として、次の3点を柱に据えた、5年後、10年後に向かっての運営方針を明確にした。こうしたアピールを聴衆にむけて行うこと自体、定期会員数の減少が続くN響の危機感の表れであると同時に、日本最高峰の楽団としての矜持(きょうじ)を示したともいえるだろう。

その第一は、「ゆたかなイメージの確立」というもので、世界各国のオーケストラの活動状況や聴衆の動向を調査研究し、「その結果によって大胆に指揮者ソリストの招聘(しょうへい)」を行うと同時に、海外公演も新味を出し、「日本のN響」を「世界のN響」と認識させる方向に導くとした。

第二は「広い音楽愛好者への積極的なアピール」のため、サマー・コンサートの開催やオペラへの取り組み、地域にゆかりの名曲をアレンジしたオーケストラ曲の演奏や、レコーディングの増加などのプランを掲げた。

第三は「サービス精神に富んだ運営」として、定期会員の声を積極的に取り上げ、チケット販売の改善やNHKホールでのワインやビールの提供、託児サービス、クロークの増加、終演後のバス運行といったきめ細かいサービスを充実させるだけでなく、好評を得ているロビー・コンサートの拡充、懇親パーティの開催から、テレホンカードの発売まで、お客様に寄り添ったサービスをできる限り展開していこうという意気込みが見てとれる。また、そうした費用を賄うため、従来のNHKからの補助金だけでなく、広く企業から協賛を求めることにも踏み込んだ。

いまになって振り返れば、1990年代以降のN響は、今日に至るまでの大筋において、この宣言に沿った路線で運営されてきたといってもよいだろう。

この宣言がなされた1987年以降、わが国は低金利政策による金融緩和によって株価や地価が急上昇する「バブル」が加速し、日本経済は絶頂期を迎える。この間、1988年9月には昭和天皇の重体が報じられ、翌1989年1月7日の崩御にともなって、時代は昭和から平成の世に代わった。それでもバブル経済はとどまるところを知らず、その年の12月29日に日経平均株価は終値で史上最高値の3万8915円を記録した。

この間、世界情勢も激変しており、1985年にソビエト共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフが「ペレストロイカ」を打ち出して改革を進めた結果、1989年9月にはポーランドが民主化を果たす中で、東ドイツの体制が動揺し、1989年11月9日、ついにベルリンの壁が崩壊。アメリカのブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ書記長は同年12月にマルタ島で会談して「冷戦の終結」を宣言し、民主化革命は共産諸国に波及して、1991年12月にはソビエト連邦までもが消滅する。しかし、隣国である中国においては、学生を中心とした民主化運動に対して1989年6月に天安門事件が起こり、体制側は強い姿勢で弾圧していく。

日本においては、1990年から株価は大幅に下落し、土地バブルも金融引き締めによって取引が減少しつつあったが、まだ世間は好景気の余韻に酔っていた。そうした時期に、企業の社会貢献が世界的に注目され、日本においても「企業メセナ協議会」が1990年に発足している。

このような社会状況の中で、N響というオーケストラがいかに変化を遂げていったのか、改めて定期公演を中心に振り返ってみることにしよう。

多彩な客演指揮者とソリストたち(1987-1991)

1987年から1991年までの5年間は、N響にとっては改革に向かうための最初の助走期間であり、これまで築き上げた王道というべき路線から、慎重にウィングを広げていった。

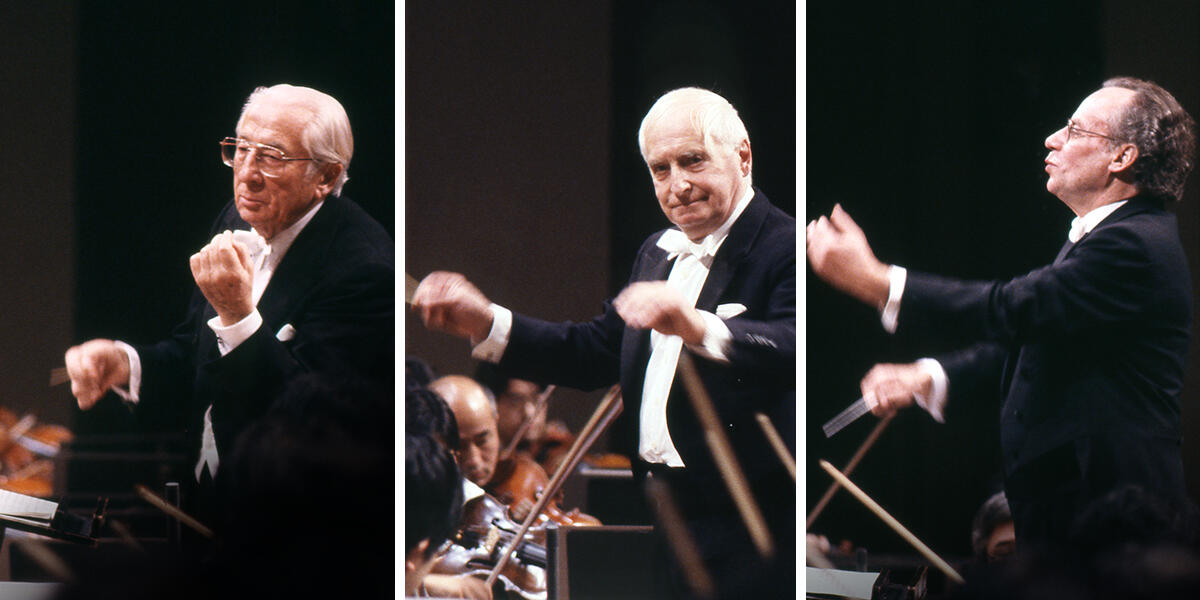

すなわち、N響の核であるサヴァリッシュ(1987年5月定期、1988年5月定期、1989年5月定期、1990年5月定期、1991年10月定期)、スウィトナー(1988年3月定期、1989年11月定期)、シュタイン(1987年11月定期、1989年2月定期、1990年2月定期)、ブロムシュテット(1988年10月定期、1990年4月定期、1991年3月定期)という4人の名誉指揮者が定期公演の要所を固めつつ、N響ならではの多彩な客演陣とソリストが続々と登場する中で、少しずつ新しい試みにチャレンジしていったのである。

1987年のハイライトは、前回の連載で紹介した9月定期のシャルル・デュトワ初客演だったが、それ以外にも2月定期には、イスラエル出身のマーラー指揮者でのちに東京都交響楽団の音楽監督となるガリー・ベルティーニが客演して、マーラーの大曲《交響曲第3番》を披露した。5月定期のサヴァリッシュは、AプロでのR. シュトラウス《死と変容》、ブラームス《交響曲第1番》がライヴ・レコーディングされてCDがリリースされている。

5月4日には正指揮者の森正が65歳の若さで逝去し、6月8日に音楽葬が執り行われた。

10月定期には名ピアニストのアニー・フィッシャーが登場し、ベートーヴェンの《ピアノ協奏曲第3番》(ミルティアデス・カリーディス指揮)で喝采を浴びた。続く11月定期では、ホルスト・シュタインがハイドンのオラトリオ《四季》を含む3プログラムを指揮。12月定期にはマタチッチの愛弟子だったベリスラフ・クロブチャールがリストの《ファウスト交響曲》を取り上げている。

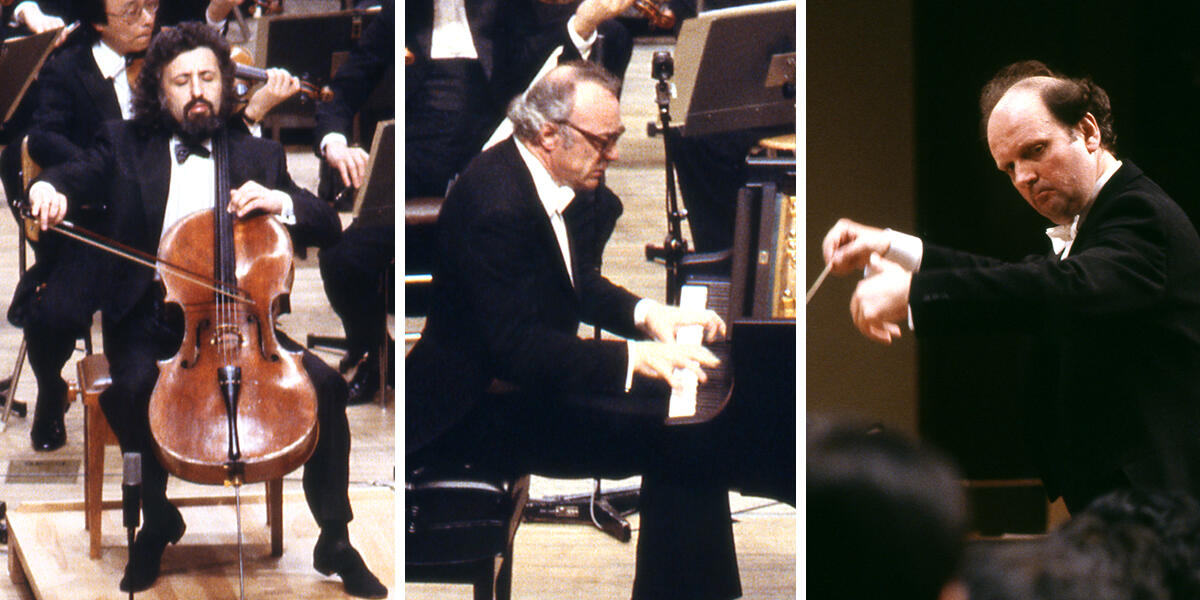

1988年の定期公演には、3月定期にスウィトナー、5月定期にサヴァリッシュ、10月定期にブロムシュテットが揃(そろ)い踏みしただけでなく、なんとも贅沢(ぜいたく)なプログラムが並んだ。スウィトナー(Bプロ)は、ミーシャ・マイスキーとのドヴォルザーク《チェロ協奏曲》とフランツ・シュミットの《交響曲第4番》、サヴァリッシュ(Bプロ)は、チャイコフスキー《組曲第3番》とベートーヴェン《交響曲第7番》、ブロムシュテット(Cプロ)は、アルフレッド・ブレンデルとのブラームス《ピアノ協奏曲第1番》とニルセン《交響曲第4番「不滅」》というように、他の楽団では真似のできない、まさにN響の貫禄(かんろく)を見せつけるラインナップが並んだ。

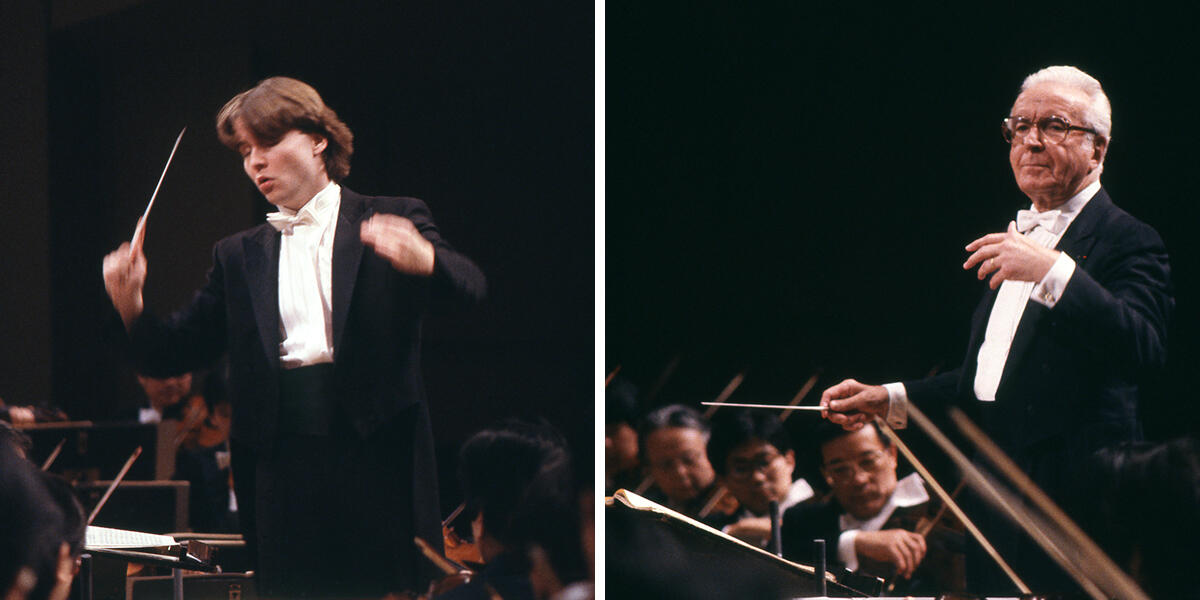

9月定期で初共演を果たしたフィンランドの俊英エサ・ペッカ・サロネンは、メシアン《トゥランガリラ交響曲》、ニルセン《交響曲第5番》などで鮮烈な演奏を聴かせた。11月定期には終戦直後にアメリカ進駐軍の将校として来日したこともある名ピアニストのホルヘ・ボレットが、ラフマニノフの《ピアノ協奏曲第3番》(デーヴィッド・アサートン指揮)で登場。12月定期にはマレフ・ヤノフスキ、《第9》特別公演にフェルディナント・ライトナーが招かれている。

1989年1月7日、昭和天皇が崩御。前年9月19日に病状が報じられて以降、NHKをはじめとする放送各局は特別体制に入り、いつ起こるか分からない「Xデー」に向けて特別番組の準備が水面下で進められた。

海外でも元首や要人が亡くなると、放送番組が荘重なクラシック音楽に切り替えられることが多かったが、象徴天皇制であるわが国においても、各放送局で極秘裏に議論が行われ、報道番組やドキュメンタリー番組以外はクラシック音楽で番組編成を行う方針を固めた。NHK交響楽団でも、9月27日にNHKホールで下記の作品をテレビ収録した。

・ アリア~組曲第3番から~(バッハ)

交響曲第4番(ブラームス)

弦楽のためのアダージョ(バーバー)

管弦楽:NHK交響楽団、指揮:外山雄三

また、『洋楽放送70年史』の中川基行「天皇崩御と音楽放送」によれば、オーケストラ曲以外にも下記の映像を収録したという。

・ 葬送行進曲~ピアノソナタ第2番 第3楽章~(ショパン)

ピアノ:園田高弘

・ 大葬雅楽

出演:東京楽所

中川によれば、1月7日の崩御当日は、7時55分に藤森昭一宮内庁長官が記者会見で発表して以降、予想以上に生中継や座談会、あるいは宮内庁などからの発表が次々に行われ、事前収録した番組を放送する時間はほとんどなかったという。総合テレビの番組確定表に記録されている音楽番組は、8日午前3時31分から6時までNHKホールからのオルガン生演奏(演奏者:広野嗣雄、佐藤ミサ子)と、同じく8日午前10時20分から上記の外山雄三指揮N響によるバッハ、ブラームス、バーバーの収録番組(夜間に再放送あり)が放送されたのみだった(そのほか、NHK衛星第1放送では、中村紘子によるショパンの《ピアノ・ソナタ第2番「葬送」》、シュタイン指揮N響によるベートーヴェン《交響曲第3番》第2楽章「葬送行進曲」、モーツァルト《交響曲第38番》、ハイドン《交響曲第45番》、シューベルト《交響曲第6番》を7日に放送した記録がある)。

付記すれば、自前のオーケストラを持たないフジテレビは、新日本フィルによる事前収録として、小澤征爾指揮によるバッハ《組曲第3番》の〈アリア〉(G線上のアリア)、朝比奈隆指揮によるベートーヴェン《交響曲第3番》第2楽章「葬送行進曲」、ブルックナー《交響曲第7番》より第2楽章を準備したほか、8日午前4時から、山本直純指揮でモーツァルト《交響曲第40番》全曲を、俵孝太郎キャスターの司会で生放送している。

なお、N響は1月7日の崩御当日に予定していた「第15回若い芽のコンサート」を急遽(きゅうきょ)中止とし、NHKにより無観客でテレビ用の収録のみが行なわれた。

新しい時代に入った1989年は、日本人指揮者の活躍が目立つ1年だった。4月定期は若手が抜擢(ばってき)され、Aプロの北原幸男がショスタコーヴィチ《交響曲第5番》、Bプロの山下一史がストラヴィンスキー《春の祭典》、Cプロの十束尚宏がマーラー《巨人》をメインに据えて果敢にチャレンジした。

9月には、尾高忠明が11年ぶりにN響定期に招かれて、ABC全プログラムを指揮した。マーラー《交響曲第5番》、R. シュトラウス《英雄の生涯》、チャイコフスキー《悲愴》という勝負曲を並べたところに、まだ40代だった尾高の強い意気込みが感じられる。そして12月には、若杉弘が全定期公演とベートーヴェン《第9》特別公演を指揮するという大車輪の活躍を見せた。これは前回、1986年6月定期の好評を受けて実現したもので、ブルックナー《交響曲第9番》、マーラー《交響曲第9番》という得意とする交響曲の大作に加えて、オネゲルのオラトリオ《火刑台上のジャンヌ・ダルク》を取り上げている。原語による日本初演となったオネゲルは、ジャンヌ・ダルク役のアンヌ・フルネ(指揮者ジャン・フルネの長女)の名演技もあって、感動的な舞台を創り上げたのだった。

名誉指揮者は、2月にホルスト・シュタインが12回目の定期公演登場を果たし、スイスの作曲家ルドルフ・ケルターボーンの《交響曲第4番》日本初演、N響初演奏となるR. シュトラウスの《マクベス》といった珍しい曲目が取り上げられた。

4月から5月は恒例の「サヴァリッシュ月間」で、ソプラノのユリア・ヴァラディ、バリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ夫妻を帯同して来日し、4月末のサントリーホールでの特別公演「N響 マーラー・スペシャル」では《さすらう若者の歌》と《交響曲第4番》、5月定期のAプロではブラームスの《ドイツ・レクイエム》で共演している。

11月にはオットマール・スウィトナーが13回目の定期公演登壇を果たしたが、最初の演奏会である11月10日・11日のCプロ(ハイドン《軍隊》、ベートーヴェン《三重協奏曲》、ドヴォルザーク《交響曲第8番》)をリハーサルしているさなかの11月9日、ベルリンの壁が崩壊。オーストリアの出身でありながら、1964年から長らく東ドイツのベルリン国立歌劇場の音楽監督を務めて東西ベルリンを行き来していたスウィトナーは、複雑な心境でこのニュースを受け止めていたに違いない。このときBプロで演奏したハイドンのオラトリオ《天地創造》が、マエストロとN響の最後の共演となった。翌1990年には持病のパーキンソン病が悪化して事実上引退し、2010年に87歳で亡くなった。

なお、1980年以来据え置いていた入場料金を、1989年4月の消費税3%を導入したタイミングで一部改訂したが、翌1990年9月には座席区分の変更を含む大幅な改定を行っている。NHKホールの3階席の前方を指定のGR(Gallery Reserve)席、後方を自由のG(Gallery)席として、自由席は一般・学生とも1000円、学生は指定席も1000円と「思い切った値下げ」を行った。

1990年から1991年にかけてのN響は、1990年1月に2度目の定期公演登場となるエサ・ペッカ・サロネンが、マーラー《交響曲第3番》、ストラヴィンスキー《火の鳥》など大曲を精緻なタクトで聴かせた。2月定期のシュタインはオール・リヒャルト・シュトラウス・プログラムで、《祝典前奏曲》、《ツァラトゥストラはこう語った》などを披露。4月定期のブロムシュテットはブルックナー《交響曲第5番》、オルフ《カルミナ・ブラーナ》と大曲づくしで気を吐き、5月定期のサヴァリッシュはスメタナの《わが祖国》全曲を取り上げている。

6月定期には、1963年から1970年代半ばにかけてN響のフランス音楽を一手に引き受けてきたジャン・フルネが、およそ16年ぶりにN響の指揮台に招かれた。ドビュッシーの《海》やフォーレの《レクイエム》、ラヴェル《ボレロ》などの超名曲だけでなく、アンリ・トマジの《第三世界の交響曲》、ラモーのバレエ組曲《カストールとポリュックス》やラロ《歌劇「イスの王様」序曲》といった、フルネ得意の秘曲でも名人芸を披露している。

9月から12月にかけての定期公演は、正指揮者の外山雄三、フェルディナント・ライトナー、ヴァーツラフ・ノイマン、ハインツ・ワルベルクと、N響とゆかりの深い指揮者が立て続けに登場した。1976年以来しばしばN響に招かれていたドイツの長老ライトナーは、最後の来日となった10月定期の第1122回定期でベートーヴェンの歌劇《フィデリオ》全曲を演奏会形式で取り上げ、11月定期の第1125回定期ではノイマンの指揮でヘルマン・プライがマーラー《亡き子をしのぶ歌》を歌っている。12月定期のワルベルクは、珍しくドヴォルザークの《レクイエム》を取り上げたが、これはN響初演であった。

1990年9月定期の外山雄三と、1991年5月定期に登場した岩城宏之の2人の正指揮者は、戦中・戦後のN響最大の功労者である尾高尚忠の生誕80年・没後40年を記念して、《交響詩「蘆屋乙女」》を外山が、《チェロ協奏曲》と《交響曲第1番》第1楽章を岩城がそれぞれ取り上げている。

また、若手の邦人指揮者にも定期公演を委ねようという試みは、これまでもN響において数年ごとに行われてきたが、1991年2月は大野和士がショスタコーヴィチ《交響曲第10番》、高関健がベルリオーズ《幻想交響曲》、広上淳一がマーラー《交響曲第4番》を振り、その実力を大いに発揮した。

1991年3月定期ではブロムシュテットがシベリウス《交響曲第2番》、メンデルスゾーン《交響曲第3番「スコットランド」》、ブラームス《交響曲第1番》という王道を聴かせたのち、続く4月定期にはシャルル・デュトワが2回目の客演を果たし、「オール・ラヴェル・プロ」(Aプロ)やバルトーク《オーケストラのための協奏曲》(Bプロ)、チャイコフスキー《交響曲第4番》(Cプロ)、でN響と息のあった演奏を披露した。

飛躍に向けた「5か年計画」(1991-1995)

N響は、1991年度から「5か年計画」に着手した。これは、N響を世界の一流オーケストラに育てることを目標に、「音楽監督や常任指揮者の招聘」「楽員の国際交流」「内外公演旅行の活発化」「メディアへの積極的参加」「演奏活動の環境整備」などを骨子としたもので、創立70周年を迎える1996年に常任指揮者を迎えることを改めて明確にした。1991年の韓国ツアー以降、海外への演奏旅行が恒例化していったのも、この5か年計画に基づいたものである。

1992年の定期から注目された公演を挙げると、1月定期に登場した若杉弘が、マーラー《一千人の交響曲》を、1949年の山田和男(一雄)以来43年ぶりに取り上げた(山田は奇しくもその前年、1991年8月に世を去っている。N響との最後の共演は、1990年11月のオール・モーツァルト・プログラムによる「山田一雄楽壇生活50周年記念演奏会」であった)。この年と翌年はサヴァリッシュの登場がなかったのはN響ファンにとってはやや寂しかったが、4月定期でシュタインがR. シュトラウスの《アルプス交響曲》(Aプロ)やブルックナーの《ミサ曲第3番》(Bプロ)で名演を聴かせている。

1993年1月定期には、ロシアの大指揮者エフゲーニ・スヴェトラーノフがN響に初登場した。十八番のチャイコフスキー《交響曲第4番》(Cプロ)だけでなく、シューラ・チェルカスキーとのチャイコフスキー《ピアノ協奏曲第2番》と、N響草創期のエマヌエル・メッテル、近衛秀麿以来となるカリンニコフ《交響曲第1番》(Bプロ)という秘曲を組み合わせたプログラムは聴衆を熱狂させた。さらに、ブラームスの《交響曲第3番》(Aプロ)ではドイツ音楽を得意とするN響楽員に新鮮な感動を与え、以後強いつながりを保つようになる。11月定期にはシュタインが2年連続して登場、再びR. シュトラウスを取り上げて、《英雄の生涯》で喝采を博した(Cプロ)。また12月定期のエリアフ・インバルも、マーラー《交響曲第3番》(Aプロ)、ベルリオーズ《劇的交響曲「ロメオとジュリエット」》(Bプロ)の大作で強い印象を残している。

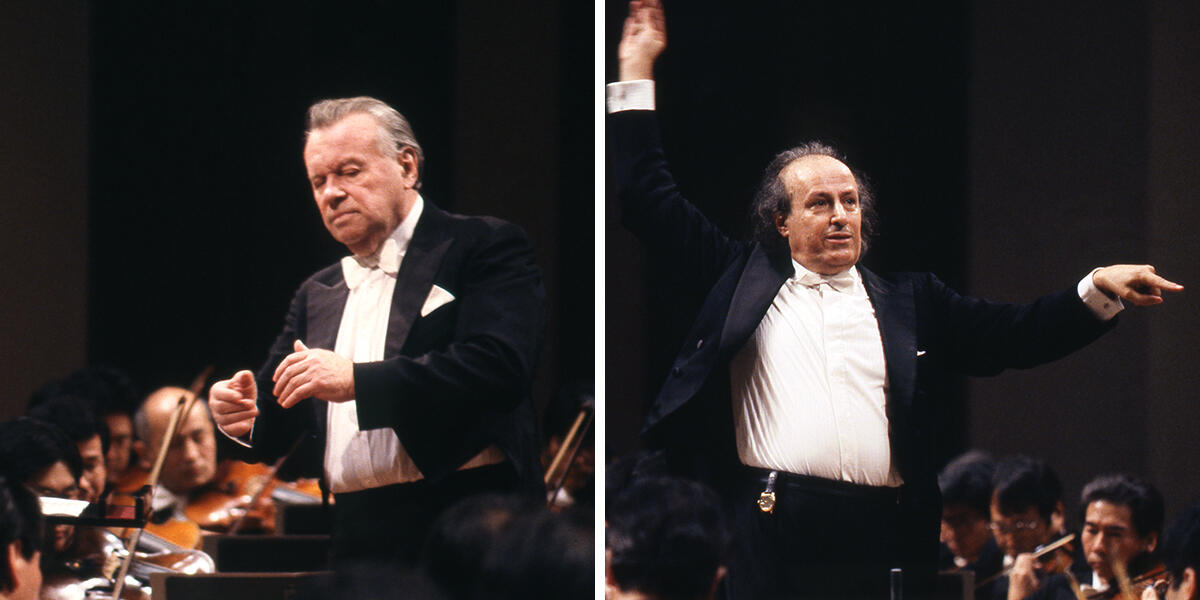

1994年でもっともセンセーショナルな話題を呼んだのは、6月定期に出演した2人の指揮者、朝比奈隆とデュトワだろう。Cプロの第1235回定期を指揮した朝比奈は、このとき85歳。日本人指揮者のなかでも抜群の人気を博していた朝比奈が、1986年4月にギュンター・ヴァントの代役で《第9》を指揮して以来8年ぶりにN響定期に登場するとあって、NHKホールは超満員となった。そしてメインのベートーヴェン《運命》は、期待に違わぬエネルギッシュな名演となり、テレビ放映も大きな話題を呼ぶ。この再客演がきっかけとなり、晩年の朝比奈はしばしばN響の指揮台に招かれることになる。

続く2回の定期を指揮したデュトワも、ショスタコーヴィチの《交響曲第4番》(Bプロ)とストラヴィンスキー《ペトルーシカ》(Aプロ)で圧倒的な名演奏を披露して、その評価を決定づけた。また、この年は11月にサヴァリッシュが3年ぶりに登場、定期3公演がすべてブラームスの作品というプログラムで聴衆、楽員の双方に感銘を与えている。

先に挙げた「5か年計画」の仕上げの年である1995年は、改めて振り返ると、非常に充実した定期公演のラインナップだったことがわかる。

まず、2月にシュタイン、9月にブロムシュテット、そして11月にサヴァリッシュと、健康を害して引退したスウィトナーを除く名誉指揮者が定期公演に揃い踏みして、シュタインが演奏会形式によるワーグナー《さまよえるオランダ人》(2月Aプロ、第1254回)、ブロムシュテットがベートーヴェン《ミサ・ソレムニス》(9月Aプロ、第1269回)、サヴァリッシュがバッハ《ヨハネ受難曲》(11月Aプロ、第1275回)と、大規模な声楽曲を取り上げている。

日本人指揮者の起用も目立ち、1月定期では北原幸男がショスタコーヴィチ《交響曲第10番》、N響定期初登場となる佐渡裕がR. シュトラウス《アルプス交響曲》、山下一史がニルセン《交響曲第2番「4つの気質」》と若手のホープに委ね、3月定期は正指揮者の外山が、ドヴォルザークの《悲しみの聖母》(Bプロ)や、N響首席をソリストにモーツァルトの弦楽と管楽の《協奏交響曲》をそれぞれ披露(A・Cプロ)。5月定期は1980年代後半から緊密な関係を保ってきた若杉がシェーンベルクの大作《グレの歌》をN響初演し(Bプロ)、この年、岩城、外山、森に続いて「正指揮者」の称号を贈呈されている。また、12月定期には重鎮・朝比奈隆が前年の好評に応えて再度登場し、ベートーヴェンの《交響曲第4番》《交響曲第7番》で再び重厚な名演を聴かせて聴衆を熱狂させた(Bプロ)。

なお、1995年の定期公演以外で特筆すべきこととしては、1月23日に小澤征爾が32年と2か月ぶりにNHK交響楽団を指揮したことが挙げられる。これは、1962年の不幸な「事件」以来、N響を離れていた小澤が再び指揮できる環境を整えようと関係者が尽力した結果、日本オーケストラ連盟が主催する「怪我や病気で活躍出来ないオーケストラの楽員のためのチャリティーコンサート」に、小澤、チェロの巨匠ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ、N響が無料で出演することになったものである。32年前に中止となった定期公演で予定されていたバルトークの《管弦楽のための協奏曲》に加えて、ドヴォルザークの《チェロ協奏曲》というプログラムで、コンサートの6日前に起こった阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼するバッハの〈アリア〉が追加された。

また、この年の5月から6月にかけて、「ピエール・ブーレーズ・フェスティバル in 東京1995」が「わが国ではほとんど空前絶後の行事」(吉田秀和)として開催され、海外から招聘されたロンドン交響楽団、シカゴ交響楽団と並んで、5月30日にはN響も出演。バルトークのバレエ《中国の不思議な役人》、ラヴェル《ダフニスとクロエ》(合唱:晋友会合唱団)をブーレーズの指揮で演奏したことも特筆すべき出来事であった。

節目の年

N響創立70周年(1996)

1996年は、N響創立70周年を祝った年であると同時に、「日本のN響」から「世界のN響」に飛躍すべく、新たな第一歩を踏み出した記念すべき年であった。

この年、N響が31年ぶりとなる常任指揮者に迎えたのは、モントリオール交響楽団、フランス国立管弦楽団の音楽監督をつとめていたスイス生まれの名指揮者、シャルル・デュトワである。

1977年、長らく低迷の淵(ふち)にあった名門モントリオール交響楽団の音楽監督に就任してその水準を一気に高め、フランス音楽のレコーディングで世界にその存在を強くアピールしたデュトワ。N響が60歳になるこのマエストロに期待したのは、ドイツ音楽に偏りがちだったレパートリーにフランス音楽や現代音楽も取り入れて新風を吹き込み、オーケストラの音色もより色彩感豊かにすることで、国際的な水準に高めることにあった。そしてデュトワは見事にその期待に応えたといってよいだろう。

1996年末の《第9》を含む一連の就任披露公演では、1か月にわたって"デュトワ・サウンド"の魅力が全開した。皮切りの第1307回定期(12月Cプロ)では、デュティユーの《音色、空間、運動》、カントルーブ《オーヴェルニュの歌》から8曲(ソプラノ:ドーン・アップショウ)、フォーレ《ペレアスとメリザンド》組曲、レスピーギ《ローマの松》という、まさに色彩感をテーマにした曲目が集められ、続く第1308回定期(12月Aプロ)では、オネゲルのオラトリオ《火刑台上のジャンヌ・ダルク》が演出を伴う形で上演され、"N響新時代"を鮮烈に印象づけたのである。さらに第1309回定期(12月Bプロ)の武満作品とドヴォルザーク《新世界から》という組み合わせも、日本のオーケストラの常任指揮者となったデュトワから聴衆への、周到なアピールを込めたものであった。

さらに盛り上がったのは、前夫人のマルタ・アルゲリッチをソリストに迎えた特別演奏会(12月20・21日)だった。これは、例年は4回行う《第9》の主催公演を2回に減らして実現したもので、2人の久々の共演は常任指揮者就任に花を添えた。プログラムはラヴェル《道化師の朝の歌》、ショパン《ピアノ協奏曲第1番》、ベルリオーズ《幻想交響曲》という王道をゆくもので、NHKホールは満席の盛況となった。さらに、《第9》公演は前プロにオネゲルの《クリスマス・カンタータ》を演奏するという意欲的なものだった。

節目の年である1996年は、デュトワ以外にも話題の公演が目白押しであった。定期では、2月にN響初登場のスタニスラフ・スクロヴァチェフスキがシューマン《交響曲第4番》、ストラヴィンスキー《春の祭典》などで名演を聴かせ、その後しばしばN響に招かれるようになる。4月定期にはN響正指揮者の3人が登場し、若杉がベルリオーズ《幻想交響曲》、外山がベートーヴェン《運命》、岩城がチャイコフスキー《悲愴》を指揮しているが、これはいずれも彼らがN響指揮研究生だった時代にデビューを果たした際の、思い出の曲目であった。また、9月と10月の定期ではヘルベルト・ブロムシュテットとホルスト・シュタインによる「ベートーヴェン・ツィクルス」が企画され、ブロムシュテットが《交響曲第2番》《第3番》《第5番》《第8番》、シュタインが《交響曲第1番》《第4番》《第6番》《第7番》と振り分けて、《第9》を除く全交響曲が取り上げられている。

またこの年は、「創立70周年記念特別演奏会」として、N響主催で7月にワレリー・ゲルギエフ、11月にズービン・メータという世界的な二大巨匠を招いての演奏会も行い、祝祭気分を大いに盛り上げた。ゲルギエフはプロコフィエフ《交響曲第6番》とムソルグスキー(ラヴェル編)の《展覧会の絵》、メータはマーラーの《亡き子をしのぶ歌》(アルト:フローレンス・クイヴァー)と《巨人》でその存在を強烈にアピールしたばかりでなく、N響の高い演奏能力も引き出すことに成功したのだった。