日本近代音楽史、とくにオーケストラの発展史に深い知見をもつ音楽評論家の岩野裕一さんが、第2次世界大戦後、現在までのN響の歴史を時代・社会・世相などの背景とともに振り返ります。

創立60周年を迎えて

新たな絆(1983-1986)

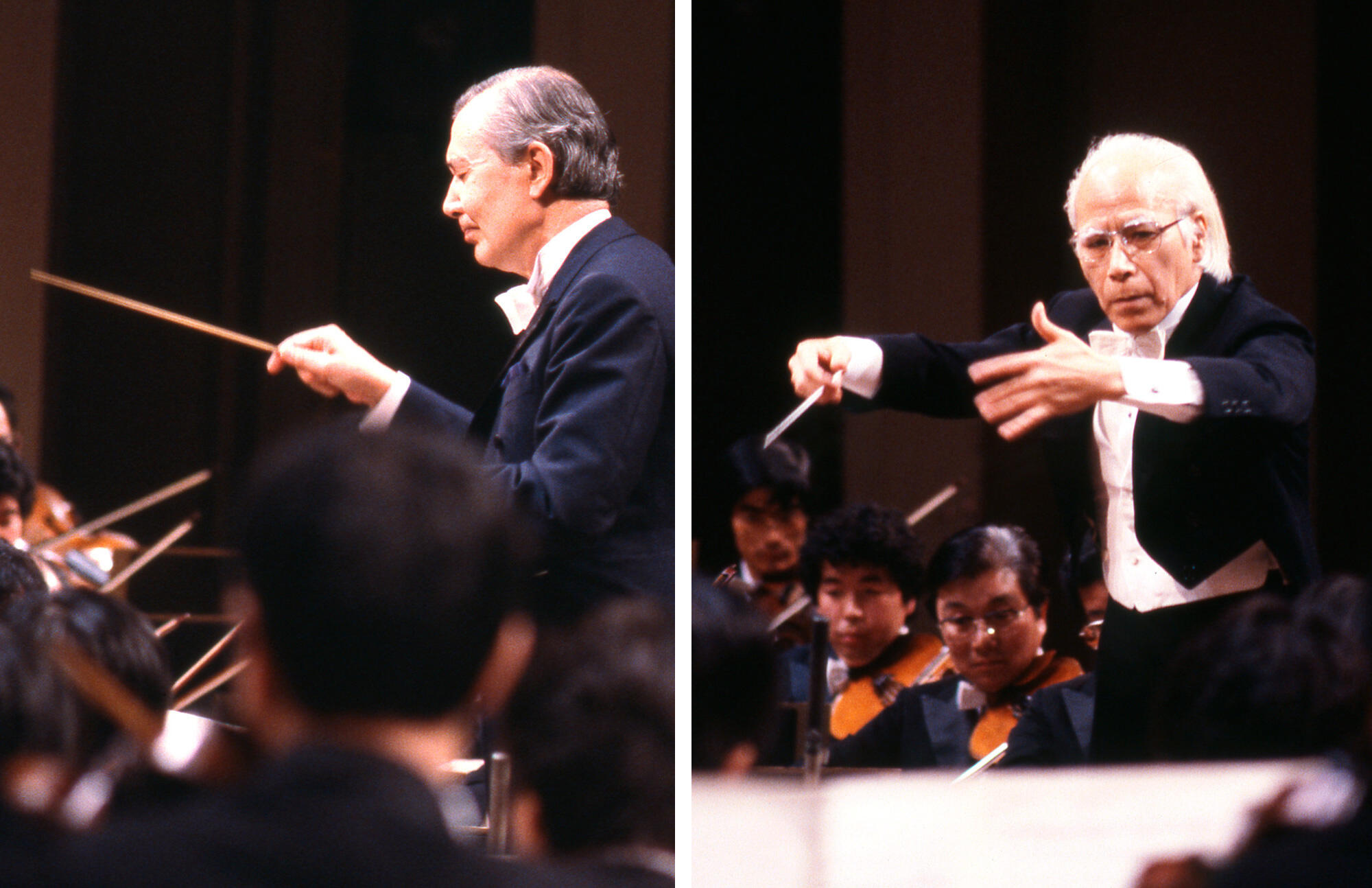

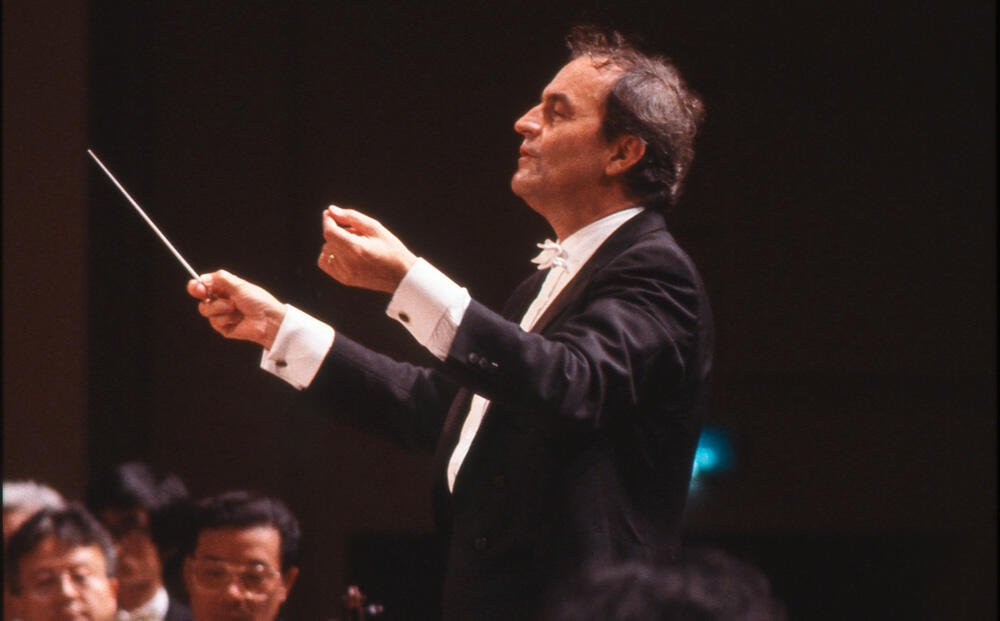

1983(昭和58)年5月から6月にかけて、N響が11年ぶりで挙行したヨーロッパ公演では、名誉指揮者のウォルフガング・サヴァリッシュが西側(リヒテンシュタイン、オーストリア、西ドイツ)での10公演、正指揮者の岩城宏之が東側(東ドイツ、チェコスロバキア)での8公演を分担して受け持った。サヴァリッシュはツアーに先立つ4月定期に登場して、ブラームス《交響曲第1番》《ヴァイオリン協奏曲》(独奏:クリスティアン・アンテンブルガー)、シューマン《交響曲第2番》、ボリス・ブラッハー《パガニーニの主題による変奏曲》などの公演曲目を日本の聴衆にも披露している。また、9月には1980年に続いて東ドイツのヘルベルト・ケーゲルが再度招かれ、ブラームス《ドイツ・レクイエム》《交響曲第4番》、シューマン《交響曲第4番》などを指揮。11月にはヘルベルト・ブロムシュテットが2回目の来演を果たし、定期Aプロにおける「ワーグナー・プログラム」と日生劇場で行われたワーグナー《トリスタンとイゾルデ》第2幕で名演を聴かせている。年末12月には前年4月に引き続いてギュンター・ヴァントが客演、Aプロはシューベルト《交響曲第3番》とブラームス《交響曲第1番》、Bプロはブルックナー《交響曲第8番》、Cプロはモーツァルト《セレナード ニ長調「ハフナー」》とストラヴィンスキー《火の鳥》(1945年版組曲)と、いかにもヴァントらしいプログラムがずらりと並んだ。とりわけブルックナー《第8番》は、翌年3月のロヴロ・フォン・マタチッチの偉大な演奏の陰で霞(かす)んでしまった感があるが、やはり大変な名演奏であった。

1984(昭和59)年は、尾高賞受賞作品を、定期ではなく「日本現代音楽の夕べ」という特別公演で上演したこともあって、1年間の定期公演から邦人指揮者がまったく姿を消すことになったが、1月スウィトナー、2月シュタイン、3月マタチッチ、そして4月末から5月はサヴァリッシュと、名誉指揮者が揃い踏みする華やかなシーズンとなった。

マタチッチの登場は実に9年ぶりで、85歳のマエストロは、すでに紹介したブルックナー《交響曲第8番》のほか、自作の《対決の交響曲》とベートーヴェン《交響曲第2番》、ブラームス《交響曲第1番》とベートーヴェン《交響曲第7番》という、3つの重量級プログラムで私たちを熱狂させた。しかしこれが最後の来日となり、わずか10か月後の1985年1月に世を去ったのは痛恨事であったが、あの奇跡的な名演に接することができたのは、我々日本の好楽家にとってせめてもの幸いであった。

4月定期にはヘンリク・シェリングがソリストとして登場、ベートーヴェンの《ヴァイオリン協奏曲》で聴衆を沸かせた(指揮:ローレンス・フォスター)。10月にはアメリカでの活躍著しいレナード・スラットキンが初客演して、ラフマニノフ《交響曲第2番》などでスマートな演奏を聴かせ、その後もN響の常連となっている。また、9月にイルジー・ビエロフラーヴェク、12月定期と恒例の《第9》にヴァーツラフ・ノイマンと、チェコスロバキアの2人の名匠が招かれたが、マルティヌー《交響曲第4番》、ヤナーチェク《タラス・ブーリバ》などのお国もので固めたビエロフラーヴェクに対し、ノイマンはドヴォルザークの《交響詩「のばと」》を除いてすべてチェコ以外の作品と、好対照のプログラムだった。

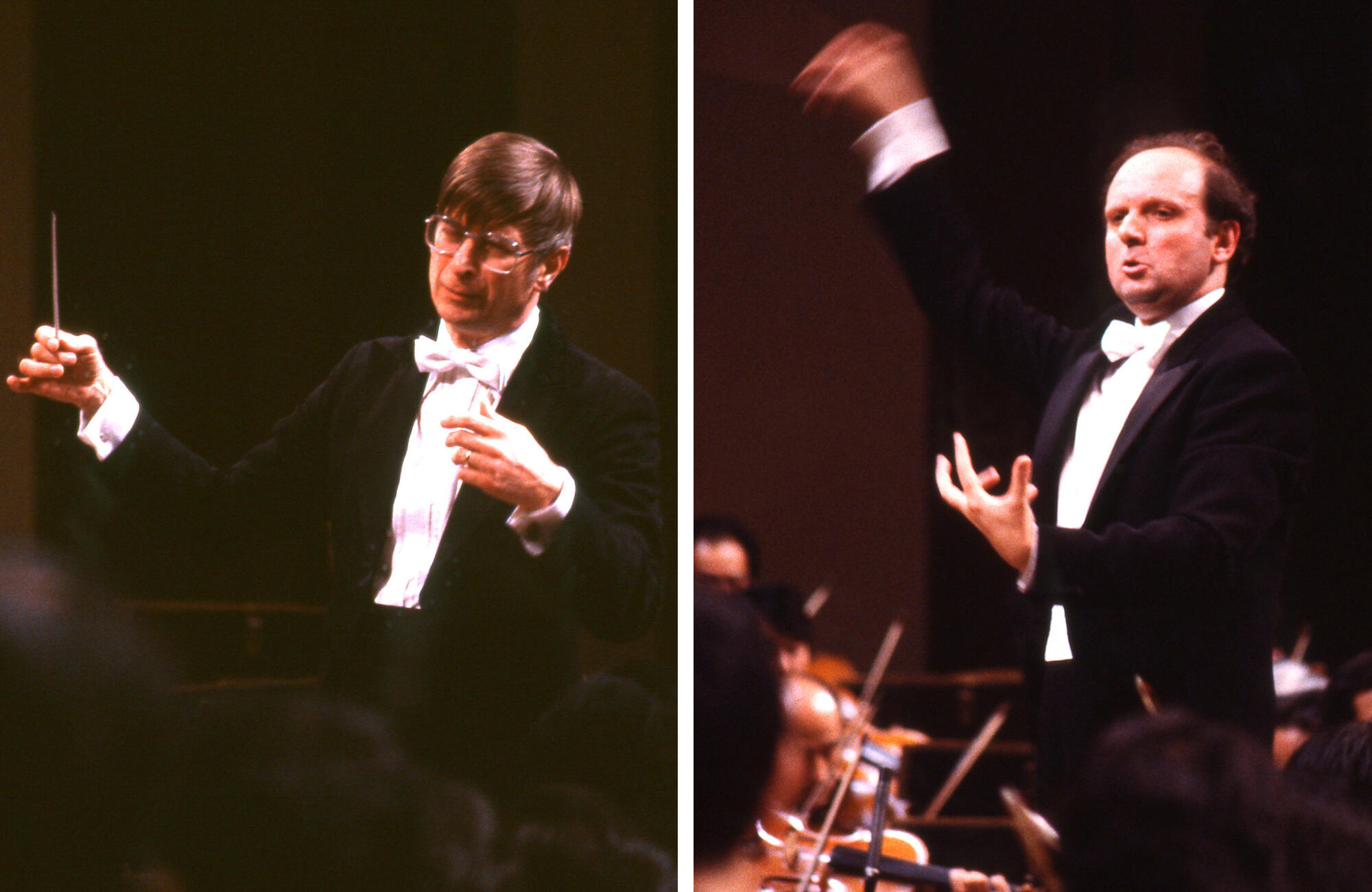

1985(昭和60)年は、2月に来日予定だったオットマール・スウィトナーが急病のためキャンセルとなり、渡邉暁雄と山田一雄の両ベテランが急遽定期公演を指揮することになった。日本フィルの創立指揮者だった渡邉が、N響定期に登場したのはこれが唯一の機会であり、R. シュトラウスの《交響詩「ドン・キホーテ」》(チェロ:リン・ハレル、ヴィオラ:菅沼準二)、バッハ《ミサ曲ロ短調》という大曲を見事に指揮。その後も渡邉は数回にわたって地方での公演などの指揮台に立つようになる。また、山田は第2次世界大戦中からN響(当時は日本交響楽団)と深いつながりを持ちながら、1951年の専任指揮者退任後に定期公演へ招かれることはきわめて少なく、結局これが生涯最後の定期出演となったのは惜しまれる。このときの山田が、心から愛するN響と、やはり心から愛するマーラーの《交響曲第5番》を演奏できる喜びと興奮で昂揚した指揮姿は、いまなお強く筆者の心に刻まれている。

続く3月定期は、外山雄三が尾高賞2作品、1985年受賞作の三善晃《童声合唱とオーケストラのための「響紋」》と1984年受賞作の一柳慧(とし)《ヴァイオリン協奏曲「循環する風景」》を軸に、1962年の小澤征爾以来となるメシアン《トゥランガリラ交響曲》を取り上げるなど、刺激的なプログラムで気を吐いた。外山はこの年の10月25日に行われた、ニューヨークの国連本部での「国連デー」コンサートでもN響の指揮台に立っており、近衛秀麿編《越天楽(えてんらく)》、ユーディ・メニューインと金力(ジン・リ)のヴァイオリンによるバッハ《2つのヴァイオリンのための協奏曲》、ベートーヴェン《交響曲第7番》を演奏している。

奇しくもこの公演を目前に控えた10月17日、N響育ての親であるジョセフ・ローゼンストックが、ニューヨークの自宅で90年の生涯を閉じた。1985年にはマタチッチ、ローゼンストックと相次いで名誉指揮者を喪ったN響であったが、12月に三たび登場したブロムシュテットが、オーケストラとの信頼関係を強固なものとした結果、翌1986年1月に新たに名誉指揮者に迎えられた。ブロムシュテットとはその後も40年以上にわたって深い信頼関係で結ばれ、98歳になった現在もなお桂冠名誉指揮者として絆を保ち続けていることは、私たちにとって大きな喜びである。また、この年9月には、ブロムシュテット同様にその後も長く指揮台に立っているマレク・ヤノフスキがN響と初共演しているが、前半がベルリオーズ《序曲「リア王」》とメシアン《キリストの昇天》、後半にアルフレッド・ブレンデル独奏によるベートーヴェン《ピアノ協奏曲第5番「皇帝」》を配したBプログラムで、このマエストロらしさをN響に刻印している。

1986(昭和61)年は、N響創立60周年と定期公演1000回を祝う記念の年であった。2月にはスウィトナーが前年のキャンセルを吹き飛ばすかのように、Aプロはモーツァルト《セレナード ニ長調「ポストホルン」》とR. シュトラウス《英雄の生涯》、Bプロはシューマン《交響曲第1番「春」》とブラームス《交響曲第1番》、そしてCプロはウィーンのワルツやポルカ集で聴衆を楽しませた。3月は定期3公演すべてを秋山和慶が受け持ち、受賞作のなかった尾高賞作品に代わり、山田耕筰の《音詩「暗い扉(と)」》と《音詩「曼陀羅(まだら)の華」》、三善晃の《響紋》再演と、ギドン・クレーメルの独奏によるベートーヴェンの《ヴァイオリン協奏曲》などをシャープに聴かせた。

4月は客演予定だったヴァントが、定期公演でベートーヴェンの《第9》を4日間連続で演奏するというスケジュールに難色を示して急遽(きゅうきょ)キャンセル。《第9》の代役は朝比奈隆、もうひとつのシューベルト《未完成》《ザ・グレート》というプログラムは東京都響に来演していたペーター・マークが代役をつとめるという、いま思えばファン垂涎(すいぜん)の僥倖(ぎょうこう)というべき指揮者との出会いがあったことも懐かしい。5月は常連フェルディナント・ライトナー、そして6月にはライン・ドイツ・オペラ音楽監督就任以来、ドイツで瞠目(どうもく)すべき活躍を続けていた若杉弘がN響定期に初登場し、マーラーの《交響曲第6番「悲劇的」》、演奏会形式によるドビュッシーの《歌劇「ペレアスとメリザンド」》、そしてベートーヴェン《交響曲第4番》とブルックナー《ロマンティック》という自信に満ちたプログラムで存在を強くアピールしている。

9月には、サヴァリッシュが3回の定期をすべてソリストなしの交響曲と管弦楽曲で通したのち、第1000回定期公演の記念特別演奏会をメンデルスゾーンの《オラトリオ「エリア」》で祝ったのは、いかにもこのマエストロらしい選曲であった。10月12日には東京・サントリーホールが開館し、サヴァリッシュとN響は10時30分からの式典で芥川也寸志《オルガンとオーケストラのための「響」》、バッハ《パッサカリアとフーガ》、ベートーヴェン《序曲「レオノーレ」第3番》を、13時30分からはルチア・ポップ(ソプラノ)、伊原直子(アルト)、ペーター・ザイフェルト(テノール)、ベルント・ヴァイクル(バリトン)という超豪華メンバーでベートーヴェンの《第9》を演奏して、このホールのオープニングに華を添えた。

さらにこの年は、10月ブロムシュテット、11月ノイマン、12月スゥイトナーと、錚々(そうそう)たる指揮者陣が60周年を飾っている。

N響をとりまくオーケストラ事情

ここで、N響をとりまくわが国のオーケストラについて、その状況を振り返ってみることにしよう。N響100年の歴史を相対化して俯瞰(ふかん)するためには、他団体の状況を踏まえておくことは不可欠であると筆者は考える。

東京には、N響のほか、創立順に東京フィルハーモニー交響楽団(東フィル、1911年創立)、東京交響楽団(東響、1946年創立)、日本フィルハーモニー交響楽団(日本フィル、1956年創立)、読売日本交響楽団(読響、1962年創立)、東京都交響楽団(都響、1965年創立)、新星日本交響楽団(新星日響、1969年創立)に加えて、1970年代に入ると新日本フィルハーモニー交響楽団(新日本フィル、1972年創立)、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団(東京シティ・フィル、1975年創立)の2団体が活動を開始して、9つのプロ・オーケストラがひしめいていた。

読売新聞社・日本テレビ放送網の支援を受ける読響、東京都の外郭団体として運営されている都響を別にすれば、決して経済的基盤が強固とは言えない自主運営のオーケストラであったが、それぞれに音楽監督・常任指揮者を中心として意欲的な活動を続けてきた。

たとえば、1946年に創設され、N響60周年の1986年には創立40周年を迎えた東京交響楽団の歩みを振り返ってみよう。1964年にTBSの支援打ち切りから財団解散、楽団長自殺という悲劇に見舞われるが、解散直前に常任指揮者となっていた秋山和慶を中心に楽団員の手で再建され、長らく秋山が音楽監督・常任指揮者をつとめたのち、ユベール・スダーン、ジョナサン・ノットが音楽監督のポストを受け継いだ。2002年には川崎市とフランチャイズ契約を結び、ミューザ川崎シンフォニーホールを本拠地として積極果敢な活動を続けている。

東響が飛躍するきっかけとなったのは、1980年代後半からの好況を背景とした「メセナ・ブーム」であった。企業による社会貢献の一環としてオーケストラへの支援が注目を集めつつあった1988年、外食産業のすかいらーくからの強力なサポートを取りつけ、以後それを基盤として大作──シェーンベルク《モーゼとアロン》日本初演(1994年)、ラッヘンマン《マッチ売りの少女》日本初演(2000年)など──への取り組みが可能となったのである。1990年以降、秋山=東響のコンビが京都音楽賞大賞(1993年)、毎日芸術賞(1995年)、モービル音楽賞(1996年)、サントリー音楽賞(1998年)などを連続して受けていることが、その成果を如実に示している。

もうひとつ、日本フィルの例を考えてみたい。N響に遅れること30年、民間放送の直営オーケストラとして1956(昭和31)年に創設された日本フィルも、1969年に財団法人化されたのち、1972年には文化放送・フジテレビの支援打ち切りによる財団解散という大きな危機に瀕(ひん)した。オーケストラの存続を求める楽団員は、新日本フィルとの分裂という事態に直面しながらもこれを乗り越え、労働組合を中心として市民の支援を受けながら存続していく。

1973年には日本フィルハーモニー協会が発足し、"市民と共に歩むオーケストラ"として、全国への演奏旅行を続けるなど草の根というべき演奏活動を展開する一方で、1958年以来わが国作曲界への連続委嘱として定評のある「日本フィル・シリーズ」を、途絶えることなく続けていったことは称賛に値しよう。1978年には創立指揮者の渡邉暁雄が音楽監督・常任指揮者に復帰、その後は小林研一郎、アレクサンドル・ラザレフなどが楽団を率い、現在はカーチュン・ウォンが首席指揮者を務めているが、楽団員、指揮者、そして市民が一体となってオーケストラを支えていく姿勢は、今日に至るまで変わることなく続いている。

また一方で、1970年代前半から1980年代後半は、地方都市オーケストラがめざましい充実を見せた時代でもあった。主な動きを挙げれば、1972年には山形交響楽団、1973年には宮城フィルハーモニー管弦楽団(現・仙台フィルハーモニー管弦楽団)が結成されて、東北地方に2つのプロ・オーケストラが誕生。1973年には名古屋フィルハーモニー交響楽団、1975年には九州交響楽団が財団法人化され、プロ・オーケストラとしての運営基盤を強固なものとしている。

中央や海外で活躍する実力派の指揮者が、地方音楽文化の向上に腰を据えて取り組むようになったのもこの頃からで、1975年に札幌交響楽団から正指揮者として迎えられたN響正指揮者の岩城宏之は、1976年12月には武満徹の作品だけで定期演奏会を行うなど、刺激的な活動を展開したのち、1978年には音楽監督に就任している。1981年には、やはりN響正指揮者である外山雄三が名古屋フィルの音楽総監督・常任指揮者に就任して、ベートーヴェン・チクルスなどでオーケストラの育成に大きな成果を挙げた。また、同じく1981年にはベルリン芸術大学教授のヴァイオリニスト、豊田耕児が群馬交響楽団の音楽監督になったことも話題を呼んでいる。

より愛されるオーケストラに

成長し続けるN響の課題

全国各地で、オーケストラがそれぞれに個性を競い合う時代となっていく中で、N響は、際立って高い実力とステイタスを保ち続けてきた。続々と来演する世界の一流指揮者やソリストに応え得る音楽性と柔軟性を兼ね備え、演奏会場だけでなく、テレビやラジオの前でその演奏を心待ちにしている全国の音楽ファンの期待にも応えながら日々の演奏活動を重ねていくことで、N響が逞(たくま)しく成長していったことは、万人の認めるところであろう。

だが、日本を代表するオーケストラとして、N響がいかなる方向をめざし、演奏を通じていかに聴衆に訴えかけていくのかという点において、明確なビジョンがないまま進んでいくことに対しては、この時期、楽団の内外から危惧する声が上がっていたこともまた事実であった。

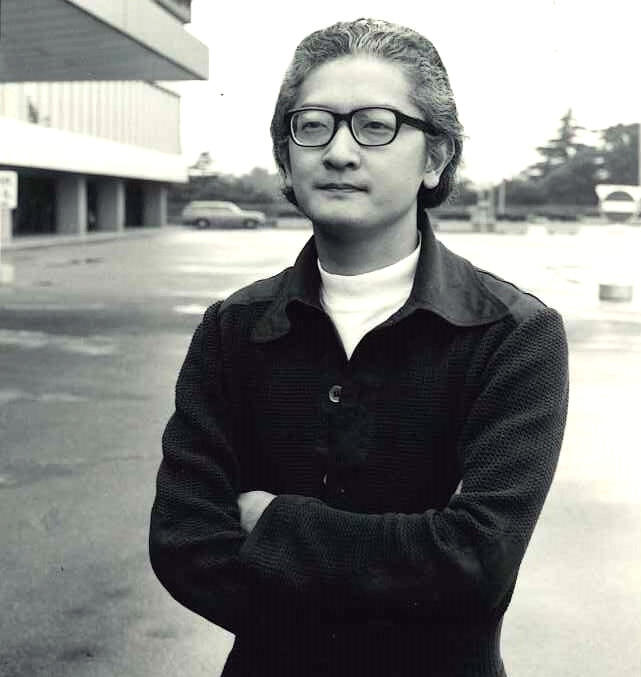

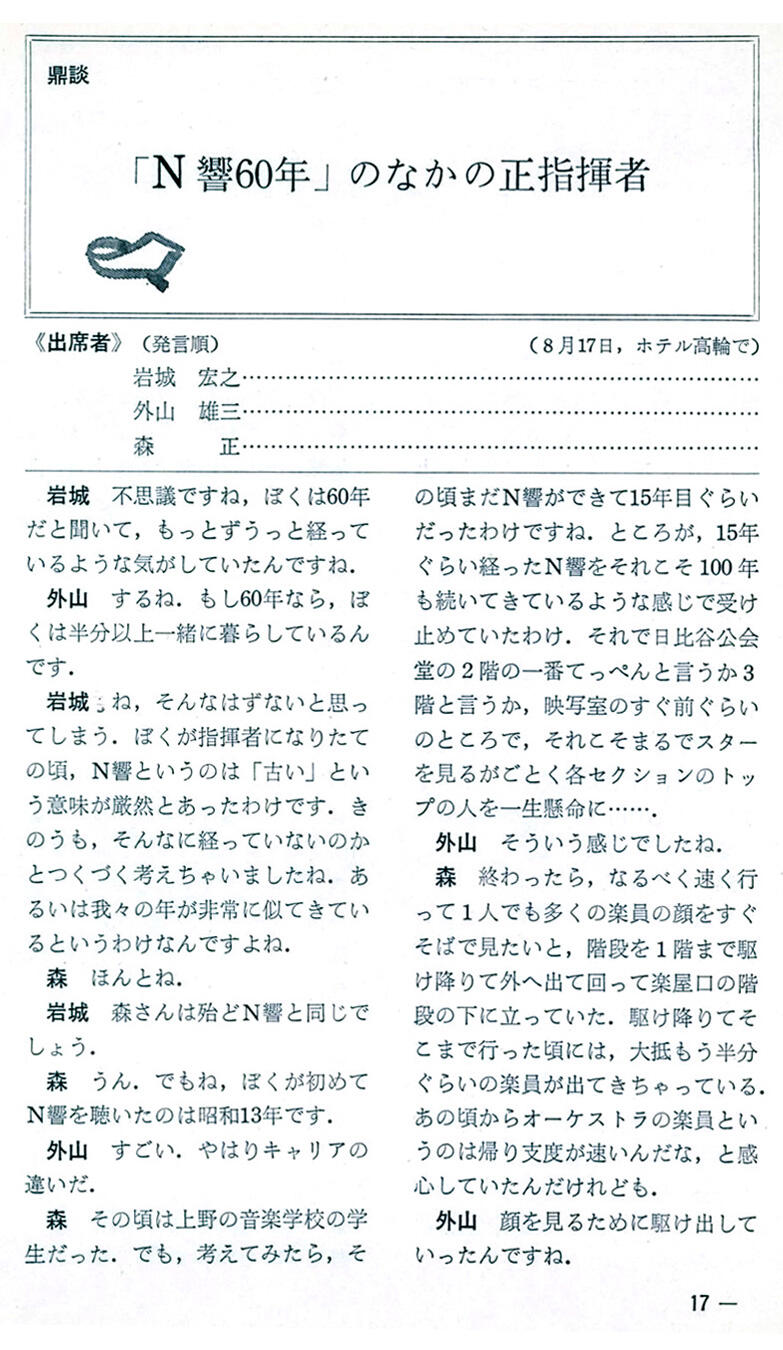

たとえば、創立60周年を記念して『フィルハーモニー』編集部が1986年10月号で企画した、岩城宏之、外山雄三、森正のN響正指揮者3名を招いての「『N響60年』のなかの正指揮者」と題する鼎談(ていだん)においても、オーケストラの抱える問題点がきわめて率直に指摘されている。

「[N響は]ほかのオーケストラがやっているほど、日常的には日本の作品に興味を示していない[中略]。オーケストラのポリシーとして日本の作品を何とかしようというふうな思いが、あまり表に出ていない。[中略]それをどうするか。もう一方の事実としては、世界のメージャー[原文ママ]の中に入れてももうおかしくないという力を備えているオーケストラなんだ。そうするとあまりに古風なと言うか、オーソドックスな、ドイツ風なプログラミングに偏り過ぎていると思う。[中略]オーケストラとしての展望と言うか、それがもうちょっと出てもいい。[中略]N響ほどの力があってしかも経営の基盤がしっかりしているオーケストラというのは、逆に何かをやらなければならない立場であるのではないか」(外山)

「現代音楽を推進することだけがオーケストラの道だとは思わないけれども、でも1930年代のローゼンストックのプログラムを見ると、度肝を抜くような、世界で最新を常に提供していますよね。[中略]一方的な言い方かもしれないけれども、あれは常にチャレンジだったと思う」(岩城)

「N響初め日本のオーケストラ演奏家のテクニカルな面での進歩というのは、現在目覚ましいと思うんです。[中略]だけど、問題はオーケストラという一つの世界の中へ入って、その個人個人のオーケストラ演奏家が持っている技術を、どこまで有効にそのオーケストラにおいて発揮できるかという点になると、やっぱりオーケストラ歴の浅い日本という条件のもとでは、なかなか難しい。[中略]オーケストラ全体がより積極的にポリシーとチャレンジの精神と、その両方でどんどんやっていかないことには踏み越えることはできない」(森)

N響と長年にわたって共同作業を続け、格別の愛情を注いできた3人のマエストロの発言だけに、ずばり問題の核心を言い当てている。彼らは「正指揮者」というポジションにあったが、N響における正指揮者とは、「永年にわたり楽団員の技能向上につとめられるとともに、その演奏を通じて内外の聴衆に深い感銘を与え、NHK交響楽団の名を高らしめた指揮者に、楽団全員から贈呈する『称号』です。したがいまして『称号』ですので、役職・職位のように処遇や身分を拘束するものではありませんし、とくに期間もありませんが、特別の事情のない限り、本交響楽団と係わりのある間、『称号』として自由にご使用いただきたいと考えております」(1979年2月1日に、森正、外山雄三両氏に正指揮者の称号が贈呈された日の報道発表資料による)というもので、ポストを持つ指揮者として楽団運営の一翼を担うものではなかった。

それだけに、地方都市の交響楽団で責任あるポストに就き、オーケストラの運営を現場で経験してきた三氏にとっては、めざす方向性が見えないN響の現状が歯がゆく映ったとしても不思議はない。

新しい音楽活動への宣言(1987)

日本のオーケストラ全体が著しくレベルアップし、その一方では海外からの一流オーケストラや歌劇場が毎月のように来演するようになっていく1980年代後半において、N響の魅力が相対的に低下していったことは、先にも記したように、定期会員数の減少が如実に示していた。またこの時期、東京では小澤征爾が首席指揮者をつとめる新日本フィルや、若杉弘を音楽監督に迎えた都響が、意欲的なプログラムで若い聴衆の支持を集めていた。

とりわけ、N響が1965年以来四半世紀近く常任指揮者を置かず、「顔が見えない」オーケストラとなってしまったことに対する批判は、聴衆の側からも聞かれるようになってきた。1988年4月の『フィルハーモニー』誌に掲載された、「『わたしたちのN響』であるために」と題する定期会員と川口幹夫N響理事長の座談会には、率直な会員の声が驚くほどオープンに紹介されている。

たとえば、ある会員が「N響は"名誉"とか"正"という名前だけは指揮者につけていますが、実際にはその役目を果たしておられないと思います」と鋭く指摘して、「全プロ[グラム]の3分の2ぐらいは常任指揮者が振らないとN響のカラーが出ない」と苦言を呈し、別のひとりが「NHK交響楽団というのは、指揮者が変わっても基本的に演奏が変わらない[中略]。執拗(しつよう)に、ほぐれないような肩こりが一点あるんです。[中略]『こういう音が欲しい』といったものがN響にあるかどうか」と畳みかけるのに対して、理事長も「現実に、では誰をそういう形に据えるかとなると、固有名詞がなかなか決め切れない」としながらも、「実は60周年を迎えたおととし、いろいろな方がいろいろなことをN響に対しておっしゃったのですが、その中での一番大きな問題は、常任指揮者、または音楽監督、つまりN響の音楽のカラーを決めてしまう、基本的なサウンドを決めてしまう、そういう人が必要なのではないか。それがあってこそ初めて一流の交響楽団と言えるのではないか、というご指摘でした。これについては、なるべく早く決めたいと思っております」と、会員に対して所信を示している。

1978年10月から理事長をつとめた𠮷田行範が楽団60周年を節目に退き、のちにNHK会長となる川口幹夫がN響理事長に就任したのは1986年11月のことだが、折しも1986年10月には東京・赤坂にサントリーホールが開館していた。従来の音楽会場のイメージとはまったく異なるゴージャスな雰囲気は、これまでのクラシック音楽ファンのみならず、新たな聴衆の開拓にもつながっていったが、休憩中にロビーでビールやワインを楽しめる──当時としては画期的であった──のを受けて、すぐさまNHKホールで同様のサービスを開始したり、1987年10月からは定期公演会場での託児サービスや新宿・東京駅方面への帰宅用に「アレグロ号」を運行するなど、この時期のN響は、聴衆へのサービス改善にも前向きに取り組んでいる。1987年5月からは、8回にわたる「サントリーホール定期演奏会 NHK交響楽団シリーズ1987」もスタートしていた。

そして、60周年祝賀のシーズンを終え、新シーズンが幕を開ける1987年9月、N響は「ことし1987年9月を出発点として私たちは新しいN響の音楽活動を次々と実行に移してまいりたいと思います」と内外に宣言した。折しもこの9月の定期公演に、モントリオール交響楽団の音楽監督だったシャルル・デュトワが招聘(しょうへい)されたのは単なる偶然かもしれないが、その後の展開を考えるときわめて象徴的な出来事であった。

デュトワはこのときがN響との初共演であり、Aプロでベルリオーズ《ファウストのごう罰》、BプロでR. シュトラウス《ドン・フアン》、チャイコフスキー《ピアノ協奏曲第1番》(ピアノ:セシル・リカド)、ストラヴィンスキー《春の祭典》、Cプロではリムスキー・コルサコフ《シェエラザード》、サン・サーンス《交響曲第3番「オルガン付き」》という色彩感に溢(あふ)れるプログラムで颯爽(さっそう)と登場して、N響に音楽面からも新しい風を吹き込んだのである。