日本近代音楽史、とくにオーケストラの発展史に深い知見をもつ音楽評論家の岩野裕一さんが、第2次世界大戦後、現在までのN響の歴史を時代・社会・世相などの背景とともに振り返ります。

世界への飛翔

シュヒター時代と世界一周演奏旅行(1959-1962)

1959(昭和34)年3月から3年間、N響の常任指揮者として徹底的にこの楽団を鍛え上げ、演奏能力を飛躍的に向上させたのが、ドイツの指揮者ウィルヘルム・シュヒター(1911-1974)である。1957年にベルリン・フィルが初来日した際、カラヤンの副指揮者として日本を訪れたシュヒターは、N響とはスタジオで1回だけの共演ながら、その鮮やかな手腕とカラヤンからの深い信頼が関係者に強い印象を残し、この招聘(しょうへい)につながったのだった。

シュヒターの練習はねばり強く厳格をきわめたもので、N響のアンサンブル能力は日を追って向上していったが、ハンス・シュミット・イッセルシュテットのもとで北ドイツ放送響の副指揮者をつとめていたシュヒターは、放送用の「録音」に関しても完璧なものを求めた。すなわち、時間帯の都合で生放送できないものを事前に収録しておく、という従来までの考え方ではなく、録音そのものを目的として、レコード制作と同様に可能な限り不充分な個所を録り直し、テープの細かい編集作業によって妥協のないものを創り上げていったのである。

ただし、収録に際してはメイン・マイク1本で録音することを主張、これはオーケストラのバランスについては指揮者と楽員の責任でつくるべきである、というシュヒターの考えの表れであった。また、定期公演を収録する際にも、3日間の公演すべてを録音した上で、「交響曲の第1楽章は◯日目、第2楽章は×日目」というように、指揮者の指示によって編集してから放送された。こうしたシュヒターの手法は、楽団員・NHK双方にとってカルチャー・ショックに近い衝撃を与え、練習・録音・演奏会というサイクルすべてにおいて密度の高い音楽が求められるなかで、オーケストラは逞(たくま)しさを増していったのである。

トレーニングの成果は、来日1年目の1960年2月におこなわれた第412回定期の「オール・ワーグナー・プログラム」や、6月(第416回定期)のR. シュトラウス《英雄の生涯》の名演となって顕著に表れたが、こうしたシュヒターの音楽の特質は、「柔らかい暖かみのある充実しきったハーモニーと、重量感をともなった力強い響きをもって見事にアンサンブルの土台を作り上げ」、「幅の広い大きなスケールと、旋律線を歌う息の長さ、振幅の大きいダイナミック、活気にあふれたリズム感覚等、その高度に鍛えあげられた芸術的精神とともに異常な緊迫感を伴って演奏に臨んでいる」という、コンサートマスター・海野義雄の述懐によく表れていよう(海野義雄「シュヒターさんさようなら」、『フィルハーモニー』1962年4月号)。

そして、シュヒターによって力を蓄えたN響が総力を結集して取り組んだのが、1960年秋の「世界一周演奏旅行」である。NHK放送開始35周年の記念行事として挙行されたこのツアーは、8月29日に出発、11月4日に帰国するまで、68日間で12か国・24都市を巡って28公演と2回の録音・録画をおこなったもので、インドからはじまり、ソ連(国名は当時、以下同)、スイス、オーストリア、チェコスロバキア、ポーランド、西ドイツ、イタリア、ユーゴスラビア、イギリス、フランスから大西洋を渡ってアメリカ合衆国に至るという、当時としてはまさに空前絶後のスケールであった。

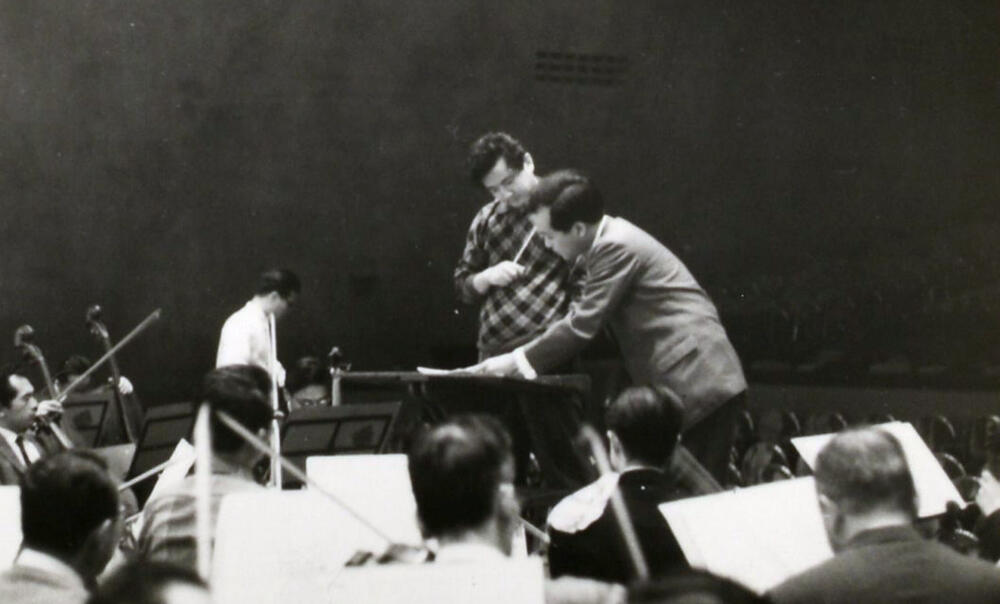

総勢のべ125名、指揮者に岩城宏之、外山雄三、ソリストには弱冠16歳の中村紘子(ピアノ)と堤剛(チェロ)という日本の若き才能を抜擢(ばってき)したのをはじめ、シュヒター、園田高弘(ピアノ)、松浦豊明(ピアノ)、シューラ・チェルカスキー(ピアノ)の参加も得たほか、パリではとくに、巨匠パウル・クレツキ指揮のもと、フィッシャー・ディースカウ(バリトン)、アレクサンダー・ユニンスキー(ピアノ、ポリーニの代役)をソリストに迎えての「国連デー」演奏会をおこなっている。

この演奏旅行における最大のテーマは、東洋にあって西洋音楽を志し、第2次世界大戦をはさんで遮二無二進んできた日本のオーケストラが、はたして本場の聴衆や評論家、音楽家からどのような評価を受けることができるか、ということにあった。言葉を換えればそれは、明治以来のわが国におけるクラシック音楽の歩みそのものを問う、壮大な試みだったといえよう。

邦人作品にコンチェルト、メインにはベートーヴェン《英雄》《運命》、ブラームス《第1番》《第4番》、チャイコフスキー《第5番》《悲愴》を据えたプログラムでその真価を問うたN響は、ミラノでの「スカラ座における日本人の大勝利」という批評をはじめ、「規律ある訓練されたアンサンブル」「洗練された音色」といった好意的な評価を各地で受けた。また、聴衆の反応も熱狂的といえるもので、どっと押し寄せるような足踏みと歓声、総立ちになっての拍手、「ナポリで外山君の《ラプソディ》をやったらお客さんが廊下で踊り出した」(フルート:吉田雅夫)ような、日本では体験し得なかった直截な反応は、「温かい感情がオーケストラと客席との交流にある。そのため演奏もどんどんよくなっちゃう」(岩城宏之)(「座談会 NHK交響楽団海外公演から帰って」、『放送文化』1960年12月号)という好循環をもたらしたのだった。

1ドル360円、1ポンドは1,008円で、なおかつ日本人の海外渡航や外貨持ち出しが制限されていた時代に、楽員たちは床屋代を節約するためバスルームで仲間同士裸になって散髪したり、カメラや8ミリを交々(こもごも)ぶら下げた一行に、「お前たちの持っているカメラは、総数でいくつか」という質問が記者会見で飛んだりと、エピソードや珍談奇談は数知れないが、インドからモスクワに向かう飛行機が欠航したため、モスクワ公演が1夜キャンセルになるというアクシデントはあったものの、それ以外はきわめて順調に、かつ成功裏に終わったこのツアーによって、N響は技術的にも精神的にも自信を深め、ひと回り大きく成長したのである。

ただし、物事には光があれば影があるように、このN響の世界一周旅行は、近衛秀麿率いるABC交響楽団がN響よりもひと足先に計画していたところに、真正面からぶつけてきた、という説もある(大野芳『近衞秀麿――日本のオーケストラをつくった男』など)。日本のオーケストラとして初めてABC響がヨーロッパ公演を行う、というニュースは、朝日新聞が1959年5月1日朝刊で大々的に報じており、ニューヨークのマネージャー、ポール・シラードとすでに契約し、1960年3月から6月にかけて60公演を行うが、往復の旅費を日本側が負担する必要があるため、資金面の準備を進めているという内容だった。

これに対して、N響のヨーロッパ行きが最初に公になったのは同年12月11日の朝日新聞夕刊であり、12月16日から有馬大五郎や放送局幹部が打ち合わせのために渡欧するとあり、翌1960年1月号の『フィルハーモニー』巻頭に掲載された野村秀雄N響理事長の「年頭のあいさつ」では、以下のように述べている。

「NHKは今年でラジオ放送を始めてから35周年に当りますので、その記念事業のひとつとして、本年中に本楽団を日本の放送文化使節として海外に派遣する計画をすすめております。この計画はまだ準備段階なので、詳細については決定しておりませんが、もしこれが実現されれば、日本のオーケストラとして始めて[ママ]ヨーロッパに足跡を残す劃期的なこととなり、この意義はまことに大なることと言わねばなりません」

近衛側が不利な闘いを強いられたことは事実であり、ヨーロッパ公演から世界一周旅行にスケールアップしたN響に遅れることおよそ1か月、9月21日に日本を出発した「東京朝日オーケストラ」(ABC響のツアー名)は、マネージャーが資金を持ち逃げするなどのトラブルに見舞われて、ツアー途中で日本に戻る旅費がなくなって最終公演地のローマで足止めを食らい、折しも閉幕したばかりのローマオリンピックの選手村に居候して、ほうほうの体で帰国したのである。

また、N響側においても、岩城、外山の両若手指揮者が脚光を浴びる陰で、本来であれば主役となるはずだった常任指揮者のシュヒターは、「有名指揮者か日本人指揮者でなければ市場価値がない」という受け入れ先の意向が災いして、指揮台に立つ機会はわずかに3公演のみで涙を呑(の)んだのだった。

さて、帰国後もシュヒターの厳しいタクトによって演奏を続けてきたN響は、1961年11月から定期公演の会場を日比谷公会堂から東京文化会館に移し、翌1962年2月からは高輪の新演奏所でリハーサルがおこなわれるようになる。野村光一はその頃のN響について、「駆け足のように、ぐんぐん腕を延ばし」、「殊に、2月の例会(注・第428回定期、ブラームス《第1番》ほか)と、ドイツの名バリトン、ハンス・ホッターと共演してワーグナーを演奏したとき(注・2月27、28日)などは、ついにクライマックスに達して、日本のオーケストラがこれほど響いたことはかつてなかったというほど強い感銘を受けたのだった。これは、要するに、3年も日本に滞在して、N響の体質改善に精根を篭められたシュヒター氏の努力のいたすところ」と功績をたたえている(野村光一「シュヒターの功績」、『フィルハーモニー』1962年4月号)。

1962年3月をもってシュヒター時代は幕を閉じるが、在任中の3年間で楽団員の実に3分の1が入れ替わったという事実は、その峻烈(しゅんれつ)さを物語るものとして記憶されるべきであろう。またその間、シュヒターが指揮台に立たなかった定期公演はただ一度、1961年3月の第421回定期は急病のため外山雄三が指揮しているが、驚くべきことに、N響の定期公演を日本人指揮者が指揮したのは、日響時代の1951年3月、第325回定期の山田和男(一雄)以来10年ぶりのことであり、NHK交響楽団に改組されてからはこれが最初であった(小澤征爾がN響改組後はじめて定期公演を指揮した日本人という俗説は誤りである)。

「小澤事件」の残したもの(1962-1963)

このように、定期公演は外国人指揮者、その他の演奏会や放送出演は日本人指揮者、という不文律があったオーケストラだけに、話題の青年指揮者・小澤征爾が1962年6月から12月まで「客演指揮者」としてNHK、N響と契約したことは、大きな驚きと期待をもって迎えられた。

1935(昭和10)年に満洲国奉天(現在の中華人民共和国遼寧省瀋陽市)で生まれた小澤は、当時27歳。桐朋学園で齋藤秀雄に指揮を学んだのち、1958年9月のブザンソン国際指揮者コンクールに優勝し、その後のカラヤン指揮コンクールなどでも第1位に輝いて、1961年4月にはバーンスタインに認められてニューヨーク・フィルハーモニックの副指揮者に就任。同月の日本公演でも指揮台に立ち、一躍時代の寵児(ちょうじ)となっていた。N響とは1961年7月に放送録音で初顔合わせしており、1962年は当初、夏の2か月間だけの予定で契約することになっていたが、秋からのシーズンに予定していたラファエル・クーベリックらがキャンセルしたため、12月まで契約期間が延長されたという。

6月定期(第432回)のストラヴィンスキー《ペトルーシカ》に続いて、7月4日に作曲家メシアンとピアニストのイヴォンヌ・ロリオ夫人を迎えておこなわれた《トゥランガリラ交響曲》の日本初演は未曾有の大成功を収め、両者の前途は輝かしいものになるかと思われた。だが、9月頃には楽団員の一部から小澤に対する不信の声が上がり、9月末から10月にかけて挙行された東南アジア演奏旅行において、この対立は決定的なものとなる。そのおもな原因は、小澤がリハーサルにたびたび遅刻したり、楽団員に対する言葉遣いにあったとされるが、次第に音楽や演奏に関わる部分にも批判が及び、ツアー中、協奏曲のカデンツァで小澤が振り間違えて演奏が乱れたことで、ついに指揮者の資質にまで批判が及んだ(当事者の証言は、原田三朗『オーケストラの人びと』に詳しい)。

事務局や放送関係者は事態の収拾につとめたものの、一触即発の状態で行われた11月の第434回定期公演終了後、N響の楽員代表から成る演奏委員会が「今後氏の指揮する演奏会、録音演奏には一切協力しない」という申し入れを事務局におこなう。12月定期の練習開始日にあたる12月4日に至っても事態は解決しなかったが、とりあえずの形で練習は6日からようやく開始される。楽員のボイコットに直面した小澤は、2日遅れでスタートしたリハーサルを進める一方で、今後の演奏活動を保証する「覚書」の交換をNHK、N響事務局に求めたが、覚書の撤回を求めるNHK側との話し合いはつかず、12月定期前日の10日、ついにNHKは前代未聞の定期公演中止を発表、双方非難の応酬となり、続いて年末恒例の《第9》公演も中止となったというのが、世に言う「小澤事件」の経過である。

この間、メディアは小澤サイド、N響サイド入り乱れてこの騒動を報じたが、小澤側の軍師は、1963年の開館に向けて準備を進めていた日生劇場の取締役に抜擢された若きふたりの文化人――飛ぶ鳥を落とす勢いだった劇団四季の演出家・浅利慶太と、『太陽の季節』で芥川賞に輝いた作家・石原慎太郎だったことが、のちに本人の手記によって明らかにされている(浅利慶太『時の光の中で 劇団四季主宰者の戦後史』など)。小澤もまた当時、日生劇場の音楽担当プロデューサーの肩書を持っていた。浅利と石原コンビのきわめて周到なメディア戦略によって、《第9》が公演中止となった当日、会場の東京文化会館に新聞記者とカメラマンが集められ、オーケストラのいない指揮台に青年指揮者小澤がひとり立つ写真がセンセーショナルに報じられたことで、世間の同情は一気に小澤側に傾く。

年が明けた1963年1月15日、小澤は井上靖、石原慎太郎、武満徹、中島健蔵、浅利慶太ら22名を発起人とする「小澤征爾の音楽を聴く会」で日本フィルを指揮。日比谷公会堂を埋めた満場の聴衆から「国民的な喝采」(三島由紀夫)(三島由紀夫「熱狂にこたえる道」、『朝日新聞』1963年1月16日朝刊)を浴び、その2日後の17日には関係文化人の斡旋(あっせん)で阿部眞之助NHK会長と会談し、一応の和解を果たした。このとき両者は「またN響でタクトを」と語り合ったが、小澤が再びN響の指揮台に立つまでには、その後33年もの歳月を要したのであった(1995年1月、日本オーケストラ連盟主催のチャリテイコンサート)。

日本を代表するオーケストラと27歳の若き指揮者の間に、なぜこれほど深い亀裂が生じたのか――。半世紀以上が経過しているとはいえ、「歴史」とするにはまだ生々しい事件であり、現時点で原因を断定することは困難だが、この時期、オーケストラと指揮者、さらには音楽マネジメントとの関係が、世界規模で激変していたことをまず念頭に置く必要があるだろう。常任指揮者が楽団とともにひとつの土地に根を下ろし、年間を通じて指揮するスタイルから、スター指揮者が世界各地を転々と飛び回ることを可能にしたのは、1957年にボーイング707、翌1958年にダグラスDC-8と大型ジェット旅客機が相次いで開発されたことが大きい。アメリカではロナルド・ウィルフォード率いるコロンビア・アーティスツ(CAMI)、日本においても新芸術家協会、梶本音楽事務所などのマネジメント会社が、オーケストラの世界と密接に関わるようになっていくなかで、小澤征爾という風雲児が音楽ビジネス、ひいては大衆社会のなかで占める位置を、NHK、N響の双方が掴(つか)みかねていたことが背景にあった。

また、N響に限らず、当時の日本のオーケストラは、いまでは考えられないような軍隊のごとき雰囲気があり、年長の首席奏者が別のパートの奏者の演奏ミスに対して面罵するようなこともあったという。当時、梶本音楽事務所の担当者として矢面に立った薮田益資は、「いま時間がたって、小澤征爾とN響の紛争を考えると、さまざまな要素が複雑にからみあっていたように思われる。自由人の小澤征爾、軍隊を思わせるN響の人たち。NHKの権威機構。当時N響の事務長だった有馬大五郎と小澤の師である齋藤秀雄は、音楽教育者として国立音大と桐朋学園に対する問題がからむ。N響改組前の新響時代は団員だった齋藤の演奏家としての立場、有馬はオーケストラ経営者としての立場もある」と総括しているが(音楽プロデューサー協会会報『音の栞』Vol.17、2024年5月)、きわめて説得力がある。

現時点の歴史としてひとつ言えることは、この不幸な事件が、その後のN響のみならず、小澤征爾という指揮者、ひいては日本のオーケストラ界全体の方向性にも少なからぬ影響を及ぼしたという事実であろう。

小澤征爾という指揮者は、これまで"近寄りがたい""金持ちの道楽""教養主義"というイメージにあった西洋音楽やオーケストラの世界とは異質の、誰からも愛される大衆性を天性のものとして備えていた。留学経験もない音楽青年が単身スクーターでヨーロッパに乗り込み、見事コンクールで優勝してニューヨーク・フィルハーモニックの副指揮者にまで登りつめる、というサクセス・ストーリーは、クラシックとは無縁だった女性週刊誌やスポーツ新聞にまで書き立てられ、あるいは当時1000万台を越えたテレビという媒体によってその活躍が伝えられたことで、日本での活動が本格化する以前から、すでに社会的な存在として「スター指揮者」となっていたのである。このN響との出来事を奇禍として海外へ活躍の場を求めた小澤が、世界的な指揮者への道を歩むようになったことは、トータルに見れば日本の音楽界にとってプラスとなったことは間違いない。ただ、この"社会"と対話することのできる、類い稀(まれ)な才能をもった日本人指揮者が、もしN響というわが国を代表するオーケストラと幸福に結びつくことができたならば、日本全体が、もっと大きな、かけがえのないものを育てることができたのではないかと、悔やまれてならないのである。

近代的なオーケストラへ

きら星の如き名誉指揮者(1964-1969)

小澤以後、N響は1964年8月から1年契約で招聘したアレクサンダー・ルンプフ以外、1995年にシャルル・デュトワが常任指揮者(のちに音楽監督、現在は名誉音楽監督)に就任するまでの30年間、いっさい常任指揮者を置かず、客演指揮者だけでオーケストラを運営するという、世界的に見てもきわめて特異な道を歩んでいった。

これが事件の後遺症か否かは議論の分かれるところであろうが、日響時代からN響を率い、事務長から1962年に副理事長に昇格していた有馬大五郎が理想とした、「一貫してドイツ・オーストリア系の指揮者に指導を委ねる」という構想のもと、サヴァリッシュ、カイルベルト、マタチッチ、スウィトナー、シュタインといった名指揮者との出会いにも恵まれて、名誉指揮者という名の複数の実質的な常任指揮者を中心に、シュヒターによって飛躍的に向上した合奏能力をますます伸ばしていく。

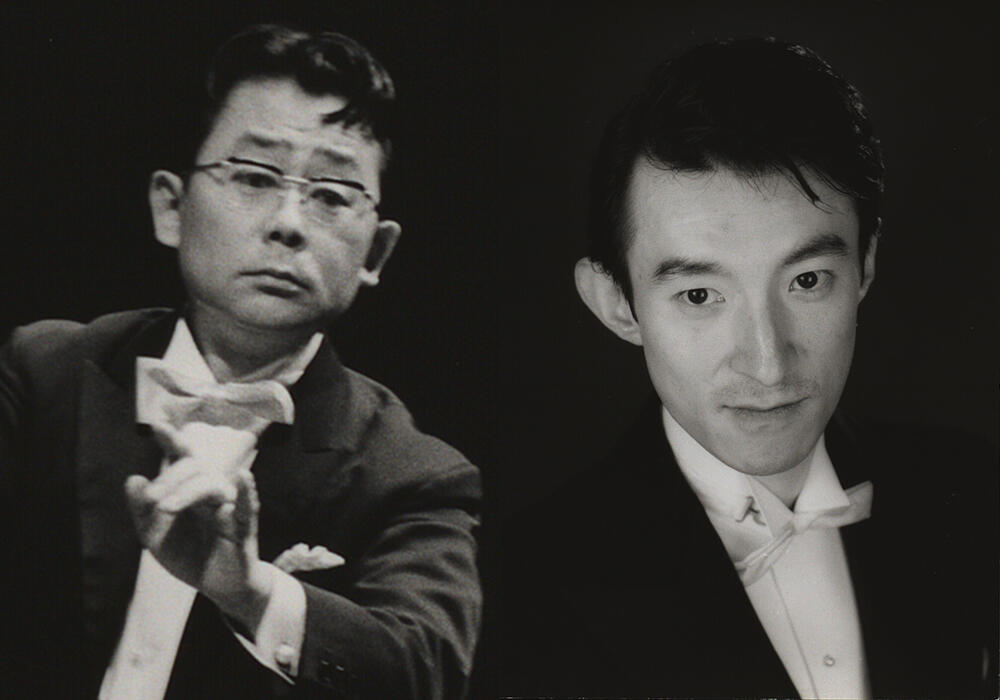

もちろんこの間の、岩城宏之、外山雄三、森正、若杉弘に代表される日本人指揮者の活躍を忘れるわけにはいかない。とりわけ1954年に指揮研究生として入団以来N響とともに歩み、1963年から1967年までは「指揮者」の地位にあって、のちに「正指揮者」の称号を贈られた岩城宏之、外山雄三の両氏は、常任指揮者にも匹敵する指揮活動をおこなってきただけでなく、N響で培った実力を以て、海外にも活動の幅を広げていったことは特筆に値しよう。

そうしたなかで、1940年以来毎月1プログラム・2日公演だったN響の定期公演は、増加する聴衆の希望に応えるために1955年からは3日公演を続けてきたが、1965年11月からはA、Bの2プログラム・各2日公演とし、さらに1972年11月からはCプログラム2日間の公演を増やしており、1973年10月に会場を渋谷のNHKホールに移した際には、2万人もの定期会員を擁するようになっていた。

その間東京では、1962年に読売日本交響楽団、1965年には東京都交響楽団、1971年には新星日本交響楽団が結成される一方で、N響に次ぐ老舗の東京交響楽団は、1964年3月、専属だったTBSをはじめとする民放各局やレコード会社が相次いで契約を解除したため、経営が行き詰まって解散。橋本鑒三郎楽団長(元新響トロンボーン奏者)が責任をとって入水自殺する、という悲劇に見舞われていた。東響はその翌月、すぐさま楽団員によって再建され、桐朋学園大学を卒業して弱冠23歳で常任指揮者に迎えられたばかりの秋山和慶が大車輪の活躍を続けた。東響はその後もわが国を代表する楽団のひとつとして、今日まで充実した音楽活動を続けているが、この事件は安定したスポンサーを持たない自主運営オーケストラの活動がいかに困難であるかを示すと同時に、テレビ放送が視聴率競争の時代に入り、クラシック音楽に対する比重がとりわけ民放において急減するなかで起こったことであり、のちに文化放送・フジテレビの専属だった日本フィルも同様の苦境に立たされることになるのだが、NHKという盤石な経営基盤と、メディアを通じて全国に多数存在する聴衆に支えられたN響には、日本におけるクラシック音楽界の牽引車(けんいんしゃ)としての使命が改めて課せられたのである。

日本の高度成長と軌を一にした1964年からの10年間を総括すれば、N響もまたそうした期待に応えるべく、さまざまな批判を乗り越え、自ら信ずるオーケストラの理想に向かって全力を尽くしていたといえるだろう。この時期、小澤事件を乗り越えたN響は近代的なオーケストラヘの脱皮を果たし、ひとつの「黄金時代」を築いたといっても過言ではない。そのN響新時代の号砲を鳴らしたのは、1964(昭和39)年秋、東京オリンピックを記念してNHKが招聘したドイツの俊才指揮者、ウォルフガング・サヴァリッシュ(1923-2013)である。

その当時、ウィーン交響楽団の音楽監督だったサヴァリッシュは41歳。初顔合わせの特別演奏会(11月9・10日)は、R. シュトラウス《ドン・フアン》、シューマン《ピアノ協奏曲》(ピアノ:園田高弘)、ベートーヴェン《交響曲第7番》というドイツ正統派のプログラムで、その明晰(めいせき)なタクトと知的でシャープな音楽性は、聴衆・楽員の双方から圧倒的な支持を受けたのだった。興味深いのは、「演奏会までのもっていき方が合理的でうまいと思いますね。練習にぜんぜんむだがない。いままでの練習はだんだんと積み重ねて行く練習ですね。それが、これでいいのかというくらい短い練習なんです」、「練習はまずさっと流して、そこをこうやってくれ、そこはこういうふうにやったらいいと要点をびしっと言って、短時間で、自分の思っていることをまとめ、演奏会を最高にもっていく」という楽員のサヴァリッシュ評である(座談会「サヴァリッシュの秘密」、『フィルハーモニー』1964年12月号)。前述したように、この時代、世界のメジャー・オーケストラはきわめて大きな転換期にあり、それまでの"常任指揮者がじっくりと腰を据えて、長時間の練習によってオーケストラを育て上げる"という時代は終わりを告げ、大手音楽マネジメント会社に所属して、ジェット旅客機で世界を飛び回るスター指揮者が、短時間で演奏会や録音を仕上げていくスタイルが主流となりつつあった。サヴァリッシュはN響にもそうした時代の変化を知らしめた、最先端を行く指揮者だったわけである。

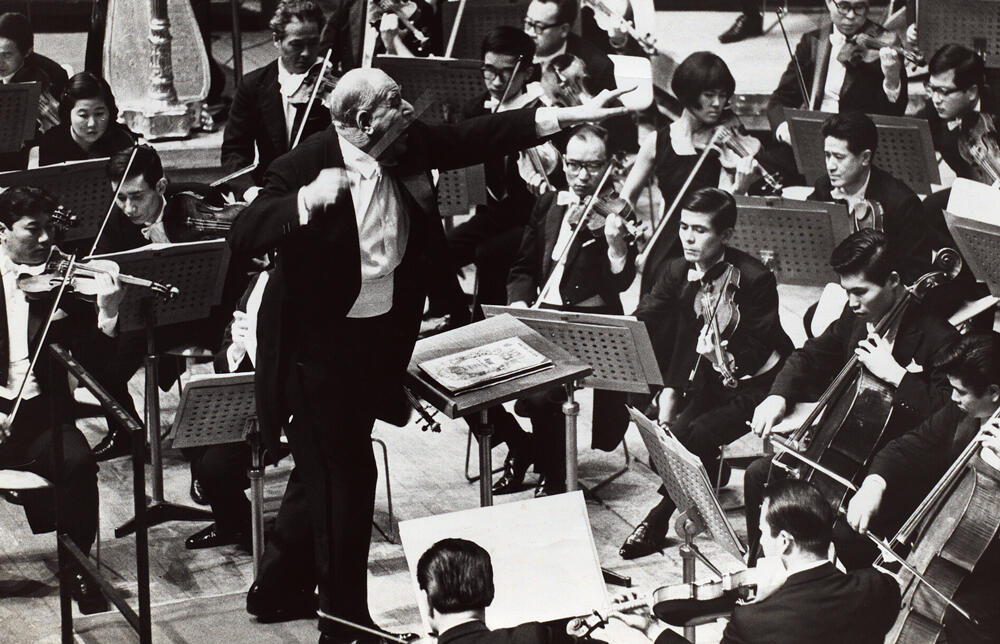

また、名匠ロヴロ・フォン・マタチッチ(1899-1985)とN響の出会いは、1965年9月にNHKが招聘したスラブ歌劇団の公演であった。《ボリス・ゴドノフ》で、怒濤(どとう)のようなスラブ人独特の分厚い声の饗宴(きょうえん)を見事に纏(まと)め上げたマタチッチの並々ならぬ実力に惚(ほ)れ込んだN響は、1966年年末の《第9》と1967年1月定期(第478・479回)に招聘、チャイコフスキー、ワーグナーは「記念碑的な演奏」(木村重雄)(『音楽新聞』1967年2月5日号)と絶賛され、日本コロムビアによって改めてレコーデイングもなされたほどだった。この年マタチッチは11月から12月にかけても再度来日し、R. シュトラウス、ブルックナーにおける巨大なスケールの演奏で聴衆を圧倒、とりわけ12月に集中して演奏されたモンテヴェルデイ《聖母マリアの夕べの祈り》(日本初演)、バッハ《クリスマス・オラトリオ》、ヘンデル《メサイヤ》、そしてベートーヴェン《第9》という合唱付きの大曲における確信に満ちた演奏は、そのエネルギッシュな指揮ぶりとともに、忘れ難い感銘を残したのである。

1965年のN響には、もうひとりの偉大な指揮者との出会いがあった。バイエルン国立歌劇場の総監督で、バンベルク交響楽団の常任指揮者としても活躍していたヨーゼフ・カイルベルト(1908-1968)である。同年年末の《第9》と1966年1・2月定期(第462~465回)に招かれたマエストロの第一印象は、コンサートマスターの川上久雄によれば、「岩か何かのように指揮台にどっしりと立ち、声も静かで、棒もほとんど動かさない」というもので(カイルベルト指揮、N響「ブラームス 交響曲第1番」CD解説、270E16、キングレコード)、コンサートマスターの海野義雄も「正直いって、その時は、まるっきり大指揮者だという印象も持たなかったし、テンポもダイナミックも絶えずひかえ目で、思う存分弾きまくりたい個所も十分音を出させてくれないし、むしろ欲求不満さえおぼえた」。だが、その最初の演奏会の録音を聴いた海野は、自分の考えが間違っており、「それは、想像もつかないほど実に感銘深い圧倒的な演奏であり、いつものN響よりはるかに音色がゆたかで、しかも無理なく、ハッタリのない正統的な音楽であった」ことに気づいたのだった(海野義雄「カイルベルトさんの思い出」、『フィルハーモニー』1968年8月号)。

モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ワーグナー、ブルックナーという、ドイツ正統派のレパートリーで味わい深い音楽を創り上げたカイルベルトは、50代でありながらすでに「巨匠」の名が似つかわしく、その"スター路線"に背を向けた音楽への姿勢と人格も相まって楽員の畏敬を集め、再会が待たれていた。

そして1968年4月から5月にかけてカイルベルトは待望の再来日を果たし、第502回から505回の定期を指揮。R. シュトラウス《ツァラトゥストラはこう語った》、ブラームス《第1番》、ブルックナー《第4番》、同《第7番》で重厚かつ雄渾(ゆうこん)な演奏を聴かせるが、ドイツに帰国後の同年7月20日、バイエルン国立歌劇場で《トリスタンとイゾルデ》を指揮中に心臓発作で倒れ、帰らぬ人となったことは、N響にとって痛恨事であった。

やや前後するが、1967(昭和42)年1月1日、N響は創立40周年を記念して、カイルベルト、マタチッチ、サヴァリッシュ3名の指揮者に「名誉指揮者」の称号を贈っている。N響はすでにローゼンストックを名誉指揮者として迎えていたが、オーケストラ草創期の大恩人であるローゼンストックとこの3名に対する意味は大きく異なり、わずか1回の顔合わせでN響が心底惚れ込んだ指揮者に対して、今後の指導、協力を期待する意志の表れとして、この称号を捧げたのだった。

なお、1967年の楽季は創立40周年の記念として、マタチッチ、サヴァリッシュのほか、新響生みの親である近衛秀麿が久々に定期公演に登場(第484・485回定期)、十八番のシベリウス《第2番》を指揮したほか、やはり1940(昭和15)年以来の長い関係をもち、前年に日本放送協会放送文化賞を受賞した朝比奈隆(あさひな・たかし、1908-2001)がN響定期に初登場して(第490・491回)、岩城、外山の両邦人指揮者とともに、祝賀の年に花を添えている。

ところで、1969年に正指揮者の称号を贈られた岩城宏之は、同年10月の第530・531回定期で、「全曲邦人の現代作品によるプログラム」という、N響史上かつてない試みをおこなった。このとき(10月29日)岩城が、聴衆に対して「お義理で拍手するのはやめてほしい。つまらないと思ったらヤジって結構」とステージから呼びかけたことは、定期会員を巻き込んでの大きな論争となり、総合雑誌などのメディアでも取り上げられたほどだった。

1960年代後半にはこのほか、1963、1965、1969、1971、1974年としばしば来日して、独欧系のレパートリーに偏りがちなN響におけるフランス音楽の演奏と指導を一手に引き受けたジャン・フルネ(1913-2008)、1966年の初登場以来しばしばN響の指揮台に立って楽員・聴衆の双方から親しまれたハインツ・ワルベルク(1923-2004)など、ここでは詳しく触れることのできなかった名指揮者も数多く登場している。

N響新時代へ(1970-1973)

1970(昭和45)年に、「人類の進歩と調和」をテーマに大阪で開催された日本万国博覧会は、終戦から25年、経済的に復興を果たしたわが国における史上初の万博ということで、日本中が湧きかえった。

大阪国際フェスティバルを開催していた村山美知子がプロデューサーとなって尽力したことで、「EXPO'70 CLASSICS」として、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ジョージ・セル指揮クリーヴランド管弦楽団、ボリショイ・オペラなど、世界各国の17団体が来日公演を行ったが、N響は3月14日の開会式式典に参加、その後万博協会が主催したコンサートシリーズにも3回にわたって出演している。

この年はまた、ベートーヴェン生誕200年という記念すべき年でもあり、4月から5月にかけて6回の定期(第538~543回)をすべてサヴァリッシュ指揮のベートーヴェン作品にあて、9曲の全交響曲、《合唱幻想曲》、《荘厳ミサ曲》、《「エグモント」序曲》、《「レオノーレ」序曲第1番》、《同第3番》、《「コリオラン」序曲》を一気に演奏、またウィルヘルム・ケンプによるピアノ協奏曲全曲演奏会にも森正の指揮で出演、これらはNHKで全国に放送された。また、1970年12月定期(第550・551回)には、14年ぶりに名誉指揮者のローゼンストックを指揮台に迎えている。

1971年最大の収穫は、12月定期(第568・569回)と年末の《第9》公演にオットマール・スウィトナー(1922-2010)が初来日したことであろう。オーストリア生まれで、1964年以来東ドイツのベルリン国立歌劇場音楽総監督の要職にあったスウィトナーは、東側での活躍が多かったため当時の日本ではさほど注目されていなかったが、その重厚さと推進力が見事なバランスで並立する自然な音楽は、聴衆はもとより楽団員を一気に魅了した。定期におけるシェーンベルク《5つの小品》とブルックナー《ロマンチック》、ウェーベルン《6つの小品》とシューベルト《ザ・グレート》を組み合わせた巧みなプログラムからも、その卓抜した音楽的センスがうかがえる。1973年1月に再来日を果たしたスウィトナーに対してN響が名誉指揮者の称号を贈り、その後も幸福な結びつきを実感させる演奏をしばしば聴かせたことは、ファンにとっても幸いであった。

1972年のN響は、札幌五輪開会式への参加、ミュンヘン五輪芸術展示とベルリン音楽祭への出演を含むヨーロッパ演奏旅行、定期Cプログラムの開始など、明るい話題に満ちていたが、この年オーケストラ界を揺るがしたのは、日本フィルハーモニー交響楽団の解散・分裂問題であった。

1960年代は、高度成長の反動による公害問題やインフレなど社会問題の激化だけでなく、日米安全保障条約改定における政治への不満、泥沼化するベトナム戦争への反対などから、学生運動や労働組合運動が活発になった時期でもあった。プロ・オーケストラにおいても、待遇や労働環境の改善を求めた楽団員による組合結成の動きが高まり、1970年3月の読売日本交響楽団労組の立ち上げを端緒に、東京都交響楽団、日本フィル、NHK交響楽団などに相次いで組合が結成される。

日本フィルは、ボストン交響楽団との楽員交換制度など、先進的な運営を行ってきた。アメリカでのユニオンに刺激された楽団員によって組合が結成され、当初は首席指揮者の小澤征爾もこうした動きを歓迎していたが、1971年の年末には、待遇改善を求める組合側がストライキを通告。妥結に至らず、12月21日に予定されていた秋山和慶指揮によるベートーヴェン《第9》の依頼公演(楽団主催ではなく民主音楽協会からの依頼を受けて予定されていた公演)が中止されるという異例の展開となる。

民間放送は、視聴率競争のただなかで、すでにコンテンツとしてのクラシック音楽を必要としておらず、莫大な費用を要するオーケストラを運営することに対しては文化放送・フジテレビ社内からも疑問の声が上がっていた。創設当初は放送局直営だった楽団はのちに財団法人化されていたが、労使対立の激化を受けて態度を硬化させた文化放送・フジテレビは、1972年3月、日本フィル財団に対して運営資金のもととなる放送契約の打ち切りを決めたことにより、財団理事会は楽団の解散を決議する。楽員解雇という事態に対し、当初は自主再建で一致していた楽団員だが、解散を認めず、あくまで法廷闘争で闘うべきと考える組合員側と、新たな道を模索する非組合員側が別々の道を歩むことになり、前者が日本フィルの名称で演奏活動を続けたのに対し、後者は小澤征爾を中心に同年7月新日本フィルハーモニー交響楽団を結成、双方が自主運営の団体として活動を開始した。

N響に話を戻すと、翌1973(昭和48)年2月、バイロイトで《パルジファル》《ニーベルングの指環》を指揮して一躍注目を集めていた西ドイツの指揮者、ホルスト・シュタイン(1928-2008)を招聘。ブラームス、ワーグナーからラヴェルに至る多彩なプログラムを披露し、その頑丈な体躯(たいく)からほとばしるような熱い音楽で聴衆をおおいに沸かせた。

シュタインは1975年の再来日時に名誉指揮者の称号を贈られており、その後のN響を担う名誉指揮者陣が1973年までに出揃(でそろ)ったことになる。

1973年6月定期(第607~609回)はサヴァリッシュが指揮。1963年以来、長年定期公演の会場だった東京文化会館(Cプロはこの時期渋谷公会堂)に別れを告げ、N響は6月20日に開場した東京・渋谷の新NHKホール(内幸町の放送会館内にあったNHKホールと区別するために、ここでは「新」を冠した)にその本拠を移すことになる。開場を記念してサヴァリッシュの指揮でおこなわれた「オルガンの夕べ」、《第9》特別公演はいずれも約4000名収容(当時)の巨大なホールが満員となり、その前途を祝したのであった。

奇(く)しくも、N響生みの親である近衛秀麿は、NHKホールの完成を目前にした6月2日に74年の生涯を閉じている。老境に至った近衛が、その数年前、1967年のN響40周年の祝辞にこんな言葉を寄せていることは、ほとんど知られていないだろう。

「僕は日本にまだ一つのそれらしいオーケストラもなかった時代に、音楽に憑(つ)かれて、指揮者への途(みち)を邁進(まいしん)してしまった。そしてその生み落した『オケ』は、今ではN響と呼ばれて満40歳を迎え、今日の大企業の中で立派なサラリーマンに成長した。しかし、若(も)し僕が戦後に生まれて今日に育ったとしたら、或(ある)いは音楽を一生の仕事として選ばなかったかも知れないと思ったりしている」(『NHK交響楽団40年史』)

この苦渋に満ちた言葉を、シニカルな近衛一流の表現と斬って捨てることはたやすい。だが、大恩人の近衛にこう言わしめた、戦後日本の社会におけるオーケストラの存在とは、はたして何だったのか。私たちは、N響の栄光の歴史を振り返るなかで、この本質的な問いかけを忘れてはならないだろう。